Les collections

Les collections présentées dans cette exposition sont des séries d’images issues de l’inventaire et assemblées à nouveau par des personnalités invitées. Ces « collectionneurs » nous offrent ainsi leur point de vue singulier sur ces territoires. Ils deviennent pour un temps les commissaires d’une vaste exposition photographique qui rassemble ces terrains d’enquête en nous proposant de les parcourir avec eux.

Jean-Noël Consales

Agraire

À propos de la collection

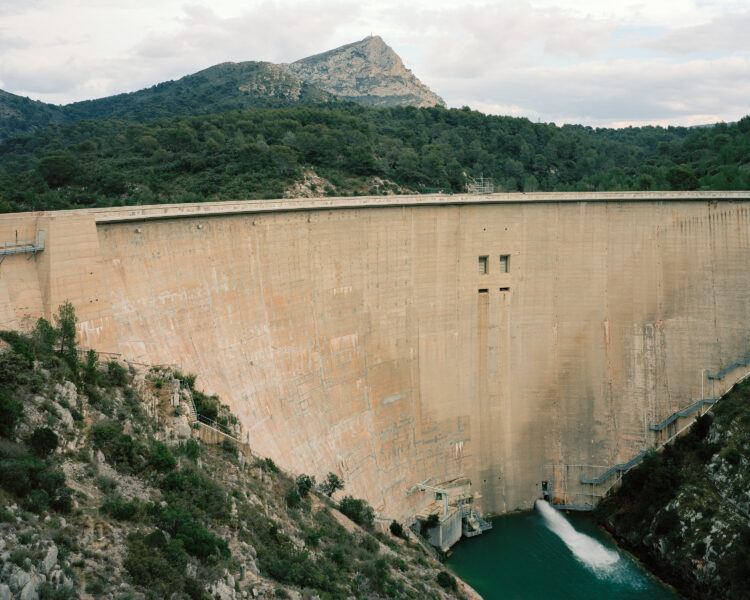

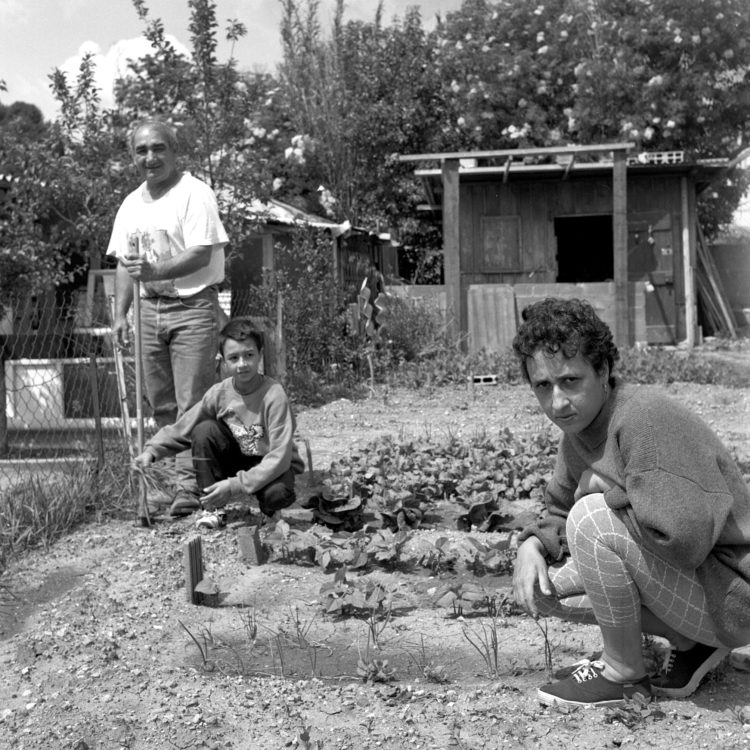

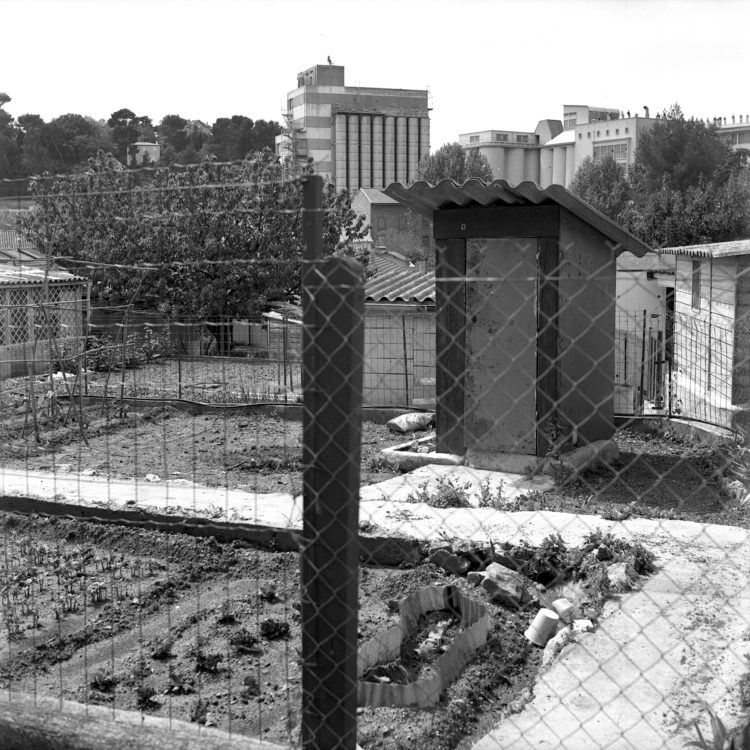

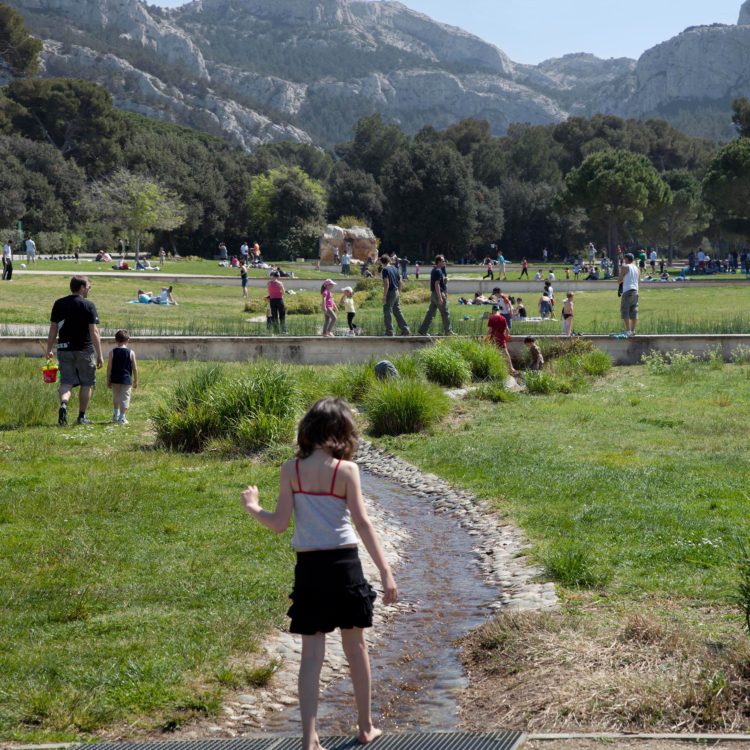

Tous les manuels de géographie rurale l’affirment : les paysages agricoles méditerranéens ne peuvent s’envisager qu’au pluriel, au regard de leur grande diversité. En effet, en fonction des variations des caractéristiques physiques locales, mais aussi des différences d’interprétations que font les sociétés méditerranéennes de ces spécificités à travers le temps, les configurations spatiales liées à l’agriculture et à l’élevage changent fortement d’un territoire à l’autre, d’un finage à l’autre.

Quelle diversité agricole traduisent les paysages provençaux, bucco-rhodaniens ou métropolitains ? Par-delà les seuls héritages de la trilogie méditerranéenne (blé, vigne, olivier), se révèle toute la richesse de faciès cultivés qui se déclinent non seulement en raison de facteurs naturels (pente, sols, microclimats, etc.), mais encore en raison de facteurs humains (irrigation, savoir-faire, organisations sociales, techniques, etc.). Les terroirs, qui résultent de la lecture plus ou moins séculaire que font les hommes et les femmes de la petite portion de croûte terrestre qu’ils habitent, donnent ainsi à voir des organisations spatiales subtiles entre l’ager (l’espace cultivé), le saltus (l’espace non-cultivé dédié à l’élevage) et la silva (l’espace des bois et des forêts).

Ces paysages traduisent également quelques invariants agricoles typiquement méditerranéens, parmi lesquels figurent notamment l’irrigation qui répond à la sécheresse du climat, ou les liens étroits qu’entretiennent les économies agraires avec les villes.

Il ne s’agit pas, toutefois, de considérer ces paysages agricoles de manière figée, au seul prisme de leur épaisseur historique. Il faut, au contraire, les apprécier de façon dynamique, c’est-à-dire les envisager comme des structures spatiales en perpétuelle évolution. A cet égard, il convient de mettre en évidence les grandes causes de mutations paysagères, au premier rang desquelles se présente l’urbanisation massive que subissent les territoires méditerranéens. Se posent alors la question de l’avenir de leurs agricultures, dans un contexte d’urgence environnementale et écologique. Sans doute que les multiples appropriations citoyennes de l’agriculture qui s’inventent jusqu’au cœur des villes (agricultures urbaines) dessinent des pistes de réponses possibles, éminemment porteuses d’espoir.

Jean-Noël Consales

Jean Noël Consalès est docteur en géographie et aménagement du territoire depuis 2004. Il est l’auteur d’une thèse intitulée « les jardins familiaux dans l’arc méditerranéen : laboratoires territoriaux de l’agriculture urbaine ». Depuis 2005, il est maître de conférences en géographie, aménagement du territoire et urbanisme (Aix-Marseille Université/UMR TELEMMe). Ses travaux de recherches portent sur les relations ville/nature et sur la mobilisation de la nature dans les projets d’aménagement du territoire, d’urbanisme et de paysage, à différentes échelles territoriales. Ils se fondent sur quatre champs : les sciences du paysage, la planification et l’urbanisme paysagers, l’agriculture urbaine et le jardinisme.

Jean Noël Consalès est l’auteur d’une cinquantaine de publications sur ces sujets. Il a participé à de nombreux programmes de recherches sur la nature en ville (trame verte et bleue ; agriculture urbaine ; sols urbains). Il co-dirige le parcours de Master « Projet de Paysage, Aménagement et Urbanisme » de l’IUAR (AMU).

Véronique Mure

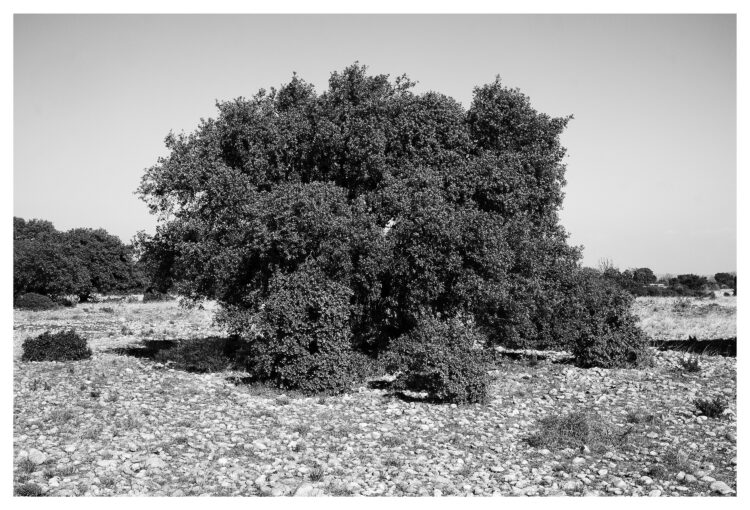

Habiter à plusieurs peuples sur le même sol

À propos de la collection

Je fais impudemment mien ce titre d’un article du sociologue Antoine Hennion1 posant une question : Comment co-habiter, égaux et différents ?

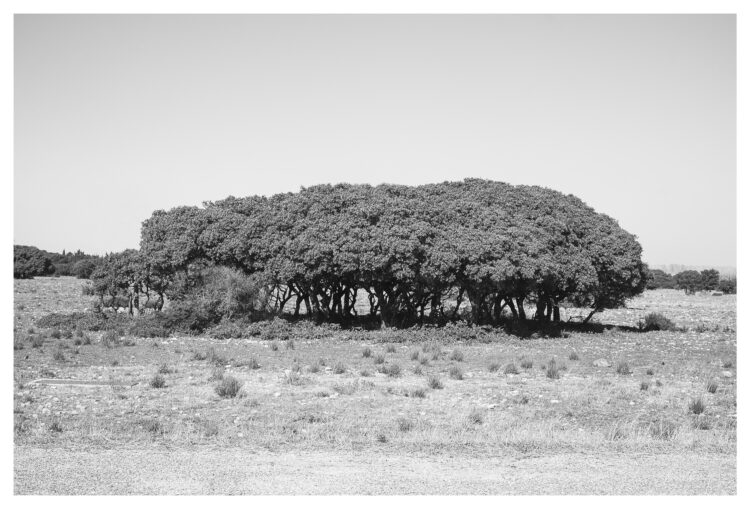

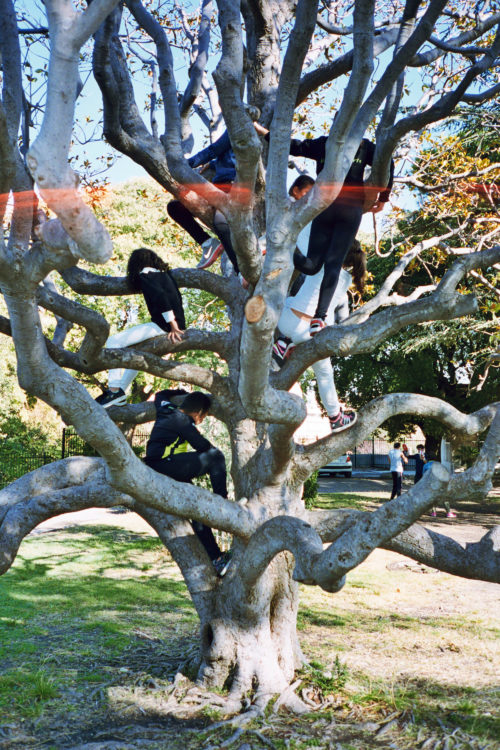

C’est cette question que je voudrais prolonger ici. Comment habiter en arbre dans le monde des hommes ?

Les données scientifiques ne manquent pas. Nous le savons, les arbres ne vivent jamais seuls, ils ont besoin de faire société. Nous savons aussi, au moins inconsciemment, que nous sommes intimement liés aux arbres, et plus généralement au règne végétal. Nous, genre humain, ne poursuivrons pas le voyage sans eux, sans leur présence bienveillante et salvatrice. Dans l’antiquité déjà, le platane d’Orient (Platanus orientalis), père de notre platane hybride, était planté dans l’espace public. Pline l’ancien, au 1er siècle, en témoigne.

Mais qui ne s’étonnera à juste titre qu’on fasse venir d’un monde étranger un arbre, uniquement pour son ombrage ? (…) Cela se passait vers l’époque de la prise de Rome (an de Rome 364 – IVe siècle avant notre ère). Depuis, cet arbre est devenu dans une telle estime, qu’on le nourrit en l’arrosant de vin pur.2

Nous devons cependant prendre acte de la façon dont nous accueillons aujourd’hui le règne végétal dans la ville, et plus précisément dans les aménagements produits par nos sociétés carbonées, noyées dans le bitume. Nous avons perdu le lien, l’estime. Pour reprendre les mots de Baptiste Morizot, nous devons prendre acte de l’appauvrissement de la relation que nous tissons avec le monde vivant. (…) on « n’y voit rien », on n’y comprend pas grand-chose, et surtout, ça ne nous intéresse pas vraiment (…) ça n’a pas de place légitime dans le champ de l’attention collective, dans la fabrique du monde commun.3

- Hennion, A., Habiter à plusieurs peuples sur le même sol, Actes du colloque « Brassages planétaires, jardiner le monde avec Gilles Clément » Ed. Hermann, 2020.

- Pline l’ancien, Naturalis historia, 1er siècle.

- Morizot, B., Il faut politiser l’émerveillement. Itw par Nicolas Truong, Le Monde – 04 août 2020

Véronique Mure

Botaniste et ingénieur en agronomie tropicale, Véronique Mure défend depuis 30 ans la place des arbres dans les villes, les jardins et les paysages méditerranéens.

Une grande partie de son parcours professionnel s’est fait dans le domaine public où elle s’est attachée, entre autre, à préserver et valoriser les paysages qui font l’identité de ces territoires.

Elle exerce aujourd’hui une activité indépendante d’expertise et conseil en botanique. Crée en 2010, Botanique-Jardins-Paysage, basé à Nîmes, est spécialisé dans l’étude de la flore, en particulier méditerranéenne, et de ses liens avec les paysages d’un point de vue naturaliste, historique ou prospectif. Que ce soit dans ses missions d’analyse, de conseils ou d’interprétation Véronique Mure œuvre pour donner toute sa place au vivant dans les projets. C’est une conviction qu’elle aime partager et transmettre, qui l’a amené à publier plusieurs ouvrages et à enseigner la botanique à l’Ecole Nationale Supérieure du Paysage de Versailles site de Marseille, ainsi qu’à l’université du temps libre de Nîmes.

Zoé Hagel

Raconter d’autres histoires

À propos de la collection

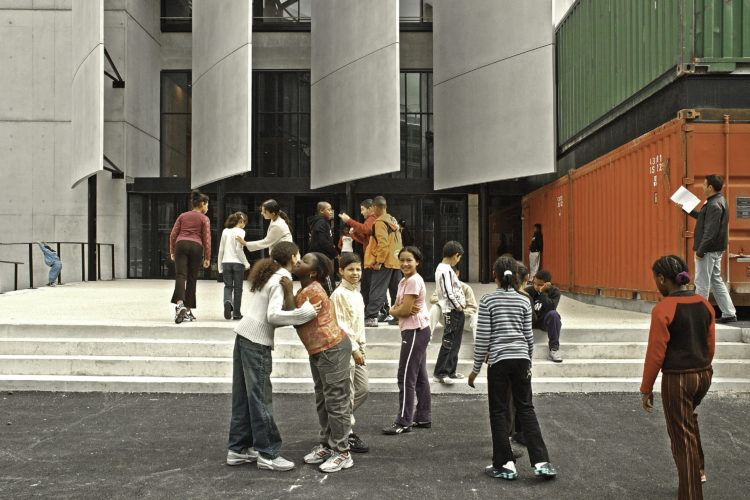

La possibilité d’un monde commun exige de nous éloigner de ce que l’on considère comme évident et qui nous exonère trop facilement de nous interroger sur ce, celles et ceux qui se trouvent exclus par ces apparences d’incontestabilité et d’inéluctabilité. Les injustices embarquées écrasent en effet la pluralité de ce qui nous constitue en tant que vivants, de même qu’elles occultent la diversité de nos appartenances et interdépendances, réduisant ce faisant la diversité de nos possibles devenirs.

Il s’agit en ce sens de réapprendre à être sensible au fait qu’habiter « c’est toujours cohabiter » (Morizot) et de cesser par là-même de refuser aux « autres que soi », humains comme « non-humains », le statut d’habitant (Ferdinand, Morizot). Faire face à la mise en danger continuelle du vivant suppose donc de transformer le champ de nos attentions et nos manières de faire importer. Cela nécessite d’apprendre à déhiérarchiser pour laisser émerger de nouvelles questions et parvenir à ne plus séparer mais au contraire penser et rencontrer « des êtres toujours-déjà mélangés, attachés » (Hache 2011).

Nous avons dès lors besoin d’élargir nos facultés à écouter, regarder, mais aussi nous laisser toucher par nos milieux et les raconter. Les photographies exposées s’offrent ici comme des prises concrètes, véritables voies ouvertes sur des possibilités de lire autrement les présences qui à la fois nous accompagnent et nous constituent. Expériences sensibles de nos milieux, elles nous mettent en capacité d’autres récits, où l’autre n’est pas forcément celui ou celle voire même ce que l’on croit. Réinterrogeant nos modes d’habiter par ce qu’ils nous font concrètement, à travers ce qu’ils engendrent, mettent en relations et génèrent, ces œuvres redonnent de l’épaisseur à ce qui nous fait vivre. Dépliant nos communautés, elles organisent la possibilité de futures rencontres.

Ce sont dès lors notre pouvoir d’agir et nos conditions mêmes d’êtres vivants qu’elles intensifient.

Zoé Hagel

Zoé Hagel est Maître de Conférence à l’université d’Aix-Marseille. Son cheminement de l’écologie scientifique à l’urbanisme s’ancre dans la nécessité de déhiérarchiser nos regards sur l’existant et le désir de déplier nos manières de vivre et d’habiter. Faisant place aux dimensions sensibles et vécues, ses approches interrogent la fabrique urbaine au prisme de ce que les milieux urbains nous font concrètement, à travers ce mais aussi celles et ceux qu’ils mettent en relations.

Bertrand Folléa

Paysages de lisière

À propos de la collection

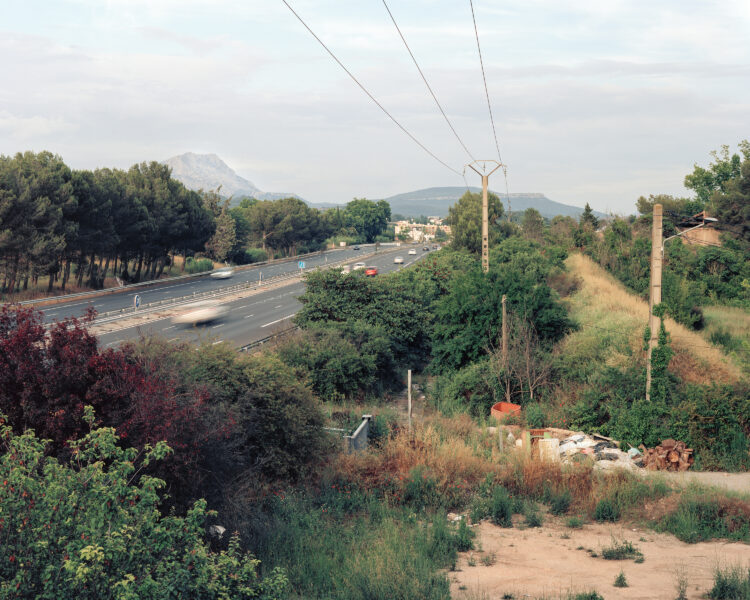

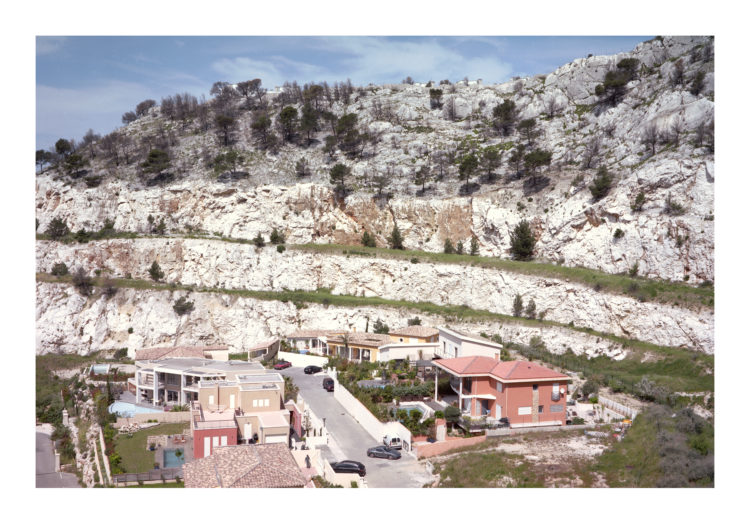

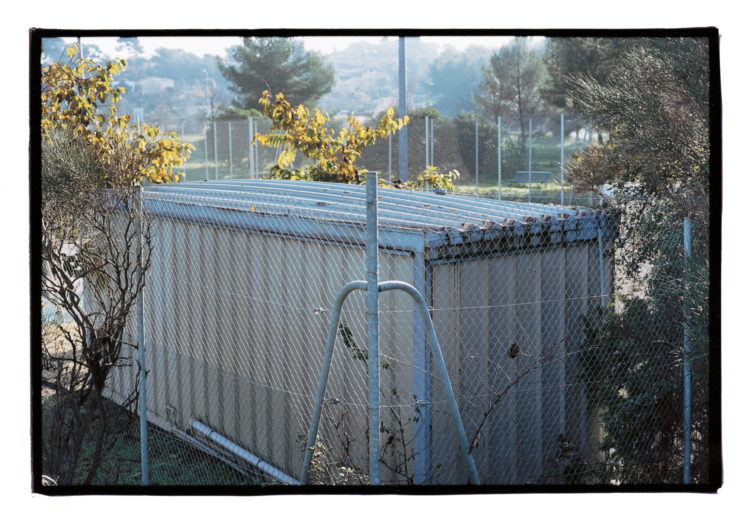

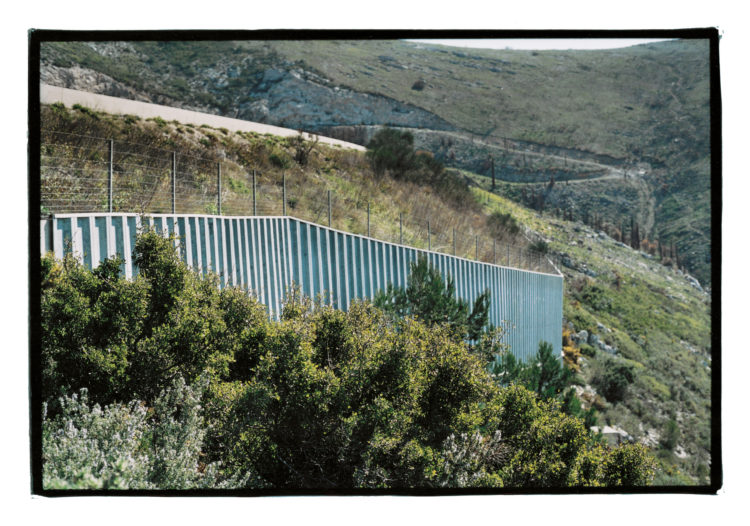

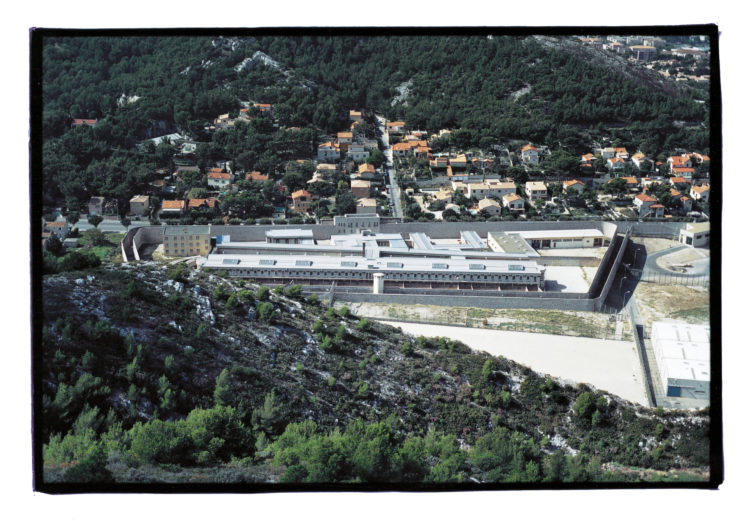

En écologie, la lisière au plein sens du terme constitue un véritable espace d’interface, qui garantit la transition douce entre deux milieux. C’est un écotone : espace de transition écologique entre deux écosystèmes, avec ses conditions de milieu propres, avec des espèces végétales et animales également propres.

En urbanisme, la lisière urbaine est l’espace d’interface entre « ville » et « nature économique », en charge de gérer la relation et les échanges entre les deux, relation fondatrice de paysage. Elle constitue la transition entre l’espace urbanisé ou à urbaniser et l’espace agricole, forestier ou « naturel ». La lisière urbaine peut se matérialiser de multiples façons et à toutes les échelles, depuis la vision métropolitaine d’une agglomération inscrite dans un espaces naturel, jusqu’à la clôture du jardin s’ouvrant sur un espace agricole.

Elle peut se constituer progressivement en étant programmée dans les opérations d’urbanisme, concrétisant la limite d’urbanisation par son épaisseur. Elle peut être spécifiquement aménagée pour cela, participant ainsi de l’organisation du territoire. La lisière prend alors le plus souvent la forme d’un espace planté, accessible et appropriable pour les habitants : manière pour la ville ou le quartier de se tourner vers l’espace agricole ou de nature, de reconnaître tout simplement son existence et sa valeur.

Or, souvent, les espaces de relation entre les zonages de l’urbanisme et de l’aménagement (zone urbaine, zone agricole, zone naturelle) forment les angles morts des politiques publiques, révélateurs de leur sectorisation : entre grands ensembles et massifs ; lotissements et espaces agricoles, naturels ou forestiers ; zones d’activités et campagne agricole ; villes ou villages et littoral, cours d’eau ou zones humides ; espaces de loisirs et nature ; etc. La lisière, non reconnue en tant que telle, s’amenuise, donnant lieu à des situations problématiques pour les usagers des limites urbaines : oubli des connexions vers les espaces de nature environnants dans les nouveaux quartiers, disparition des terres agricoles au profit d’une urbanisation mal contrôlée, accroissement des risques liés aux incendies par la confrontation directe entre habitat et forêt, etc.

Le Projet de Paysage métropolitain a identifié dans de nombreuses démarches en cours ces secteurs d’interfaces comme une thématique récurrente et polymorphe devant être mise au service des objectifs de (re)qualification, restauration, préservation et valorisation du territoire. La Métropole Aix-Marseille Provence a missionné dans ce sens l’Agence Folléa-Gautier pour réaliser un Plan de paysage visant à réinterpréter ces espaces de lisières, comme une véritable interface d’échanges et de diversités.

Bertrand Folléa

Bertrand Folléa est, avec Claire Gautier, cofondateur et cogérant de l’agence Folléa-Gautier paysagistes urbanistes, Grand Prix National du Paysage en 2016.

Depuis 1991, l’agence Folléa-Gautier conçoit et met en oeuvre des projets d’aménagement en France métropolitaine, en outremer et à l’international : jardins, espaces publics, écoquartiers, renouvellement urbain, infrastructures, sites culturels et touristiques, espaces naturels, … Elle réalise également des études et projets d’urbanisme, de paysage et d’aménagement du territoire aux échelles régionales, départementales, intercommunales et communales : plans d’urbanisme et de paysage, documents d’urbanisme, atlas de paysage, … L’agence Folléa-Gautier considère le paysage comme la spécialité de la non spécialité : tel que perçu et vécu par les populations, il concerne en effet l’ensemble des champs sectoriels de l’aménagement. L’approche sensible, qui met l’humain au centre, est toujours privilégiée par l’agence dans ses processus d’étude, de conception et de mise en oeuvre.

Bertrand Folléa partage son temps entre les projets de l’agence Folléa-Gautier et l’enseignement (Ecole nationale supérieure de la nature et du paysage de Blois/INSA CVL, Ecole Nationale Supérieure du Paysage de Versailles – Marseille). Il est également directeur de la chaire d’entreprise ‘Paysage et énergie’ à l’Ecole Nationale Supérieure du Paysage de Versailles – Marseille depuis 2015.

Sylvain Prudhomme

Romans

À propos de la collection

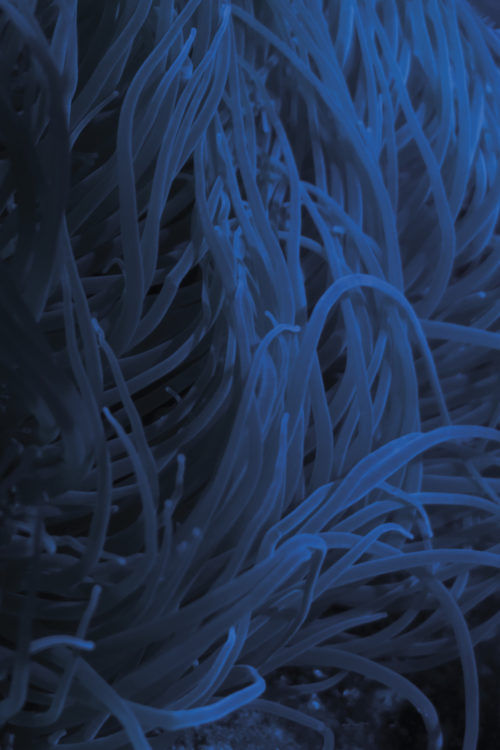

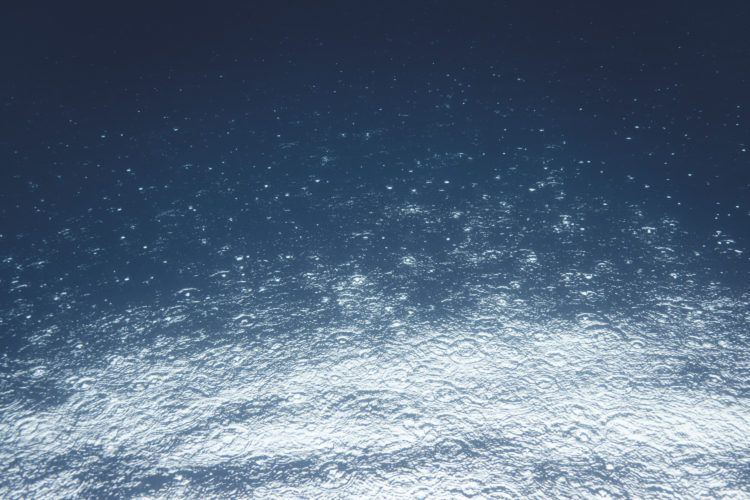

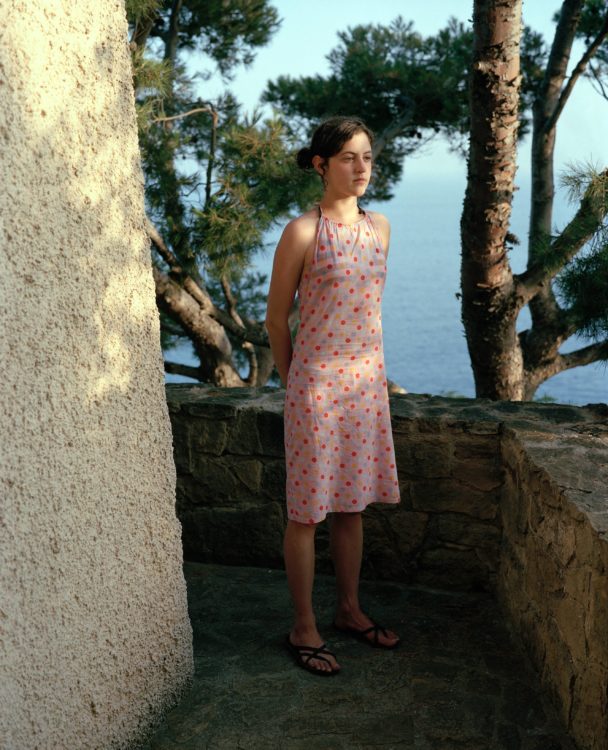

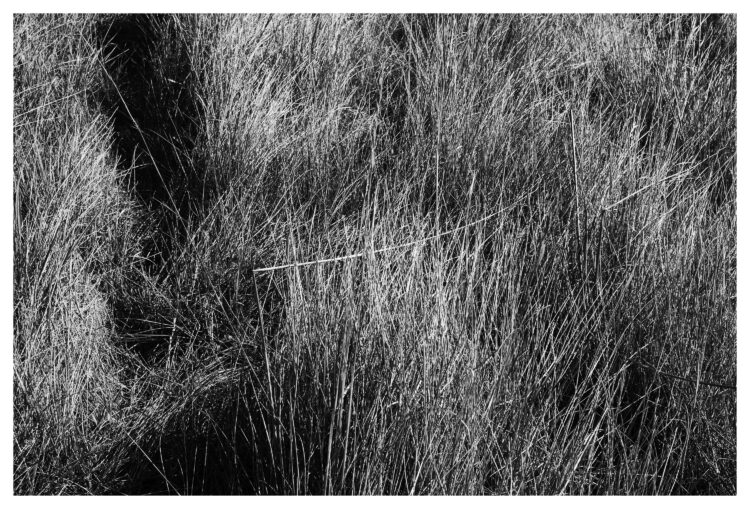

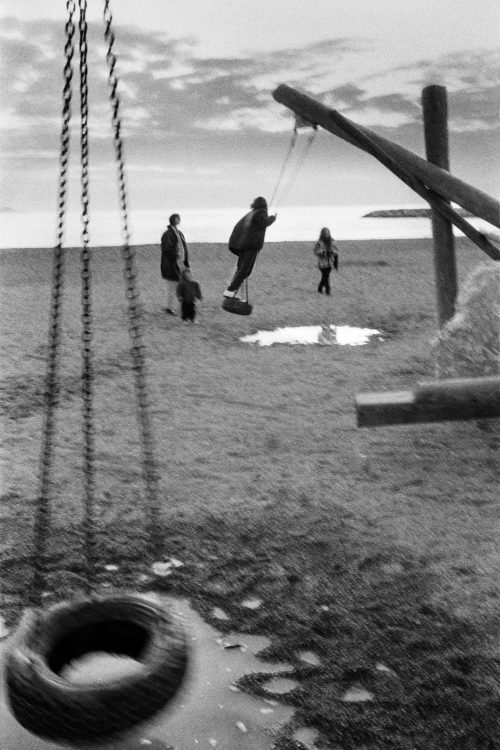

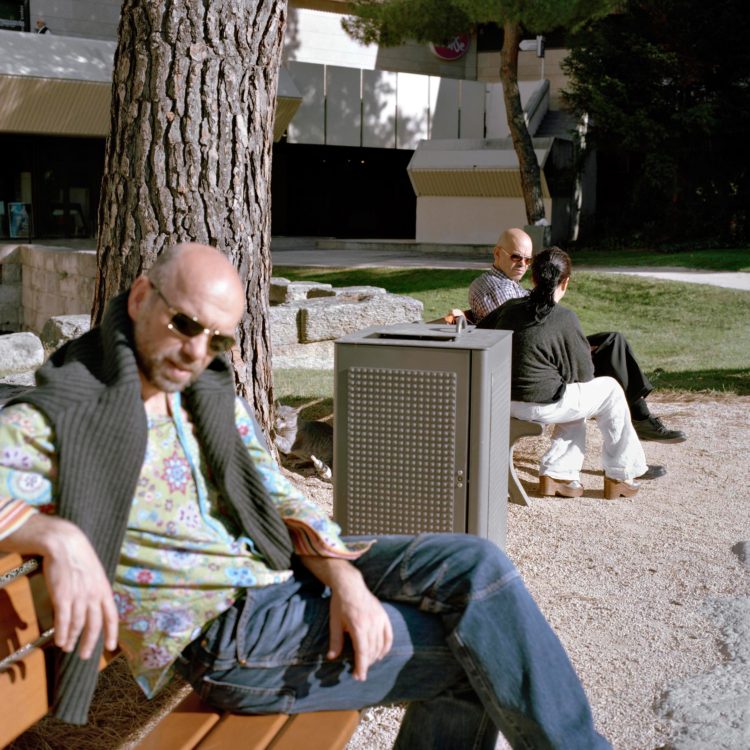

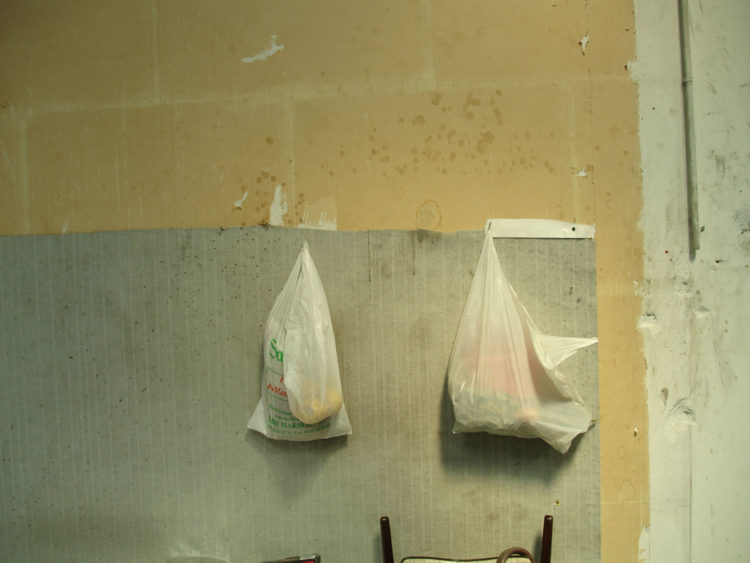

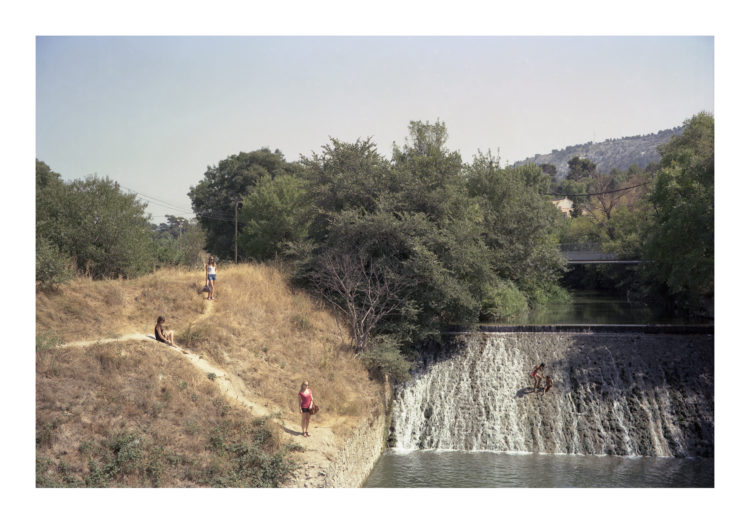

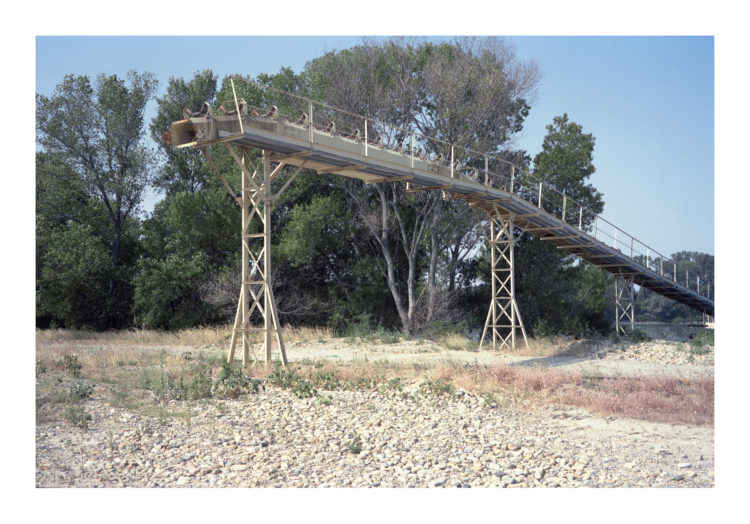

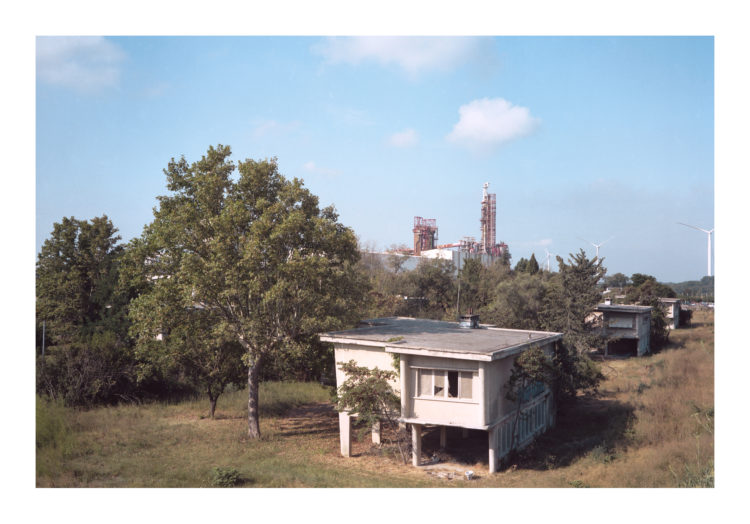

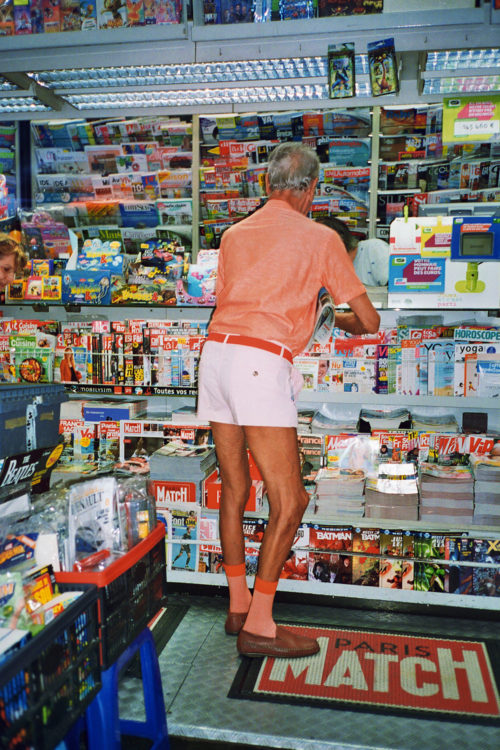

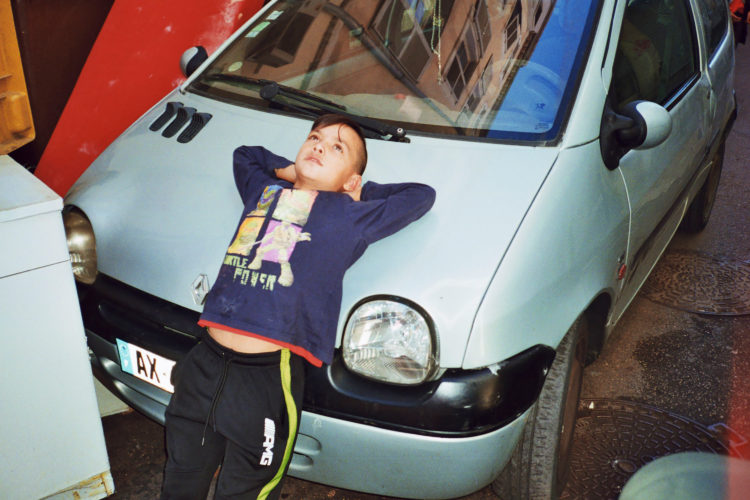

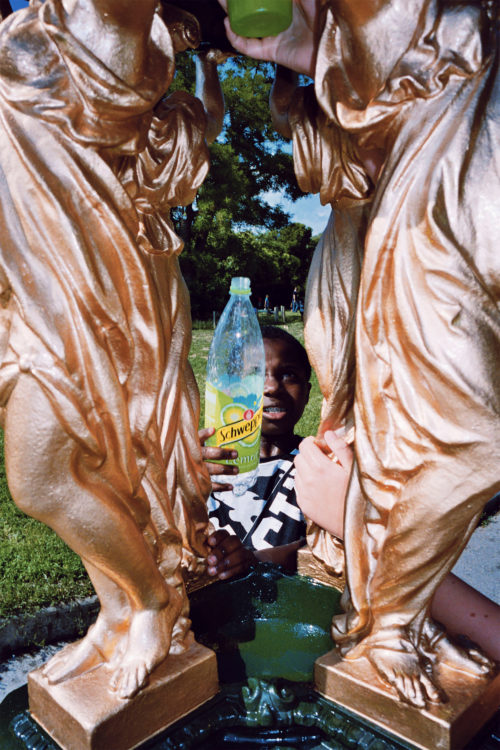

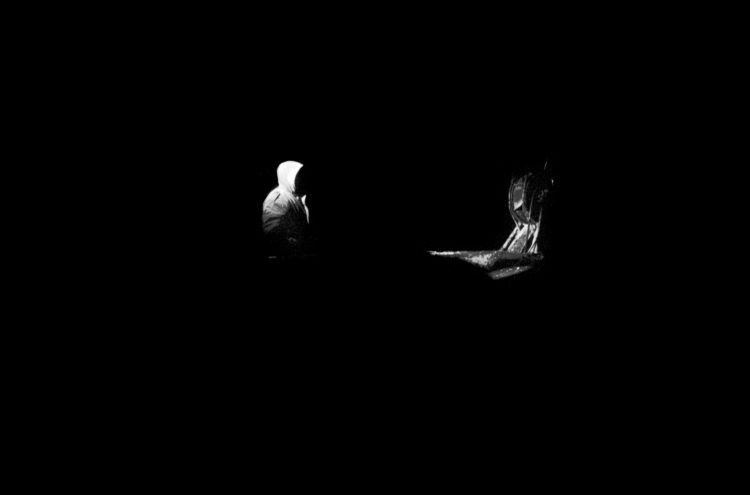

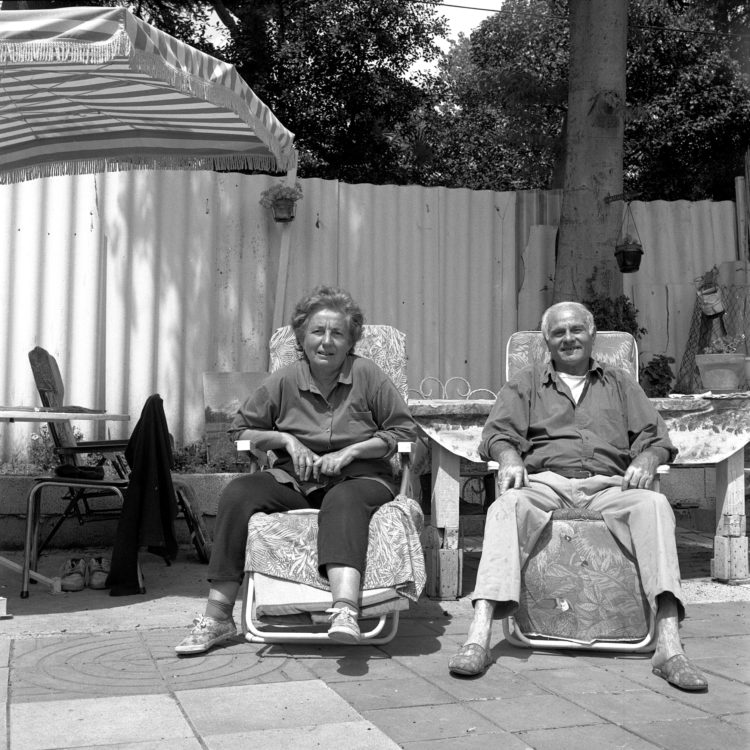

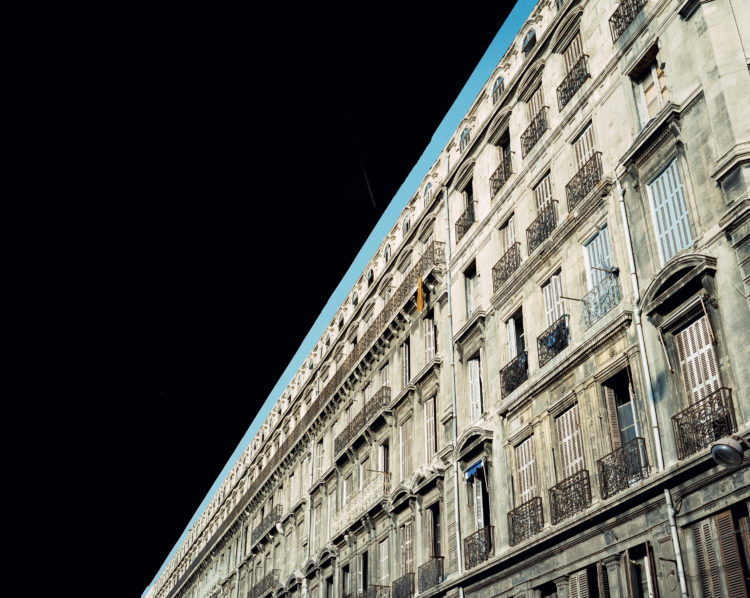

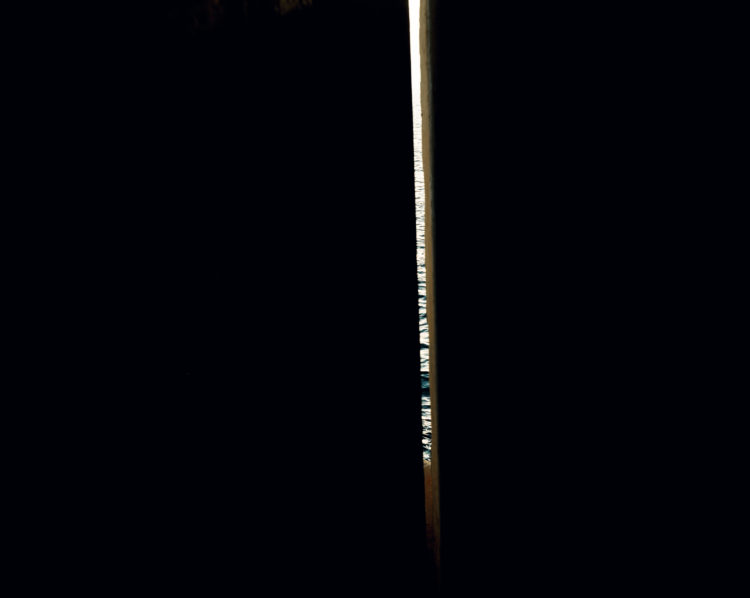

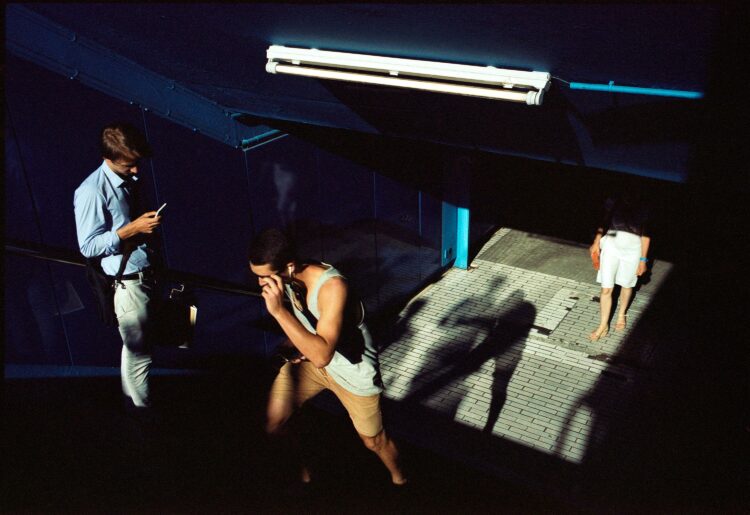

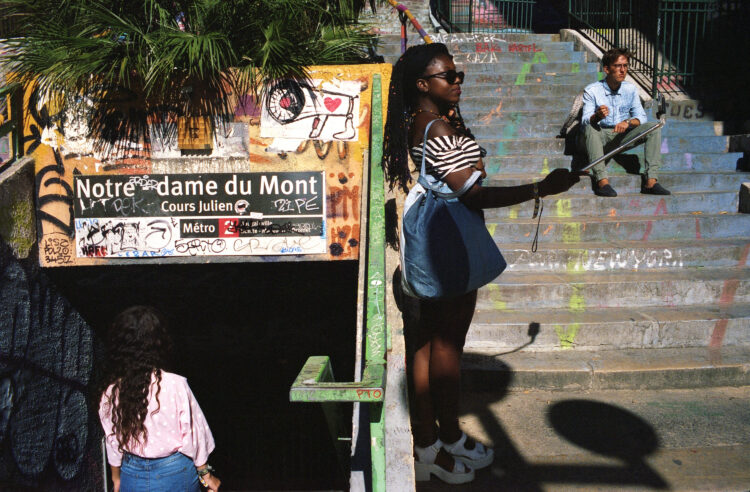

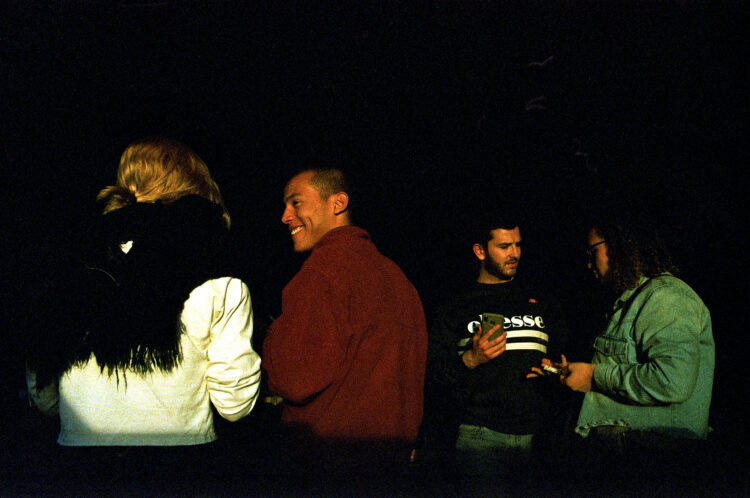

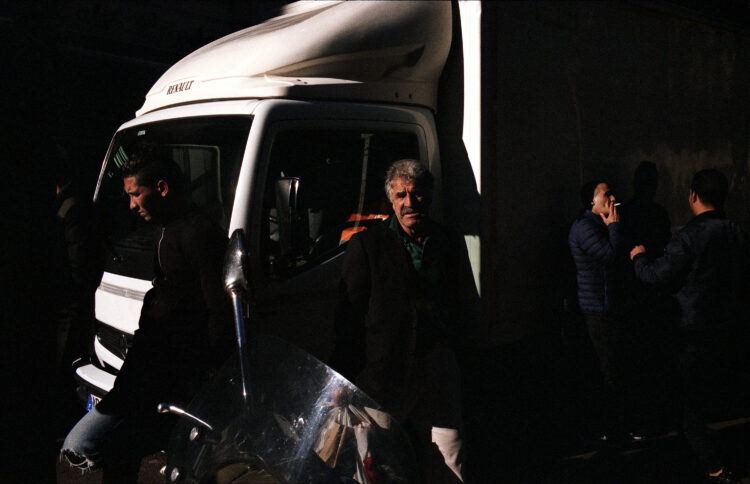

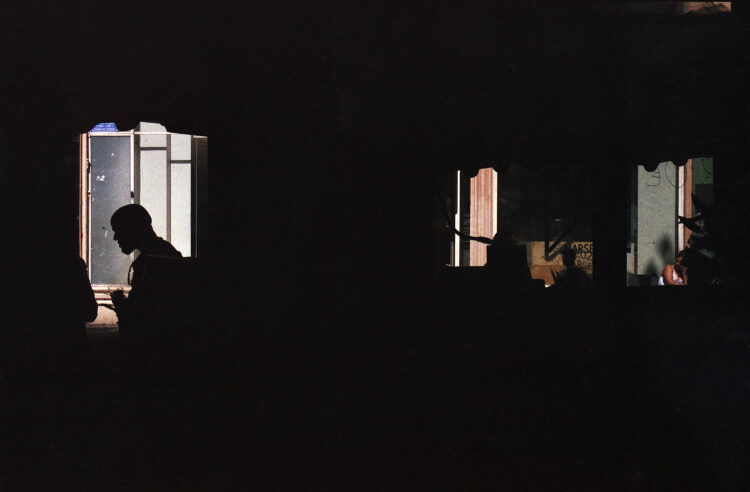

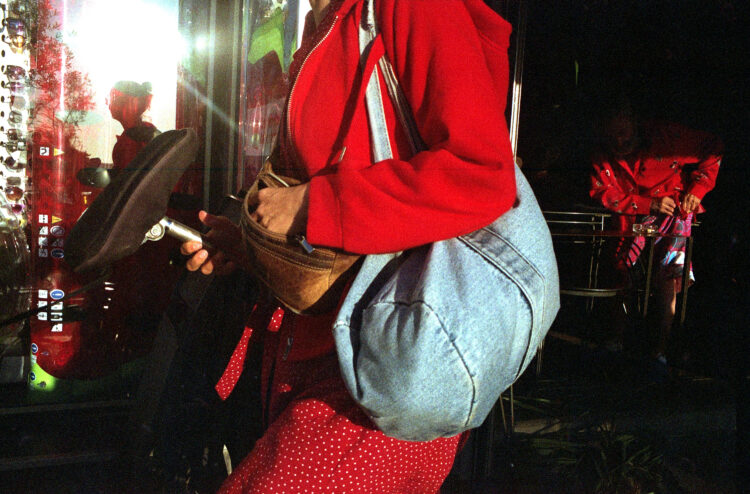

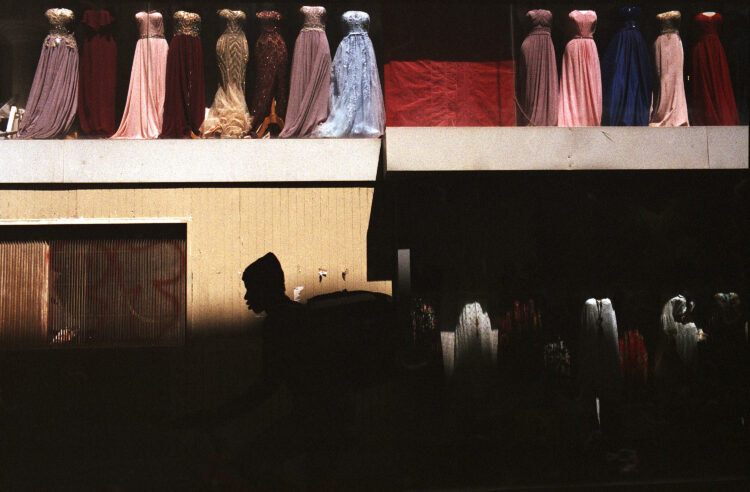

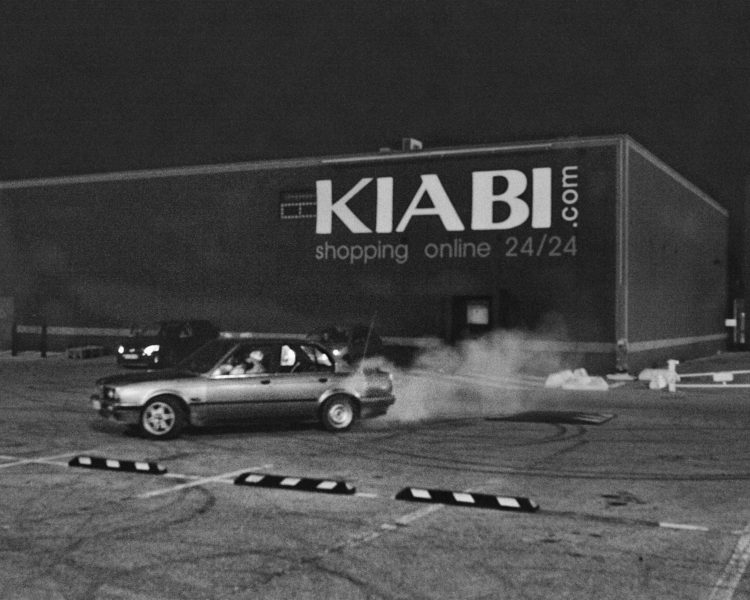

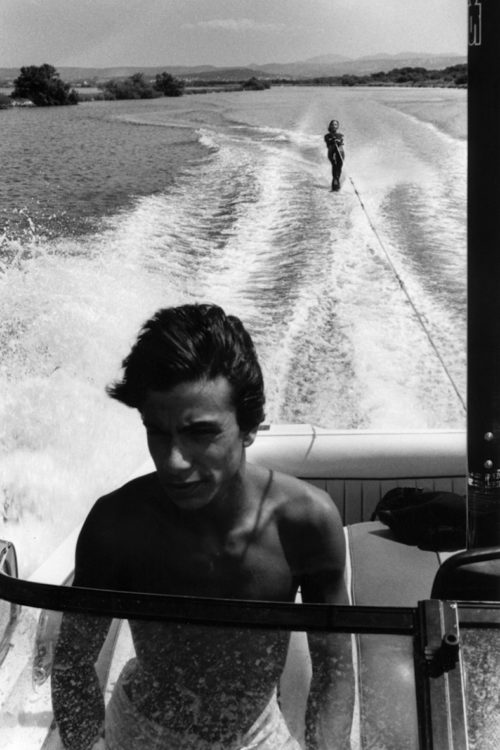

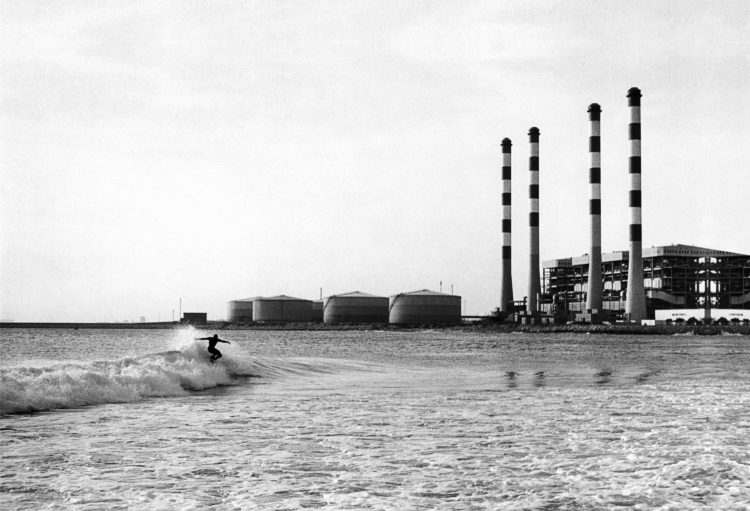

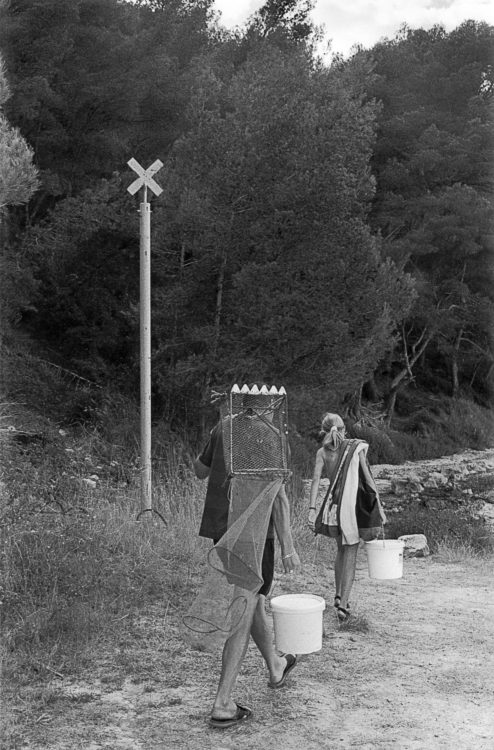

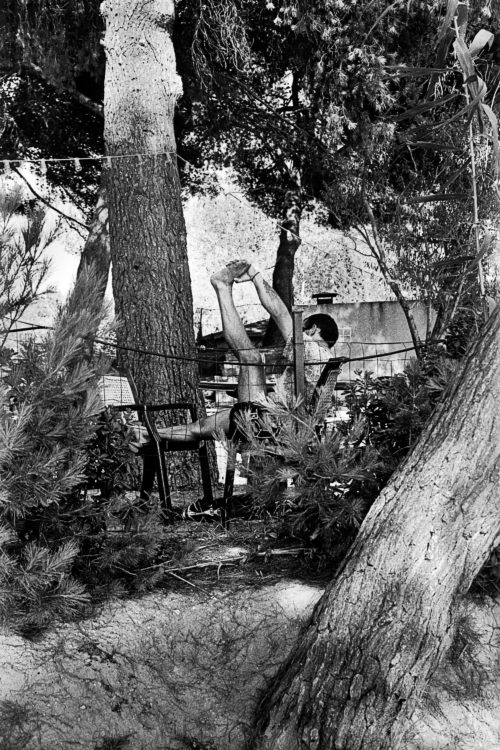

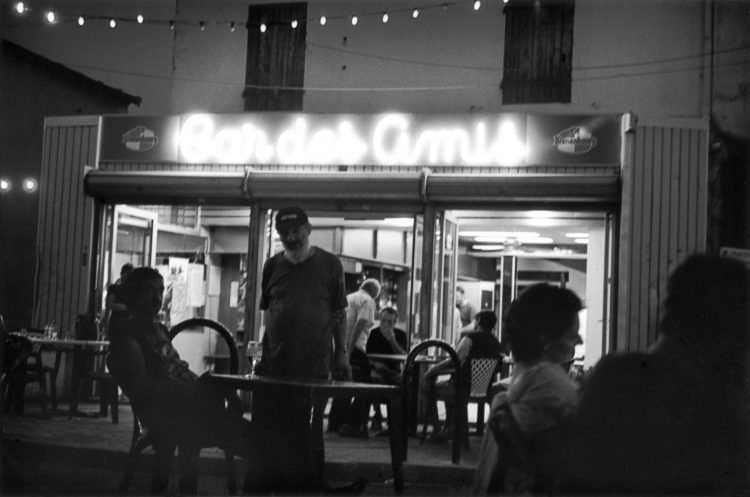

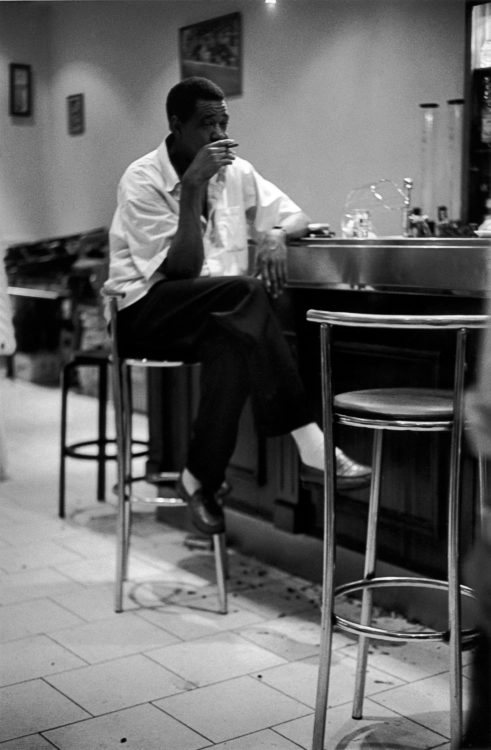

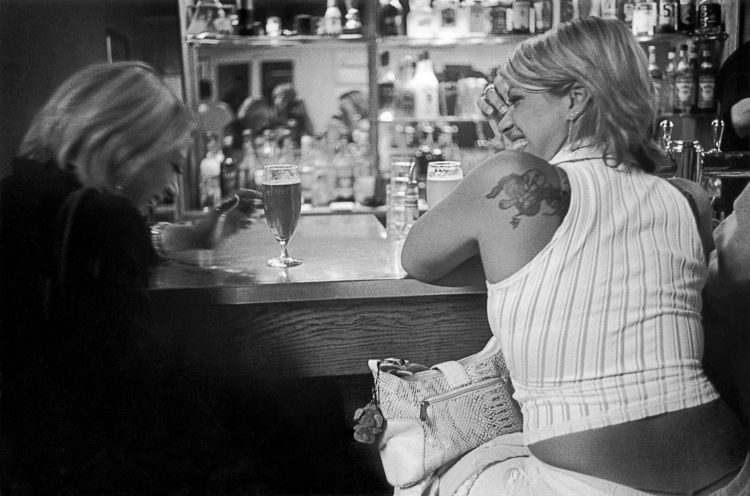

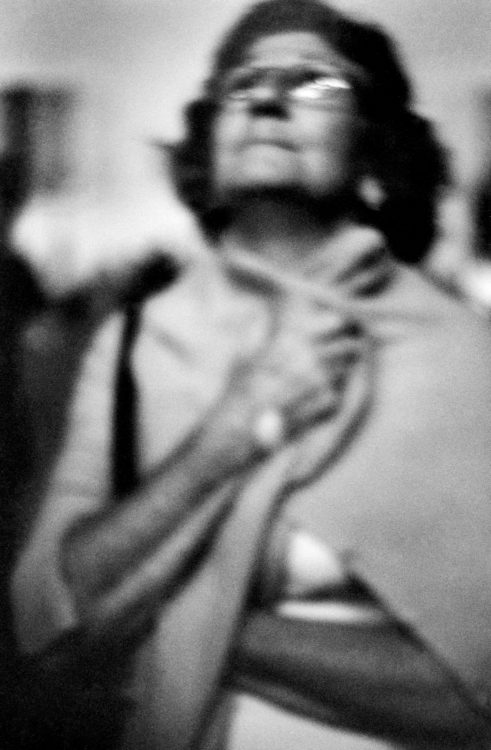

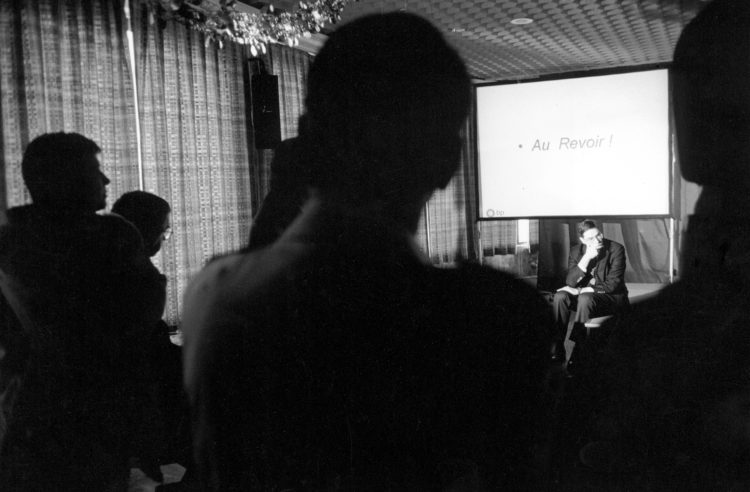

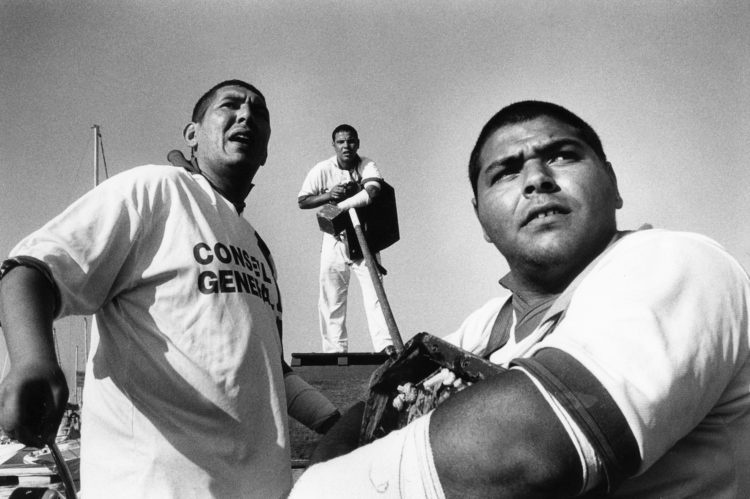

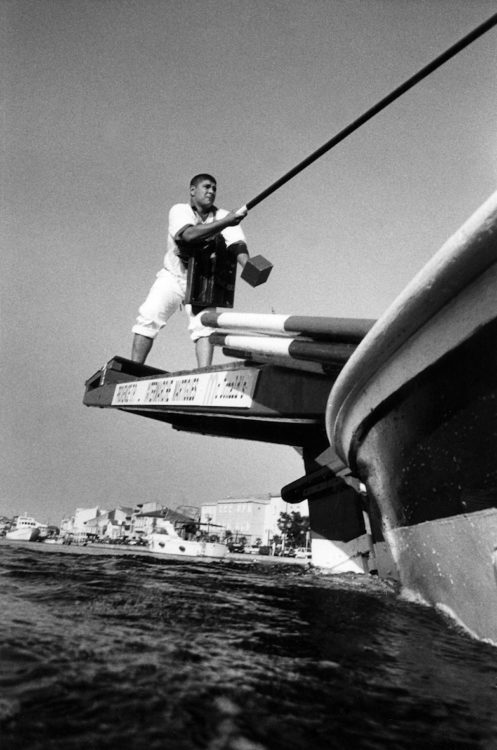

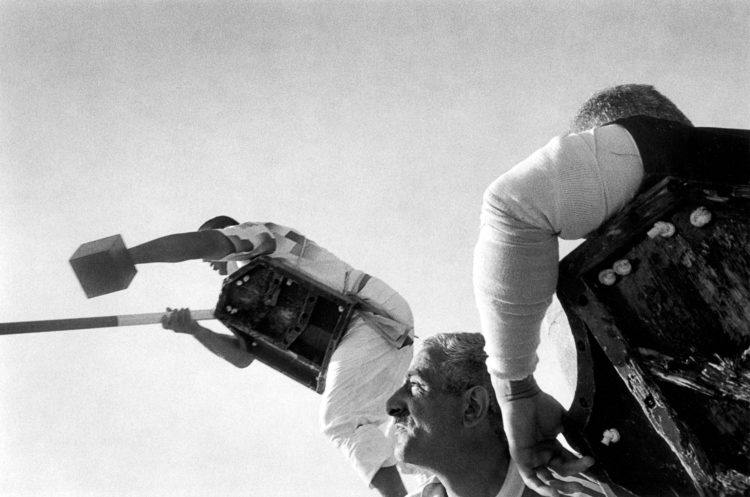

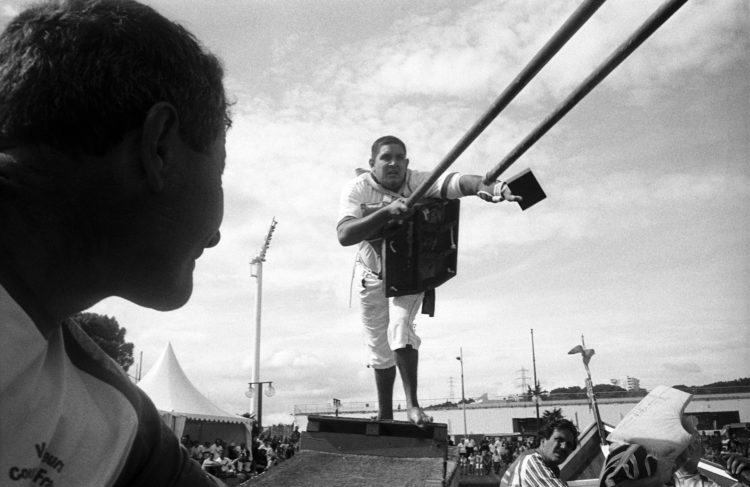

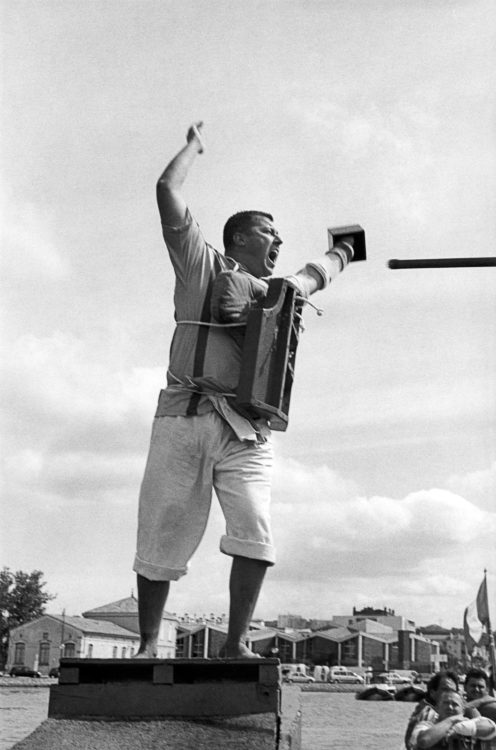

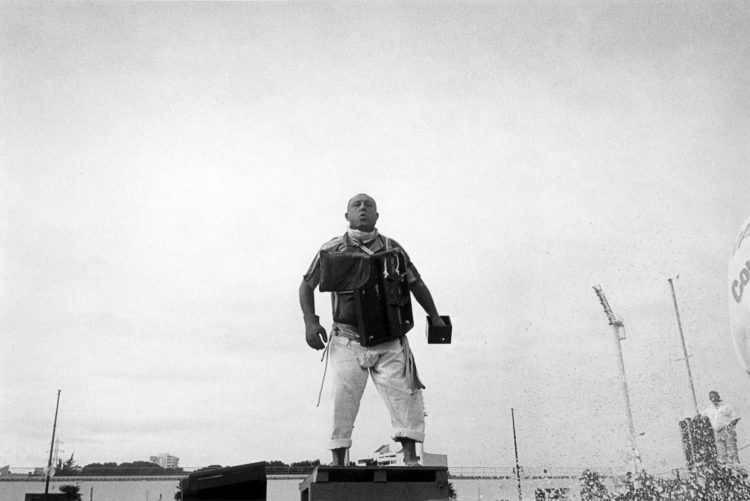

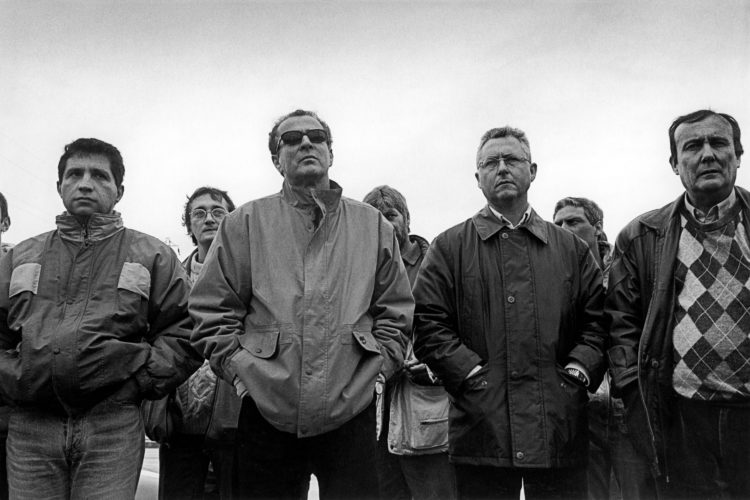

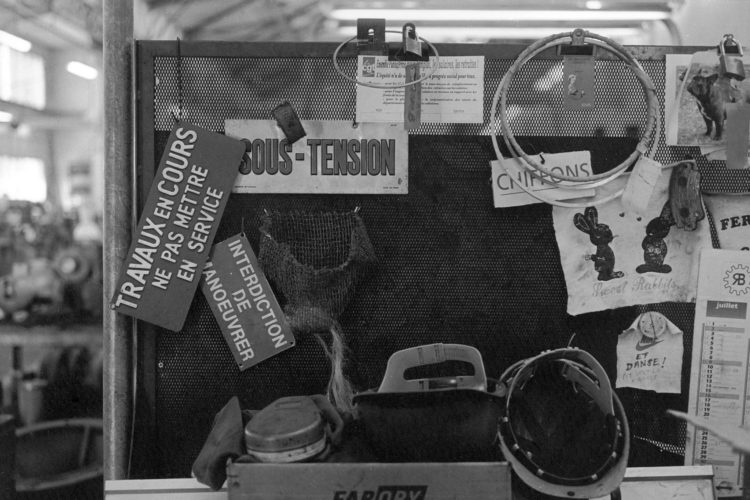

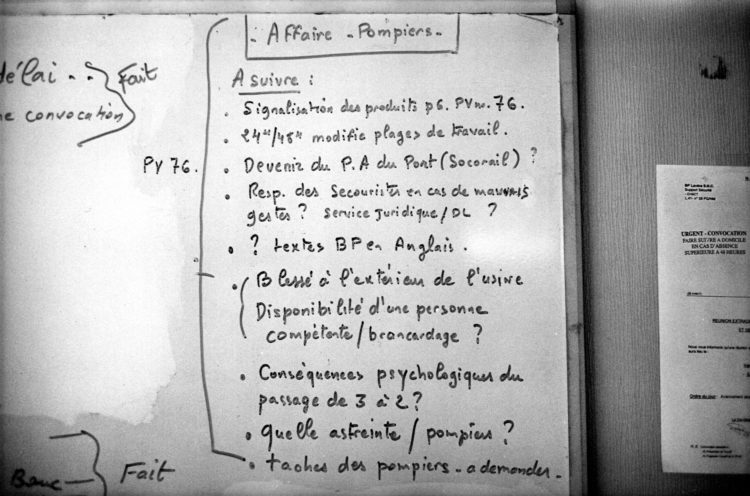

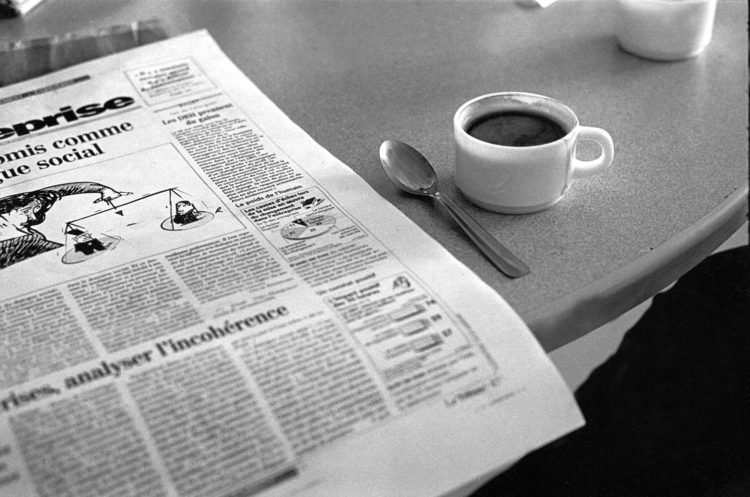

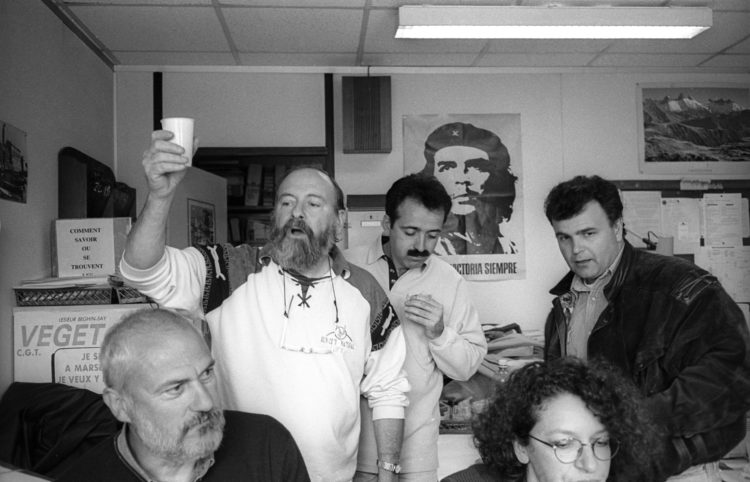

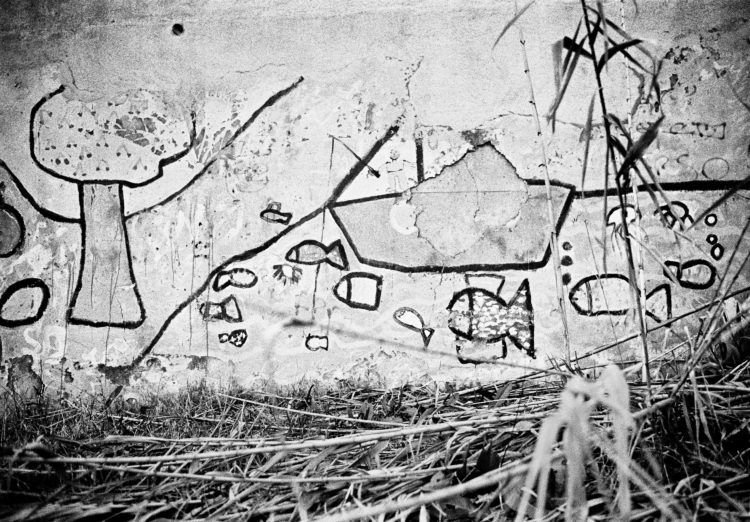

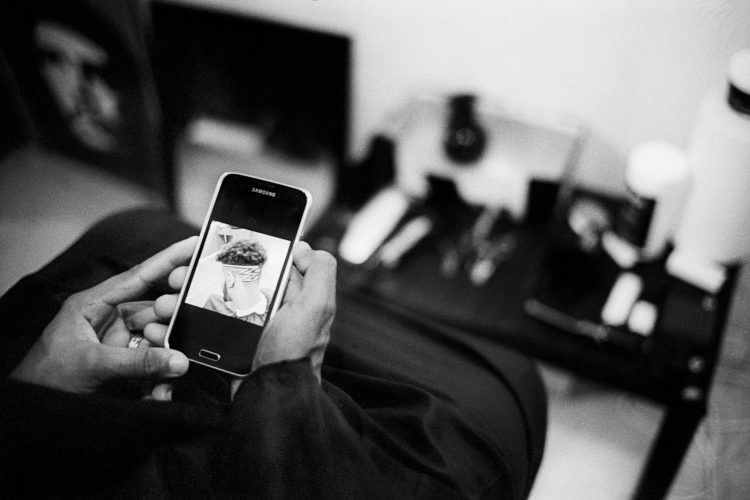

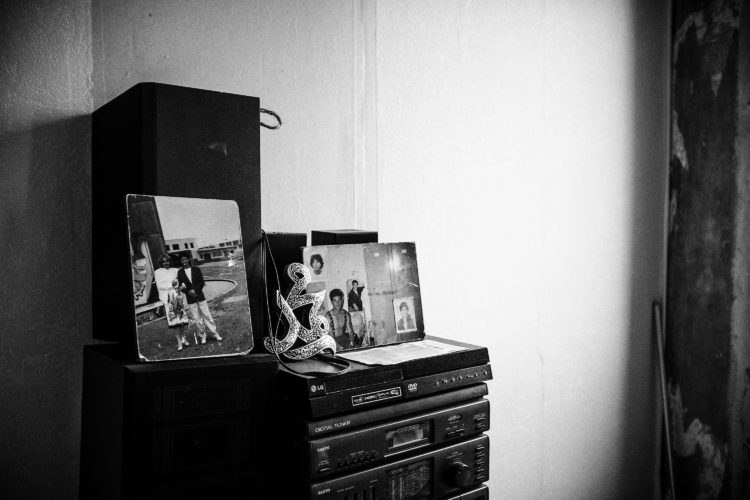

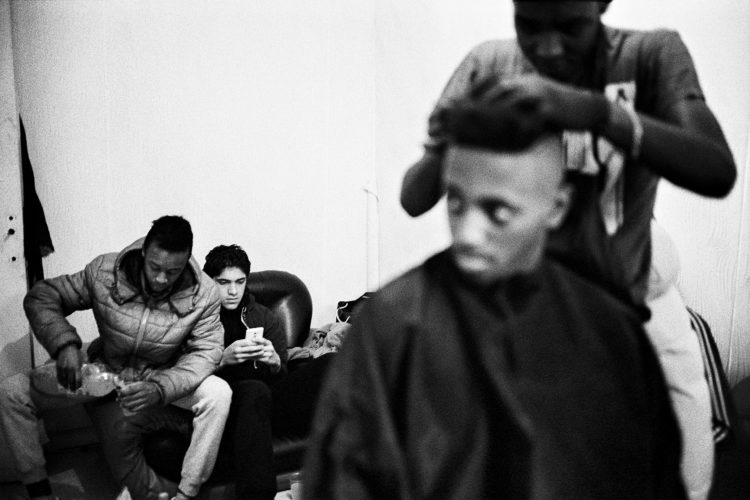

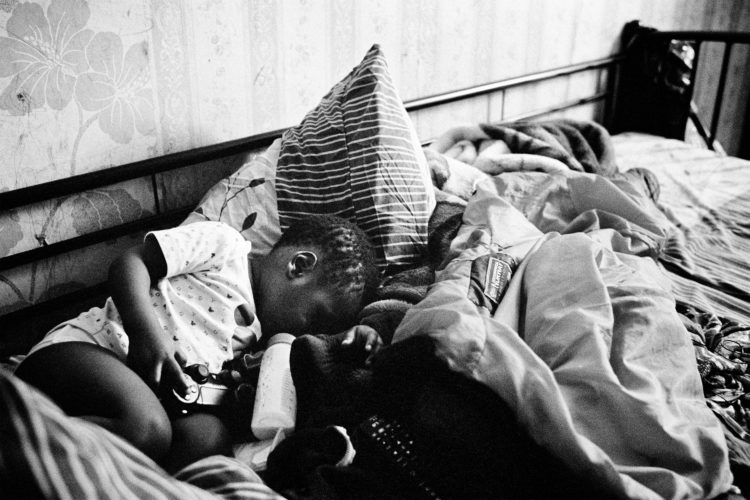

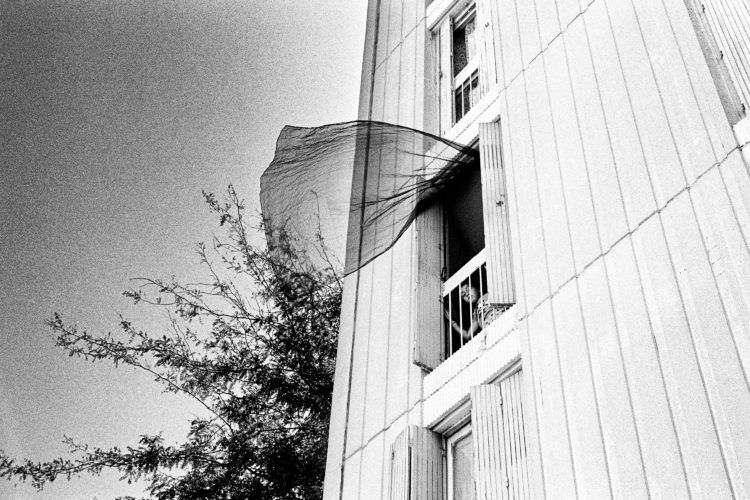

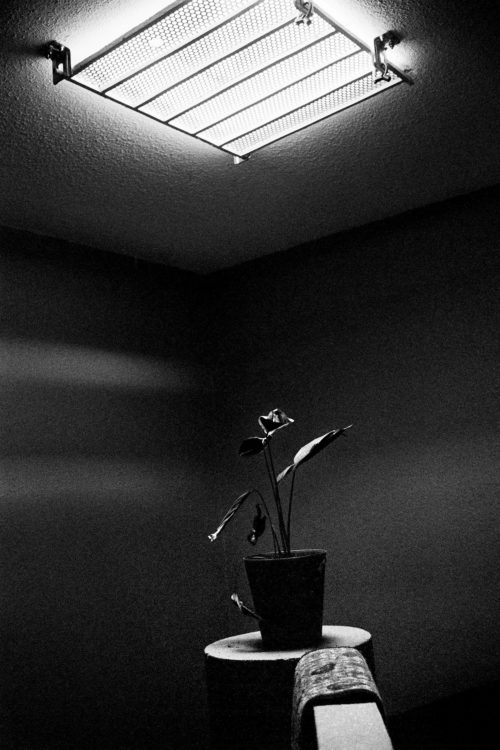

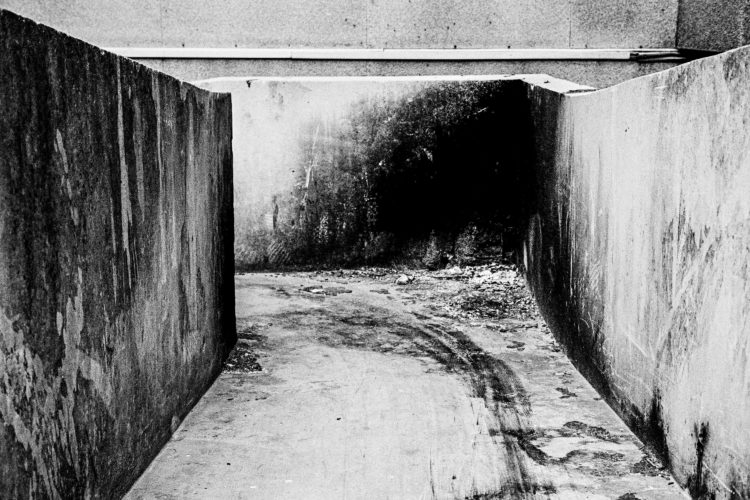

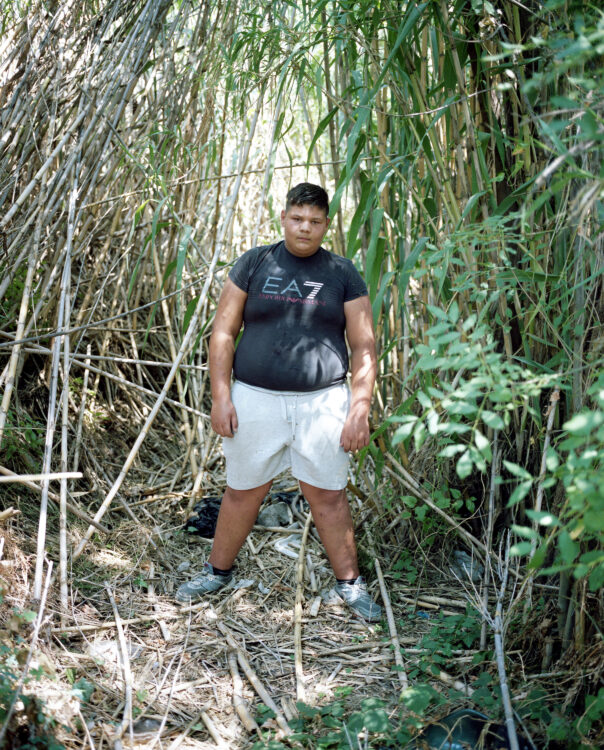

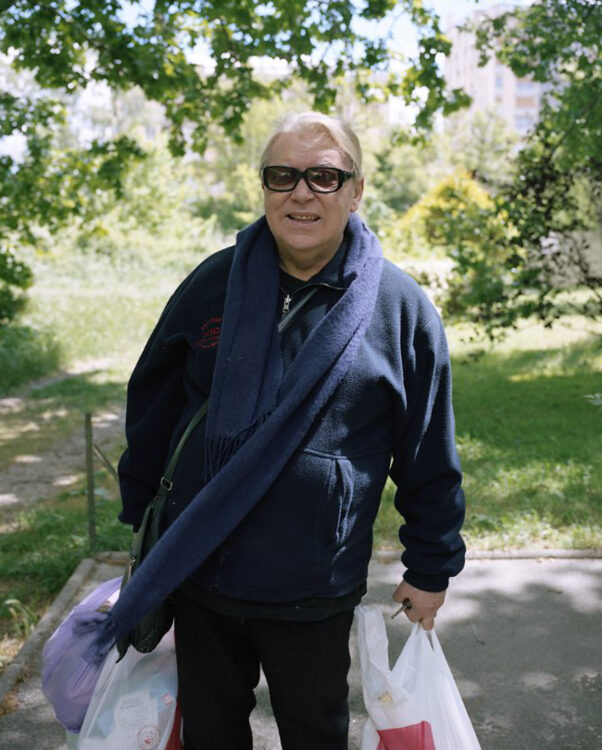

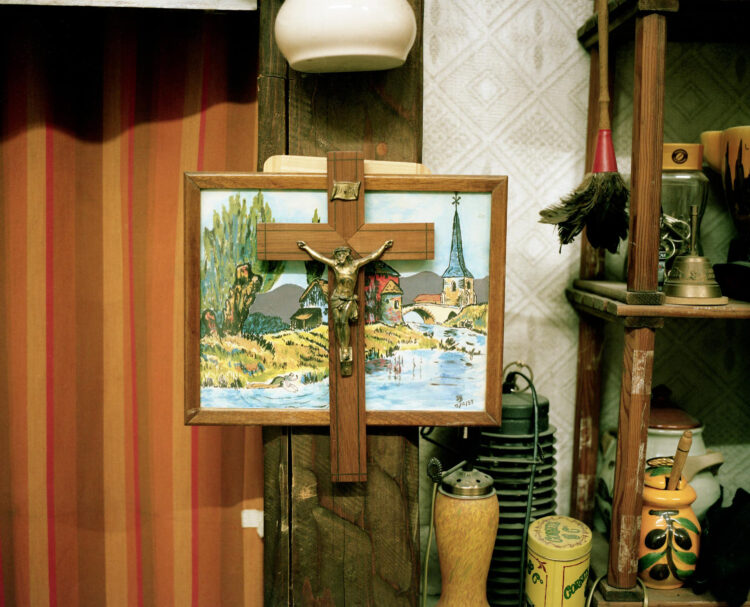

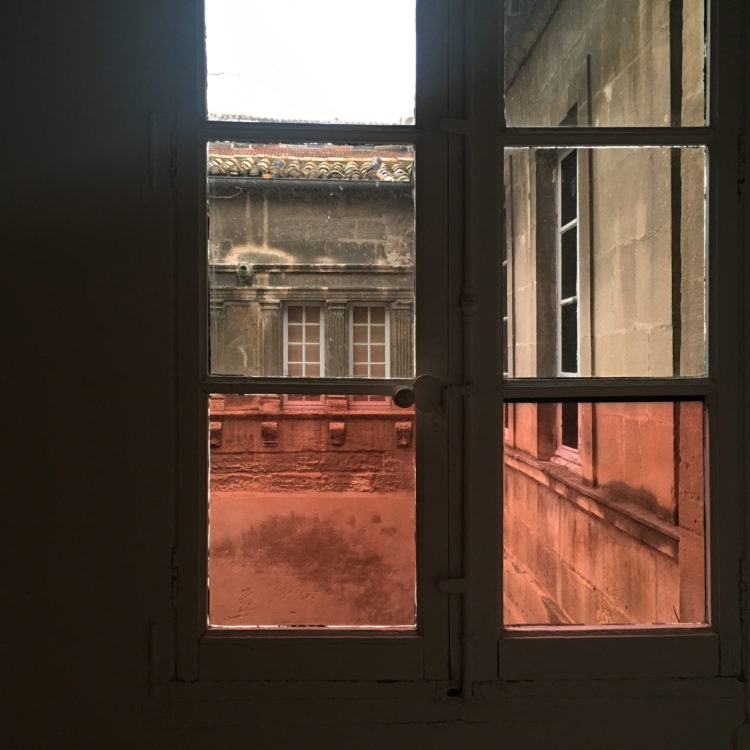

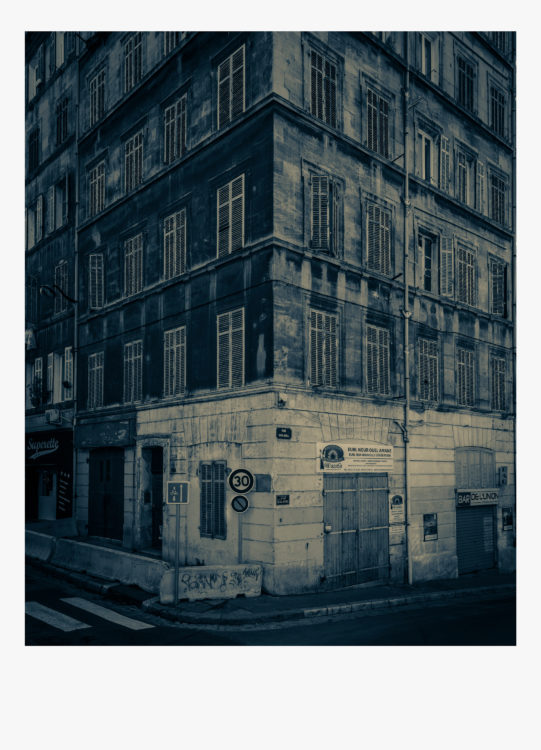

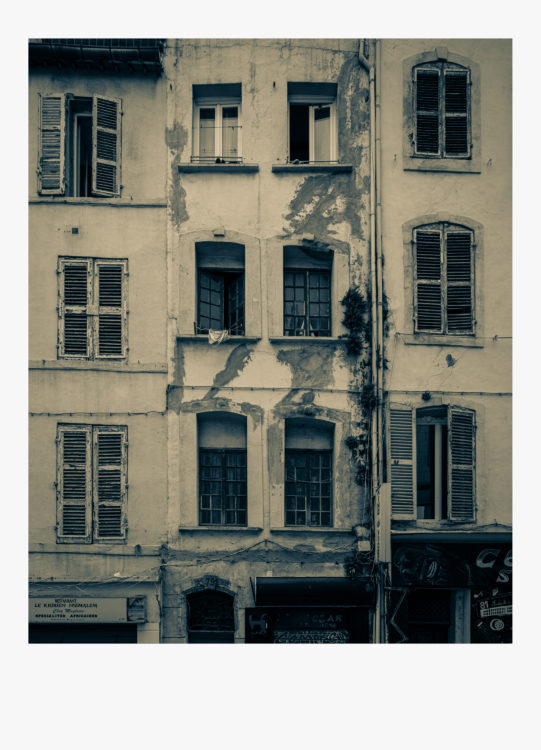

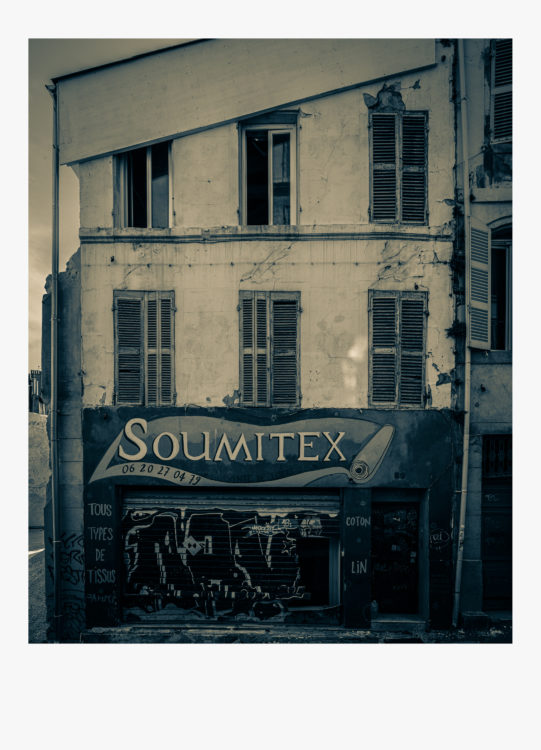

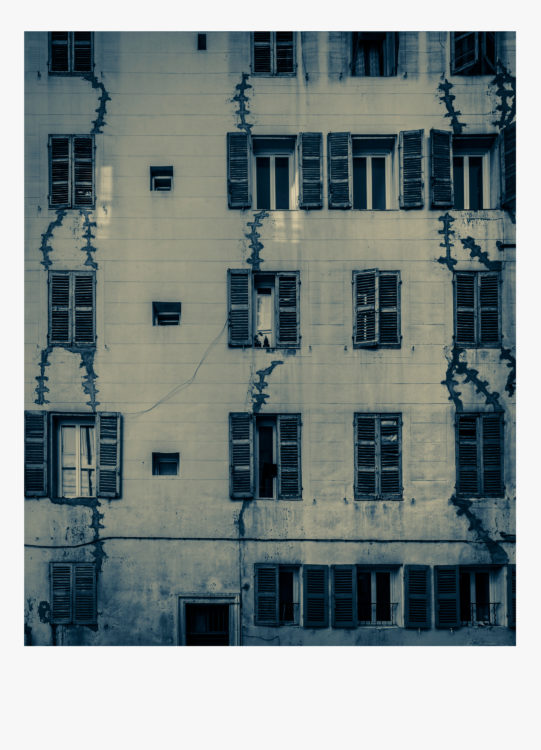

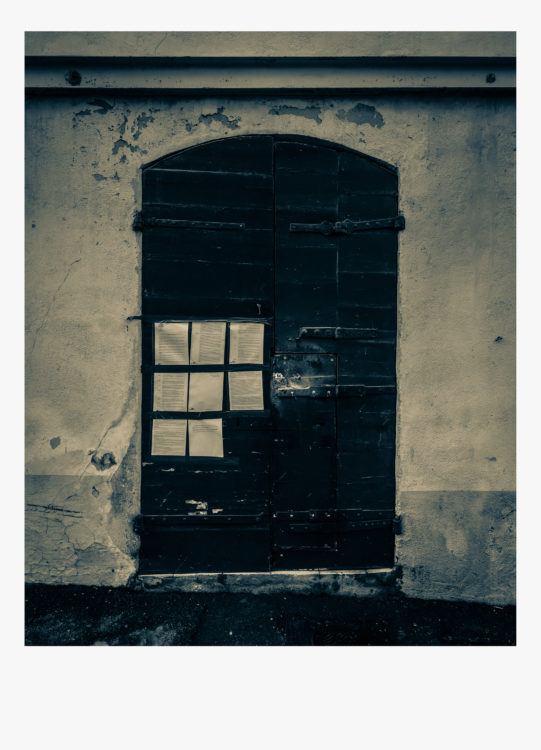

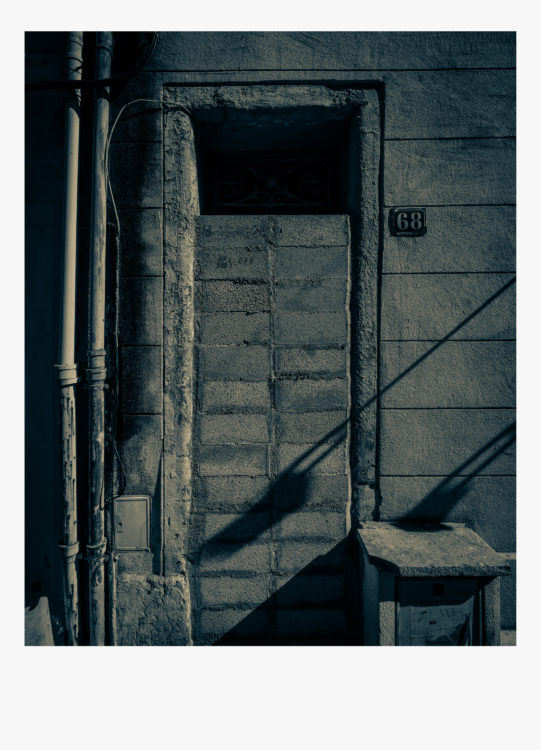

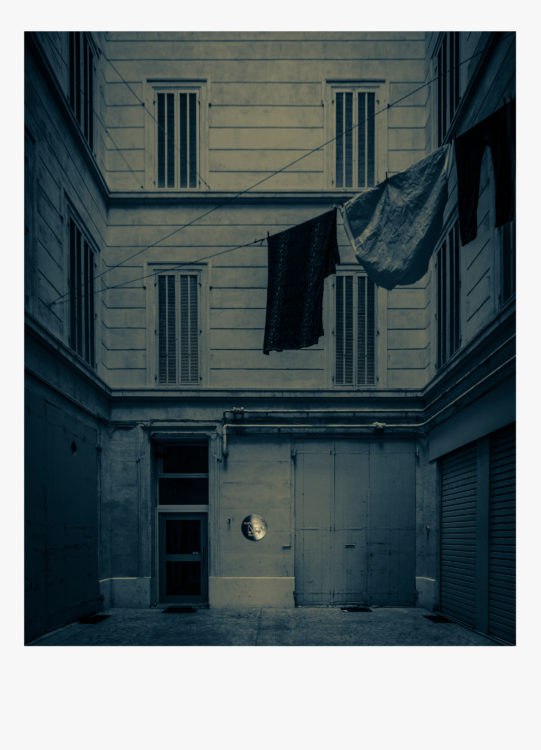

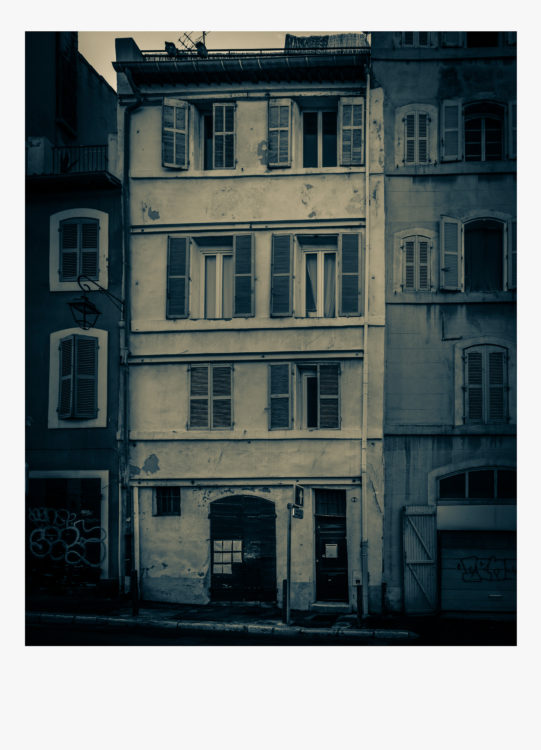

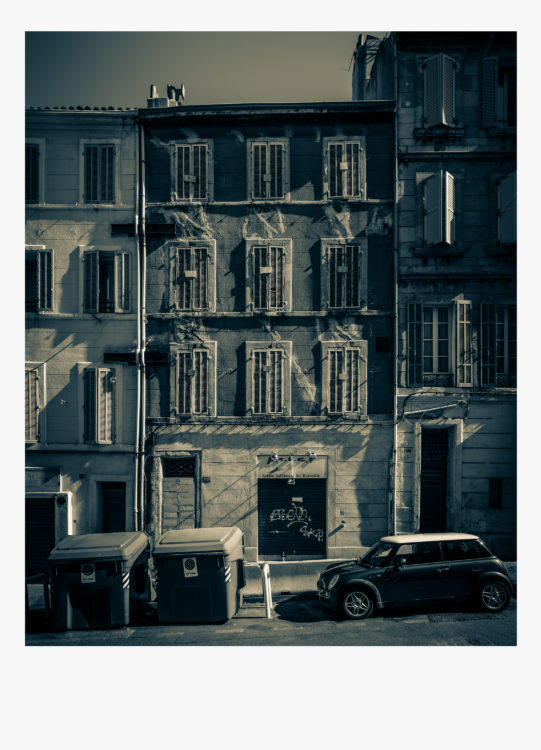

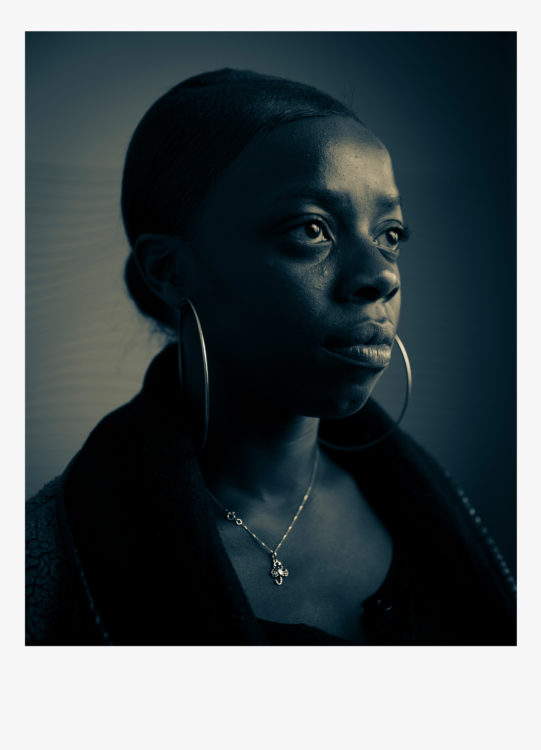

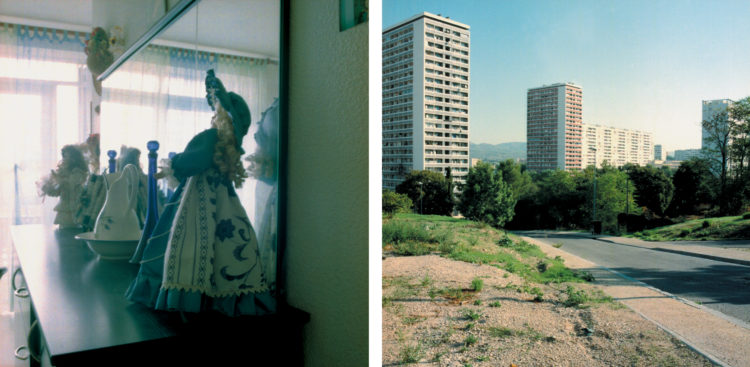

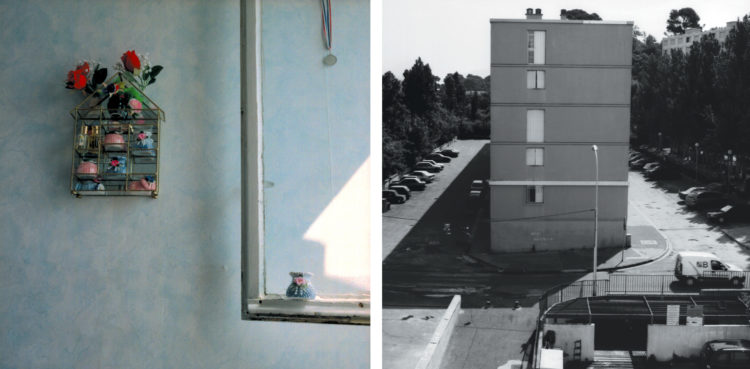

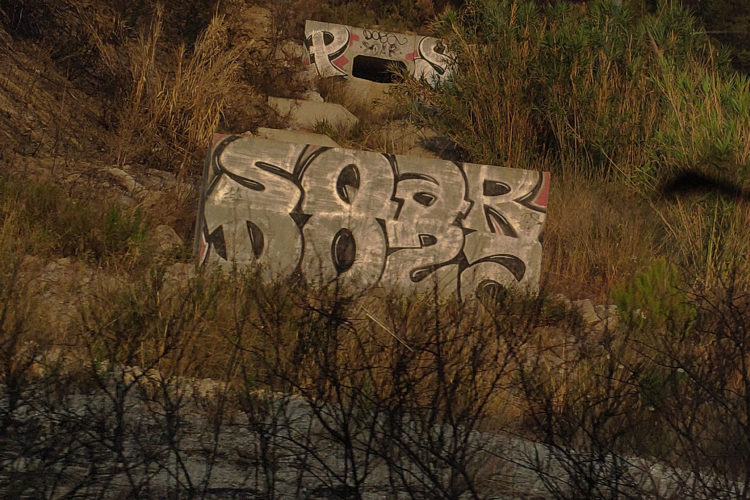

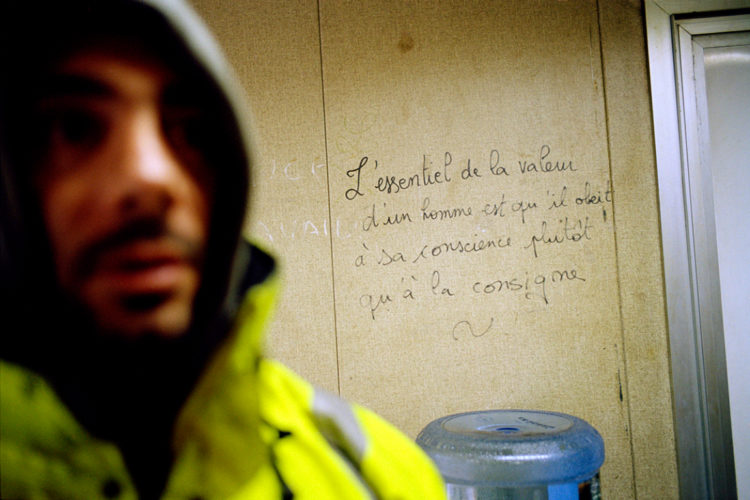

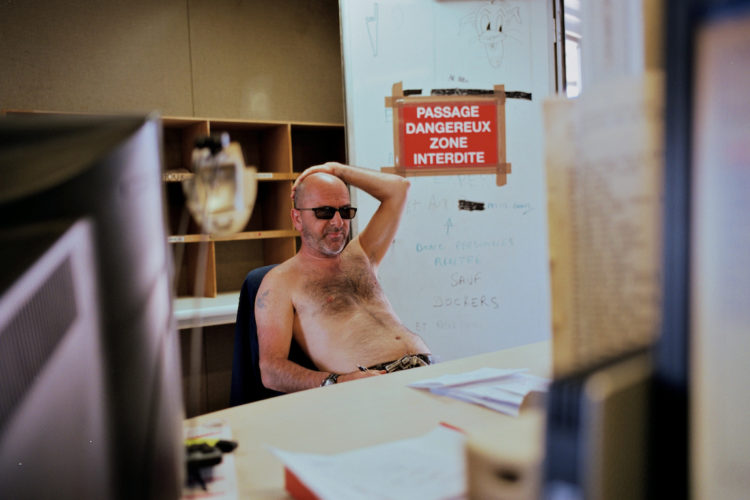

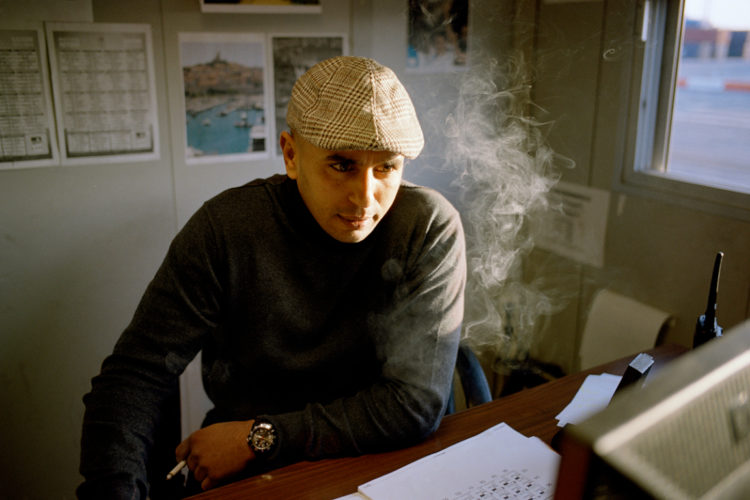

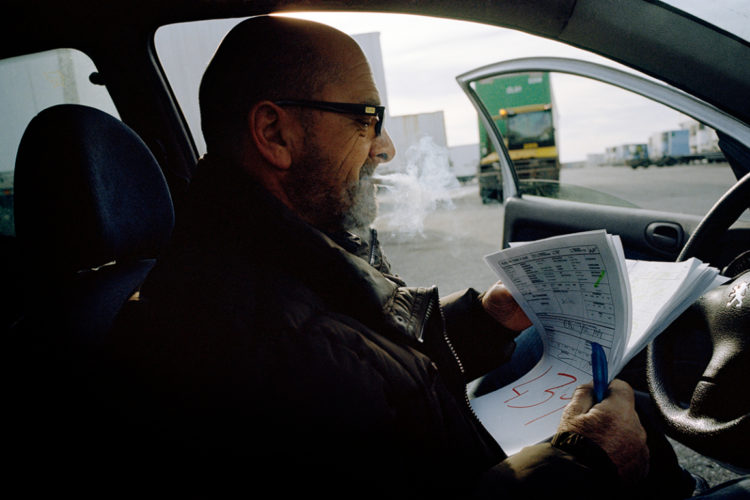

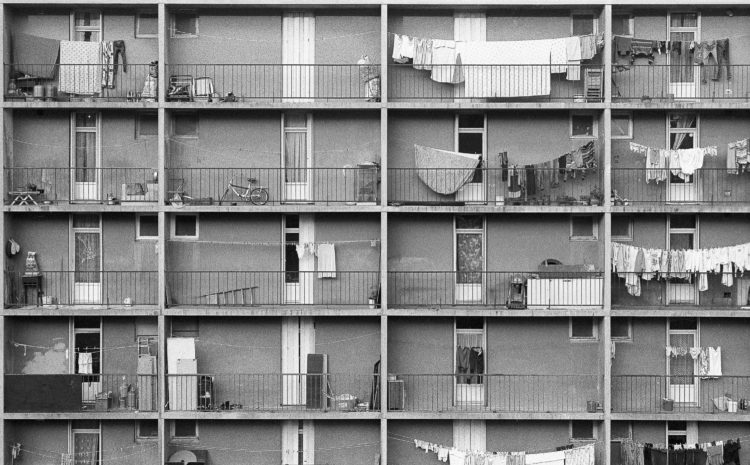

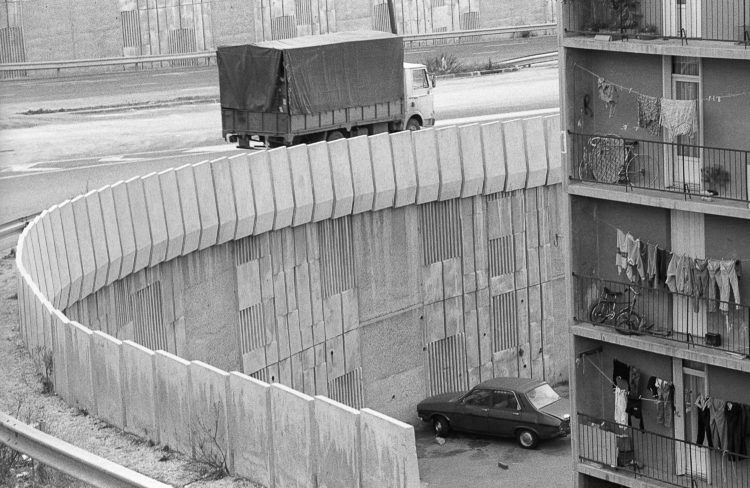

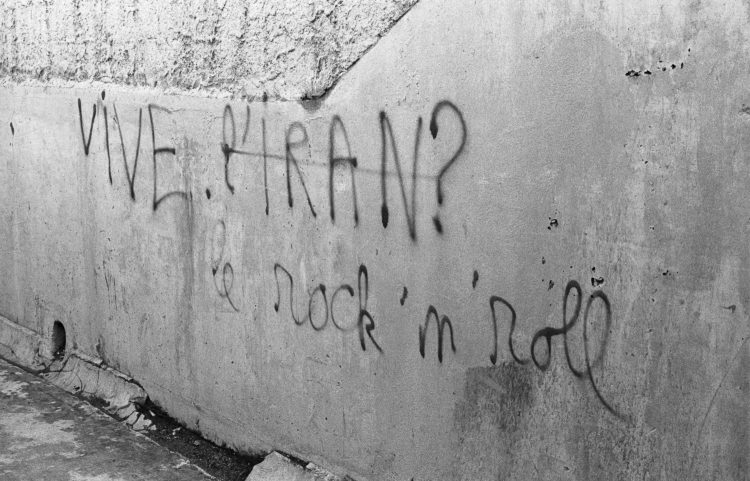

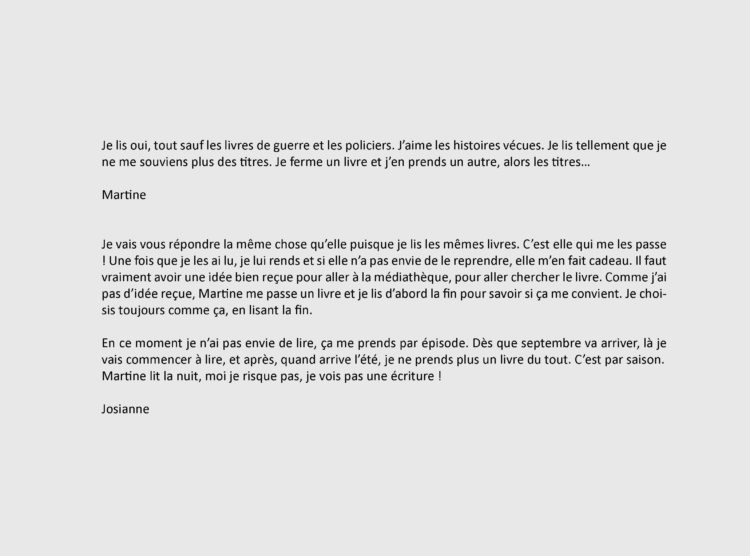

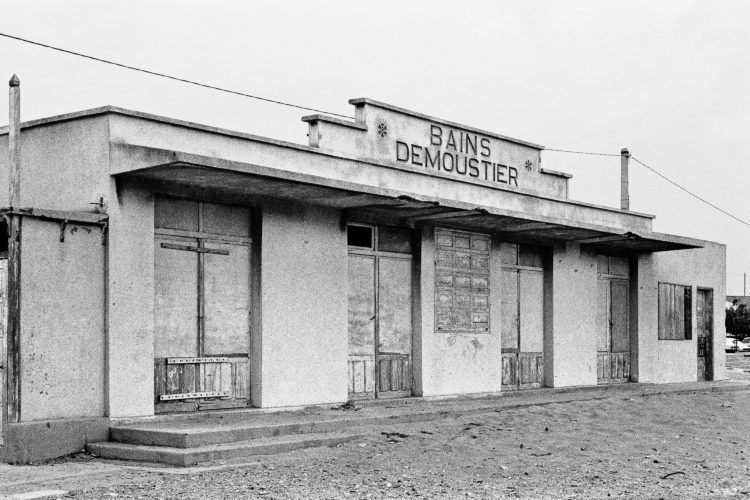

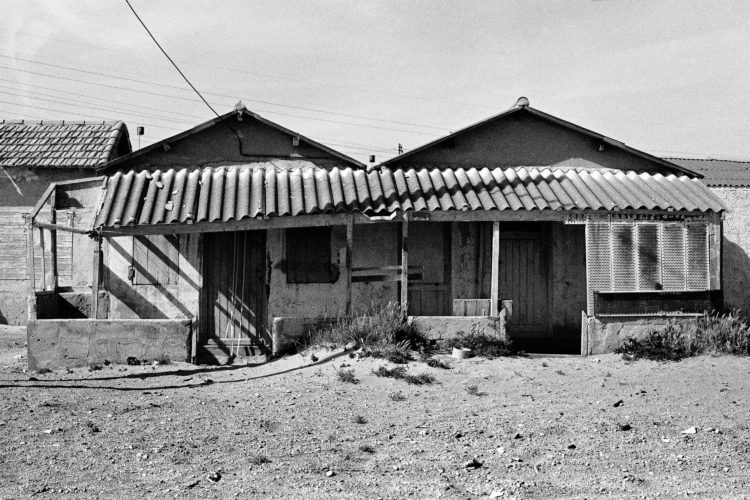

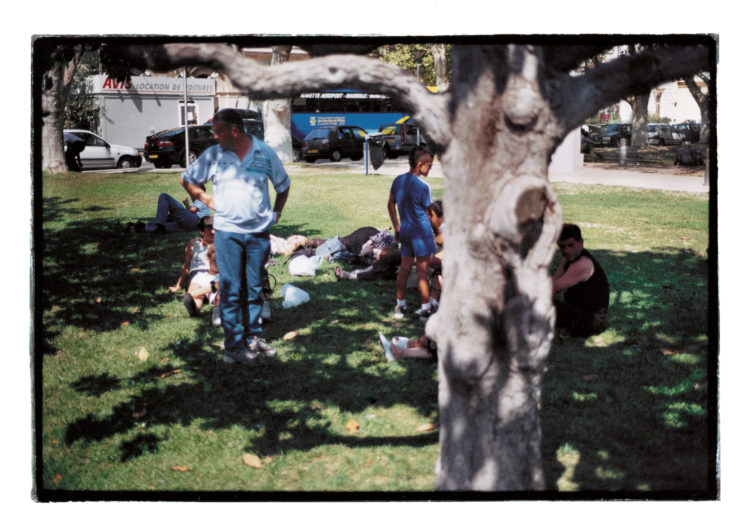

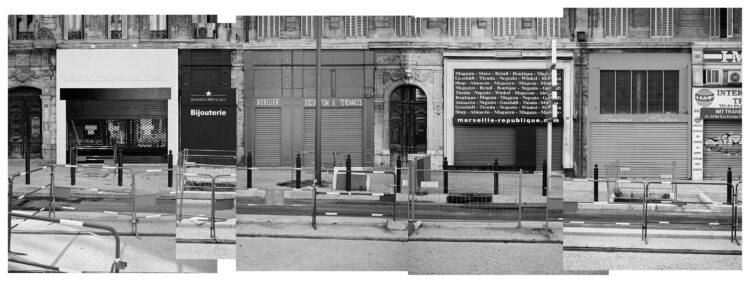

J’ai voulu rassembler ici des photos qui avaient à mes yeux cette particularité : être à elle seule des romans. Photos-romans, comme il y a des romans-photos, à ceci près que ces images-là n’illustrent rien, ne montrent nulle action en cours, ne renferment nulle anecdote – surtout pas d’anecdote.

Simplement elles attendent. Hospitalières. Ouvertes. Actives.

Images en attente de fiction. Qui sitôt contemplées enclenchent l’imagination, appellent la fable. Ce n’est pas quelque chose qui est déjà là, sous nos yeux, dans le cadre. C’est quelque chose qui va se passer, dans une seconde, dans un instant. Et la photo déjà le sait.

Je pense à ces graines capables de rester des décennies sans germer dans le désert, jusqu’au jour où quelques gouttes de pluie les réveillent. Je pense au nom donné par les botanistes à cette faculté : la dormance. Images douées de dormance. Images-mondes, pleines, grosses de possibles, vibrantes d’événements à venir.

Comme si aux trois dimensions de l’espace s’en ajoutait une autre, sorte de profondeur insituable qui aussitôt m’arrête et m’absorbe : quelque chose d’une réserve, d’un suspens avant le surgissement. Un potentiel de fiction partout affleurant. Roman en puissance, sur le point d’éclore.

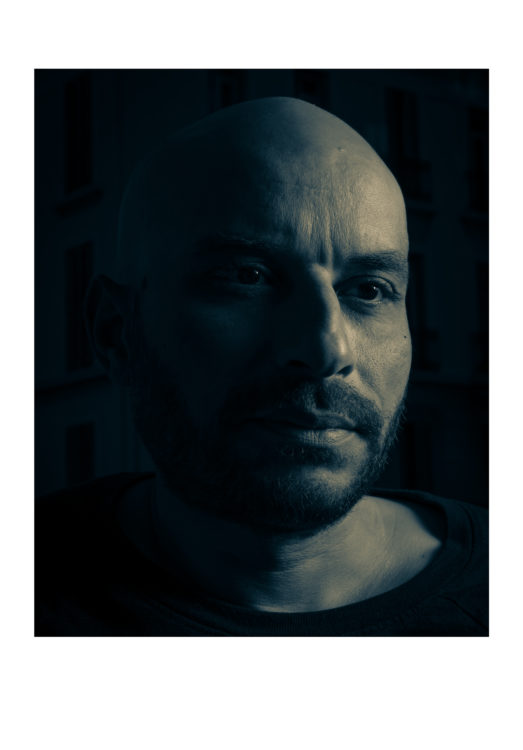

Sylvain Prudhomme

Biographie à venir.

Les séries

Les photographies rassemblées par cet inventaire sont issues de travaux d’enquêtes réalisés depuis les années 1980 dans l’aire métropolitaine des Bouches-du-Rhône. Chaque série d’images est présentée par son auteur, renseignée par lui et accompagnée des informations et des documents qui permettent de comprendre la nature de l’enquête et le contexte de la commande. Les séries sont exposées ici les unes en regard des autres et dressent ainsi le portrait complexe et kaléidoscopique d’un territoire métropolitain.

Pierre Girardin

Venelles

À propos de la série

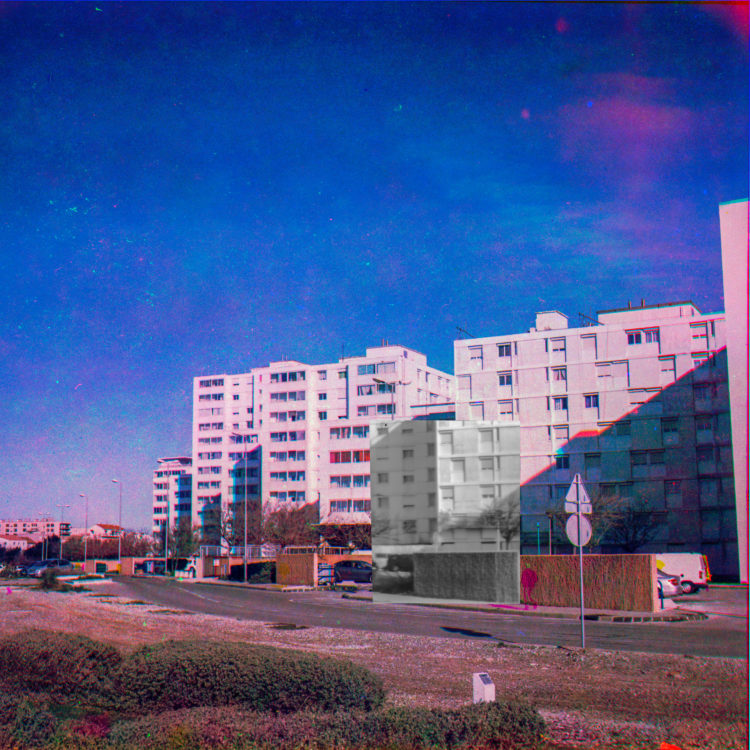

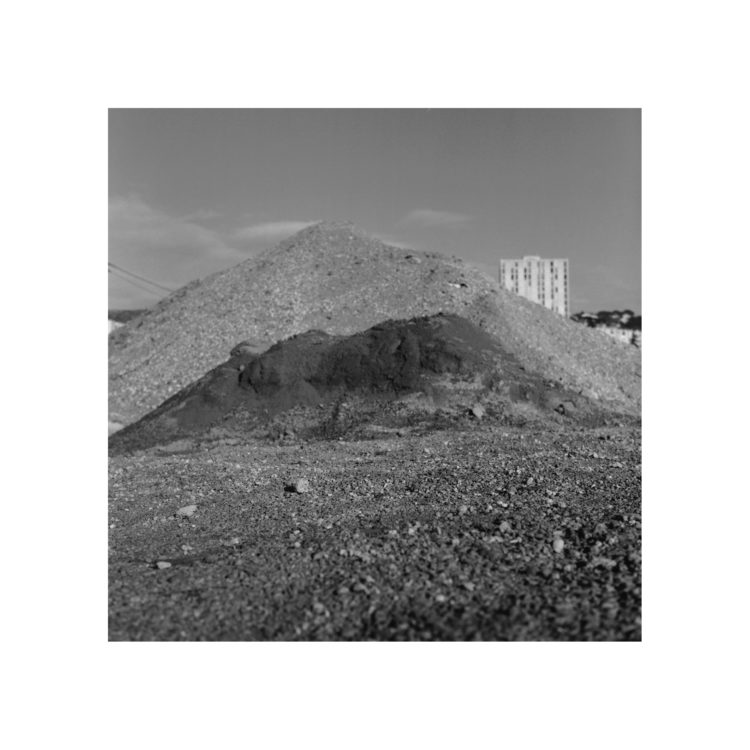

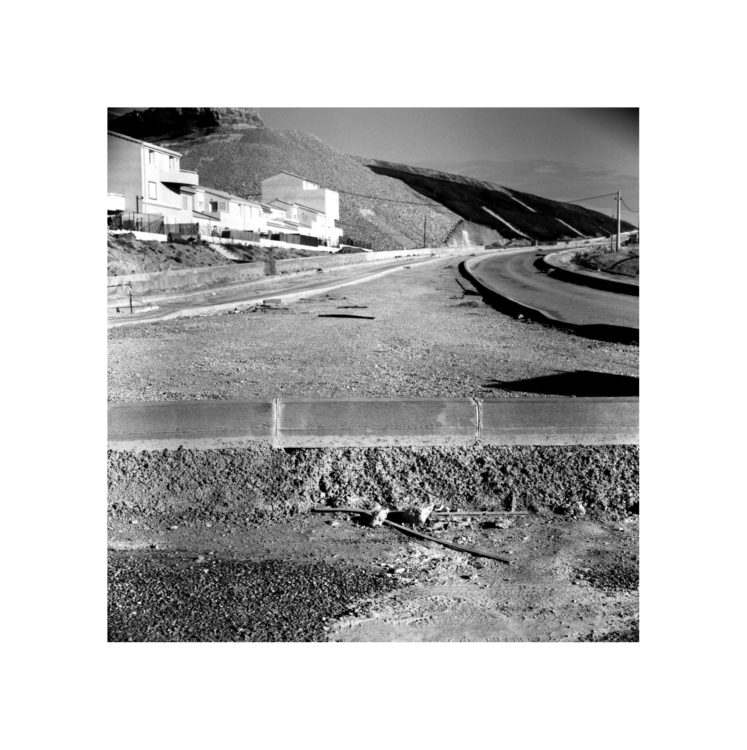

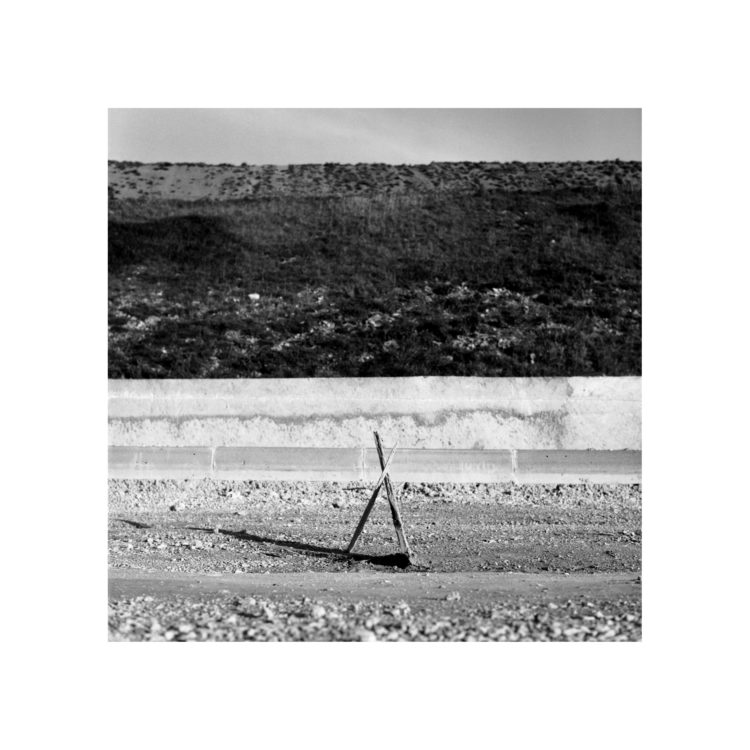

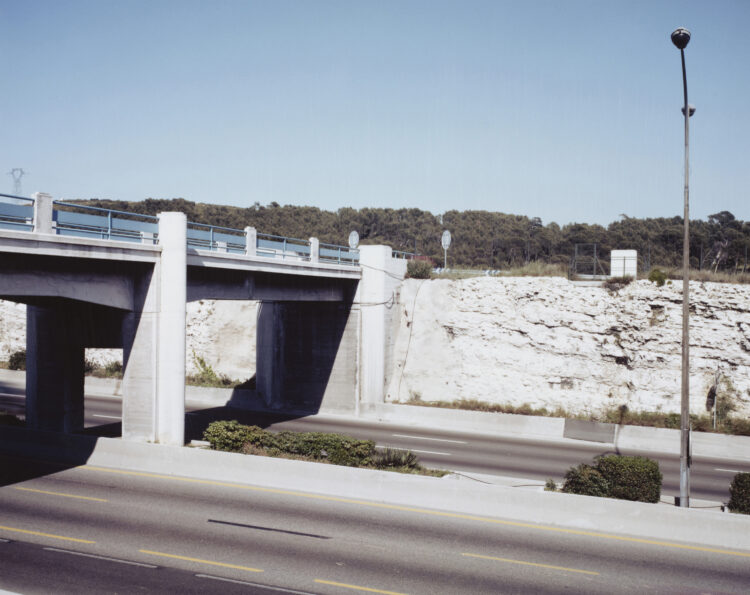

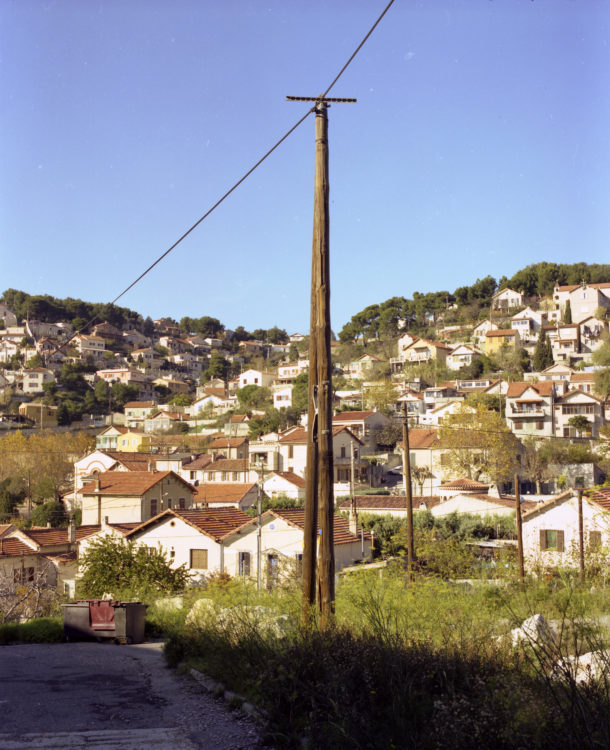

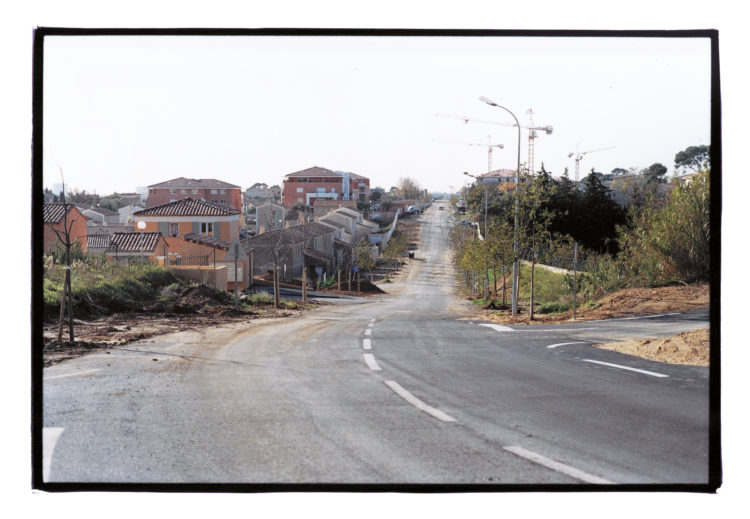

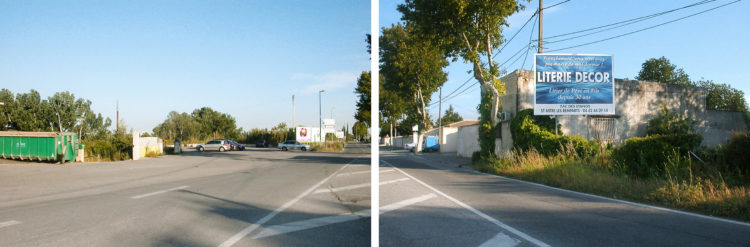

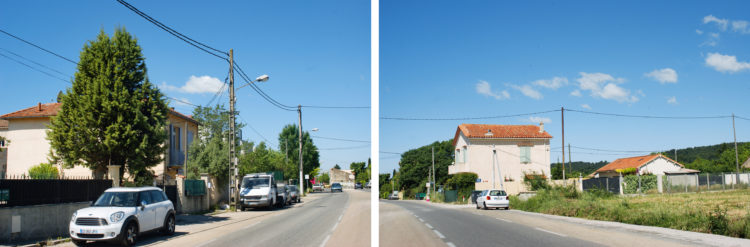

En arrivant à Venelles, j’ai été accueilli par un temps splendide. Je me suis installé à la terrasse du Café des Alpes pour siroter un Coca-Cola, tout en examinant la carte satellite de la ville sur mon téléphone afin de me repérer. L’autoroute que je venais d’emprunter traversait la commune telle une boucle d’un fleuve, avec une largeur de plusieurs dizaines de mètres. D’un côté, j’observais les rectangles colorés des parcelles cultivées, et de l’autre, le tracé sinueux des impasses bordées de maisons aux toits rouges et aux piscines turquoise. Venelles est passée d’une population de 600 habitants en 1960 à plus de 8 000 dans les années 2000, abandonnant ainsi son statut de village pour devenir une ville fonctionnelle. Mon travail est une exploration de l’identité périurbaine. C’est une promenade à travers la carte de cette commune : les quartiers résidentiels, la zone commerciale, les terres agricoles pressées par l’urbanisation, ainsi que l’autoroute qui la traverse en son centre. Son passé semble parfois avoir été délaissé et englouti par la modernité. Venelles ne possède d’ailleurs pas d’histoire marquante ni de monument important. J’ai choisi de me concentrer sur les interactions entre les zones urbanisées et la campagne environnante. Mes images interrogent l’expression de la modernité dans l’occupation de ce territoire qui, il n’y a pas si longtemps, était simplement un petit bourg du pays d’Aix.

- Année•s : 2020

- Commune•s : Venelles

- Commanditaire•s : Centre photographique de Marseille, Conseil Général des Bouches-du-Rhône, Patrimoine Commun

- © Pierre Girardin

Pierre Girardin

Pierre Girardin, né en 1989 à Rennes. Il vit et travaille à Marseille. Après un Bachelor en communication visuelle à l’ECAL (Suisse), c’est à Marseille, lors de son DNSEP aux Beaux Arts (2018—2020) qu’il réoriente sa pratique vers la photographie en expérimentant la matérialité et la couleur par le travail en laboratoire. Il en résulte des images picturales, mélangeant formes abstraites et figuratives. En parallèle, il explore la photographie documentaire en utilisant ses codes et son histoire.

Atlas Métropolitain — Fretti / Maraval

Métropole linéaire

À propos de la série

Cette série n'a pas encore de descriptif.

- Année•s : 2013

- Commune•s : Aubagne, Auriol, Istres, La Penne-sur-Huveaune, Marseille, Miramas, Roquevaire

- Commanditaire•s : ENSA-Marseille

- © Fretti / Maraval

Documentation :

Atlas Metropolitain_Annexes_Inventaire (pdf)Atlas Métropolitain

Biographie à venir.

Olivier Amsellem

La poétique du bord

À propos de la série

« L’emprise de l’homme sur le territoire et pas n’importe lequel puisque l’attraction lié à la mer ou sa vue, sont pour moi symptomatique du reflet de la médiocrité et du manque de discernement. » Olivier Amsellem

- Année•s : 2009

- Commune•s : [Non renseigné]

- Commanditaire•s : Conseil Général des Bouches-du-Rhône

- © Olivier Amsellem

Olivier Amsellem

Olivier Amsellem, né le 2 février 1971 à Marseille, vit et travaille à Marseille. Quelque soit le médium utilisé dans son travail, le plus souvent la photographie, l’artiste dirige ses recherches autour de la mémoire, le souvenir, l’abandon, l’effacement et la disparition. Comme s’il devait sans cesse se persuader qu’il existe, son travail, enclin à la mélancolie et la nostalgie, perce le plus souvent la banalité du quotidien. « Lorsque je cadre, c’est pour Tuer ». Tuer un instant, l’esthétique du cadrage, une composition le plus souvent très précise, révélant parfois comme à la manière d’une sculpture, d’autres formes, une autre lecture. Olivier Amsellem regarde peut être un monde qui disparait et y cherche les explications dans son travail.

Sabine Massenet

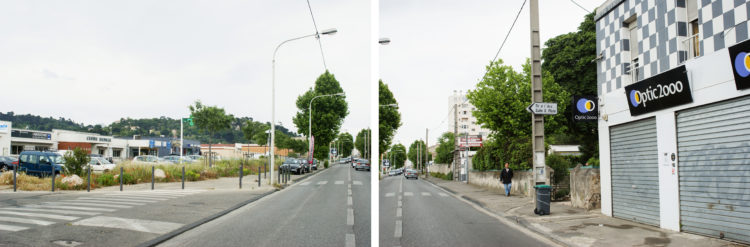

Lire la ville

À propos de la série

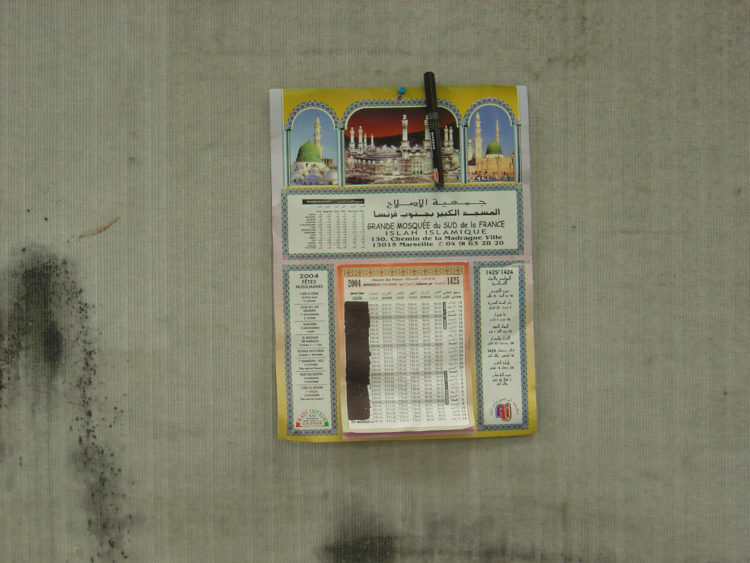

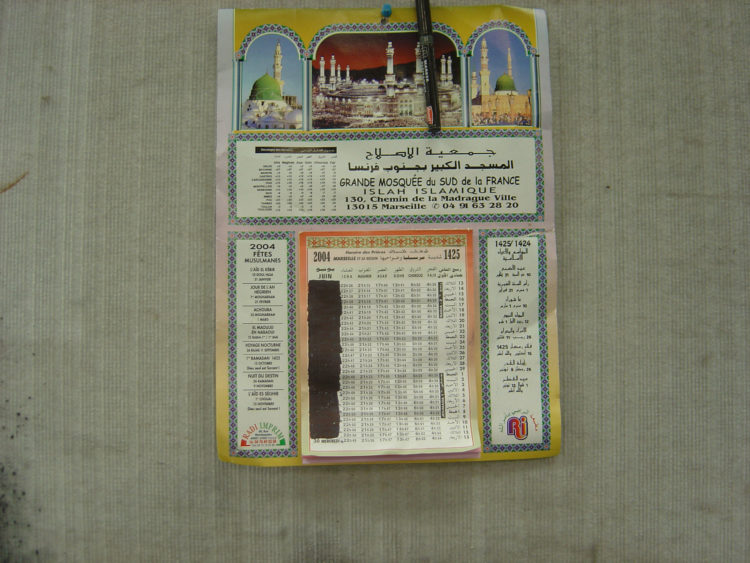

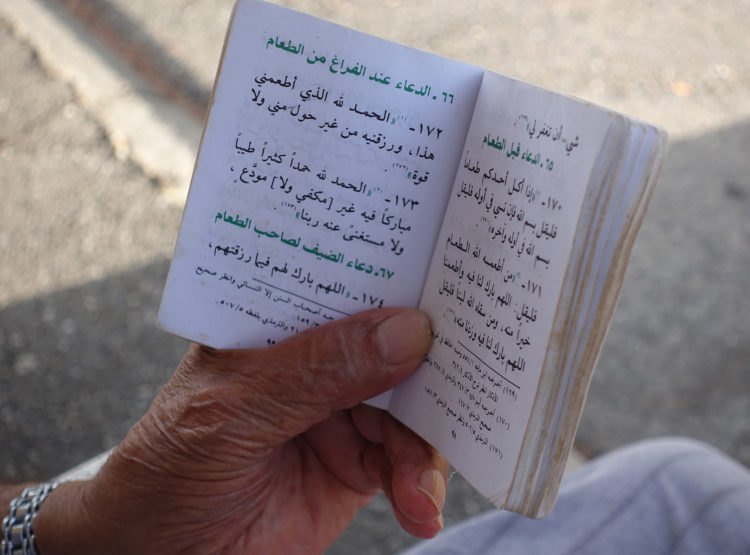

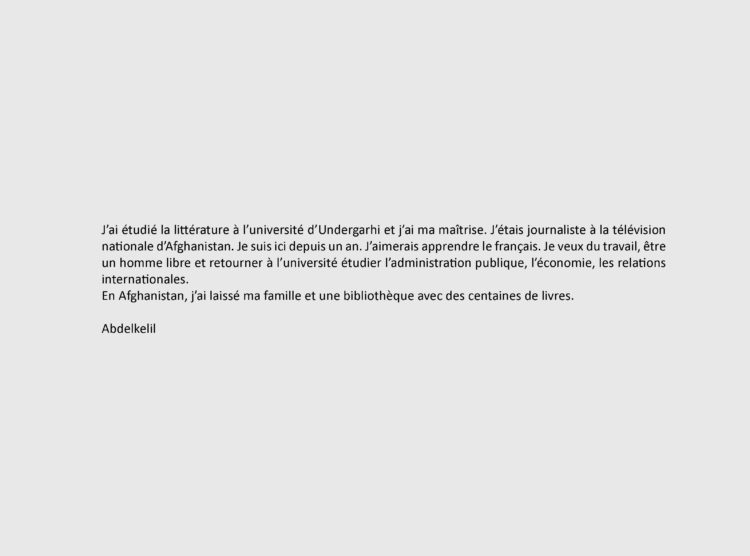

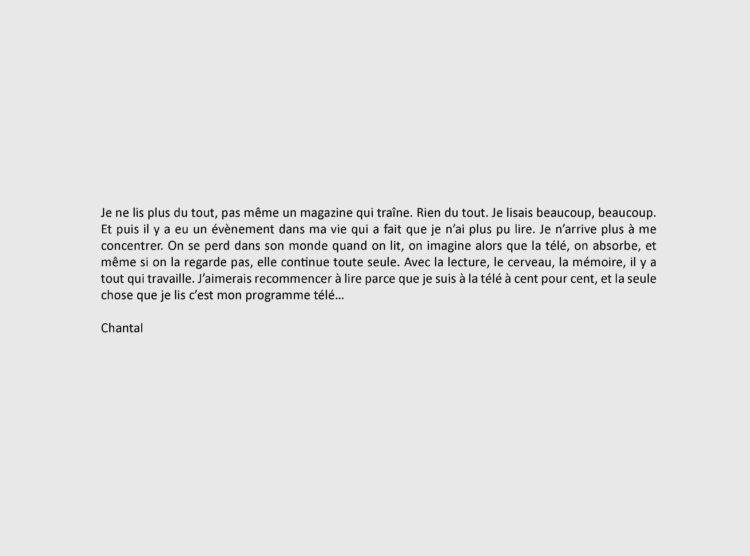

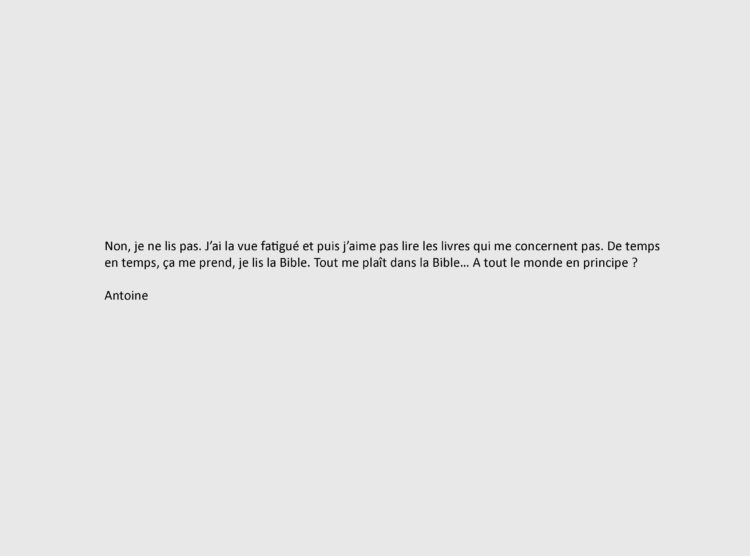

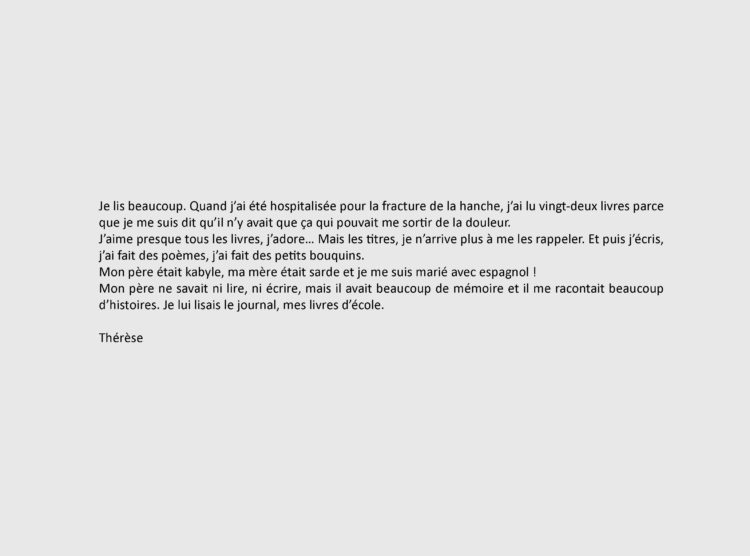

« Suite à l’exposition collective organisée en 2014 par PCPI, « Sauf,…(territoires) » autour du GR13, au Centre d’art Fernand Léger de Port-de-Bouc, Jean-Luc Albert directeur de la Médiathèque de la ville me propose en 2016, de réaliser, toujours avec les habitants, un travail autour du livre et de la lecture. Je souhaite pour cette nouvelle commande, rencontrer un maximum de personnes dans tous les quartiers de la ville, interroger plus de femmes, souvent discrètes et peu présentes dans l’espace public, des jeunes et des enfants. Réaliser des images de la ville en lien avec leurs témoignages, ne pas livrer directement leurs portraits, mais donner la possibilité au spectateur de les imaginer comme on le fait à la lecture d’un roman, grâce aux retranscriptions de leurs témoignages, et aux images de la ville qui leur sont liées. Je rencontre plus de 150 personnes, les échanges sont parfois complexes, la lecture n’étant pas, comme me le dira un pêcheur, le sport favori des port-de-boucains. Je rencontre beaucoup d’illettrés ou d’enfants d’illettrés, de non-lecteurs, mais, comme le souligne bon-nombre de témoignages, le fait de ne pas lire n’est pas synonyme d’absence de culture. Je rencontre aussi de grand lecteurs, tout particulièrement les femmes et les enfants – je devrai pour cette dernière phrase utiliser l’écriture inclusive. Une chose me frappe : l’évocation très fréquente de la Bible et du Coran durant les entretiens menés dans les quartiers les plus déshérités de la ville. Ces textes religieux sont représentatifs de deux communautés, nord-africaine et gitane, très présentes à Port-de-Bouc. R. une femme d’une quarantaine d’années rencontrée au quartier Tassy livre une possible explication à la recrudescence du fait religieux dans une ville fondamentalement de gauche, communiste de surcroît : « Je suis de confession musulmane, ça, c’est quelque chose qui doit rester dans la sphère privée. Je ne l’affiche pas. Ma mère est arrivée à Port-de-Bouc quand elle avait 17 ans. On a une double culture qui nous a permis d’avancer ici. Je n’ai jamais ressenti d’exclusion et aujourd’hui j’ai du mal à comprendre pourquoi certains ont besoin d’afficher leur appartenance en tant que musulmans. Ici, on a une tradition de vivre ensemble, on n’oublie pas. Mais la nouvelle génération, c’est complètement différent. Ils sont au chômage, ils se sentent exclus et ils ont une grande ignorance de l’histoire. » J’avais pour la médiathèque Boris Vian réalisé des planches de textes et de photos qui venaient se glisser au milieu des livres, dans les espaces laissés vacants des étagères de la bibliothèque. Cette installation spécifique ne pouvant trouver sa place qu’en bibliothèque, j’ai modifié la série afin qu’elle puisse être vue dans un contexte classique d’exposition ou sur écran. Je la présente aujourd’hui par quartiers, secteurs de la ville correspondant aux sites où je rencontrais les personnes interrogées. » Sabine Massenet

- Année•s : 2016

- Commune•s : Port-de-Bouc

- Commanditaire•s : Conseil Général des Bouches-du-Rhône, Médiathèque Boris Vian, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Ville de Port-de-Bouc

- © Sabine Massenet

Documentation :

Sabine Massenet_Lire la ville_Annexes_Inventaire (pdf)Sabine Massenet

Sabine Massenet est vidéaste. Elle vit et travaille à Paris. En 1997, après avoir travaillé différents médiums (terre, plâtre, photo) pour créer des installations auxquelles elle associait parfois des éléments narratifs, Sabine Massenet décide de se consacrer uniquement à la vidéo. Elle explore le portrait avec une ouverture sur le langage et sur la résonance des images dans la mémoire collective ou privée. Elle pratique également le recyclage d’images télévisuelles ou de cinéma, qu’elle remonte en se jouant des codes visuels propres à ces deux médiums. Elle obtient la bourse d’aide à l’art numérique de la SCAM 2003 pour 361° de bonheur, co-édition Incidences / Vidéochroniques. Elle crée aussi des vidéos de commande : pour le théâtre, pour la Maison Rimbaud à Charleville Mézières en 2005, pour la série « Image d’une œuvre » de l’IRCAM en 2019. Ses vidéos sont présentées régulièrement dans des festivals français et étrangers, centres d’art, musées. Des séances monographiques lui ont été consacrées en 2004 à la Cinémathèque Française, en 2005 au festival Némo et au Jeu de Paume, en 2009 au festival des Scénaristes à Bourges. Sa vidéo « Transports amoureux » est éditée dans le n°1 de la collection TALENTS. Elle réalise des séries photographiques tirées d’images de ses vidéos (« Tango », « Un peu plus loin le paradis », « Brûler la mer », « Fire », « J’entends rien »), ou des images réalisées sur le terrain (« Pentagone », « Lire la ville » et tout récemment « Covimmersive »). « Je ne me souviens plus », « Transport amoureux », « Last dance » et « Image trouvée » ont été acquises par le Fond d’Art Contemporain du Conseil Général de Seine-Saint-Denis. Le prix de l’œuvre d’art numérique de la SCAM lui est décerné en 2013, pour l’installation « Image trouvée ». « I am a seaman », film réalisé en 2016, a obtenu la bourse Brouillon d’un rêve de la SCAM et le soutien du G.R.E.C. Professeur d’arts visuels de la Ville de Paris, elle a enseigné auprès d’enfants dans des écoles élémentaires puis a travaillé dans les services éducatifs du Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, Musée Zadkine et Bourdelle. Elle anime des ateliers vidéos pour Le Bal, la Terrasse, l’école du paysage de Blois…Elle crée en 2002 avec Christian et Véronique Barani l’association de diffusion de vidéos d’artistes est-ce une bonne nouvelle à laquelle elle participe jusqu’en 2007. Ses vidéos sont distribuées par Heure Exquise.

Élise Llinarès

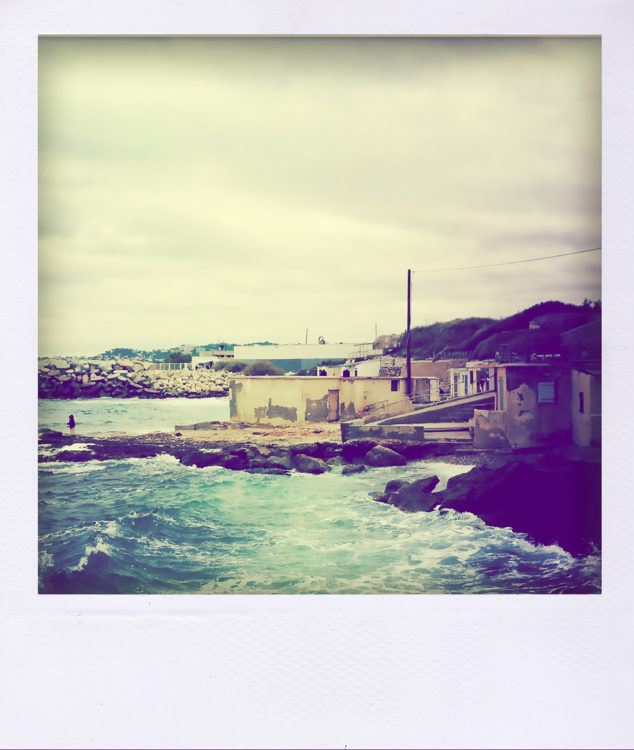

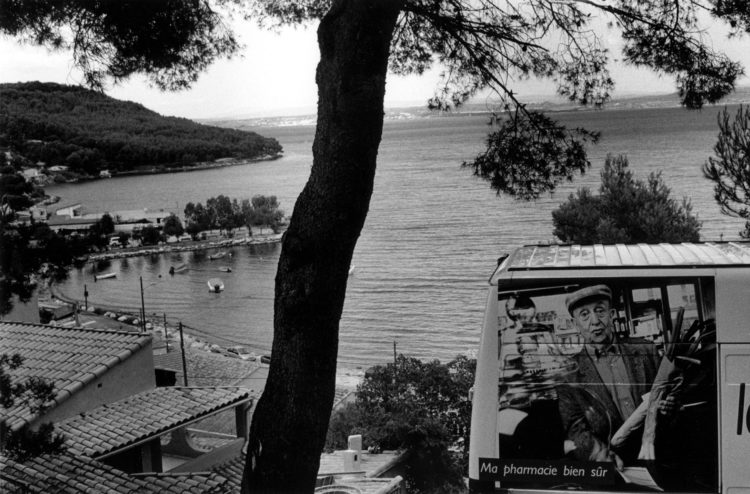

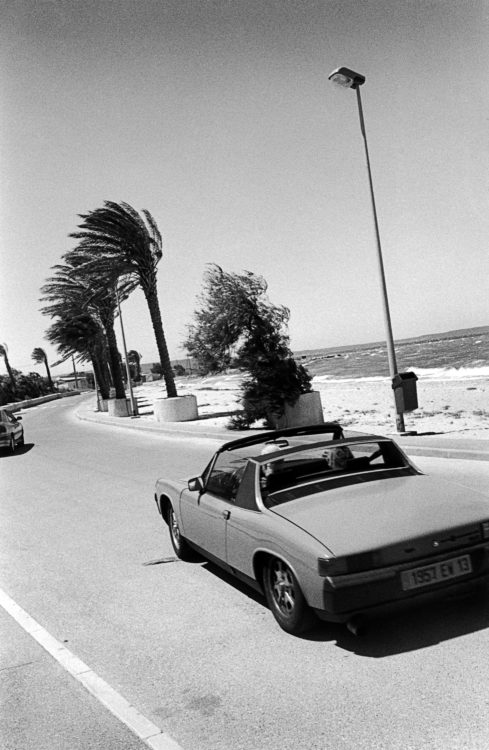

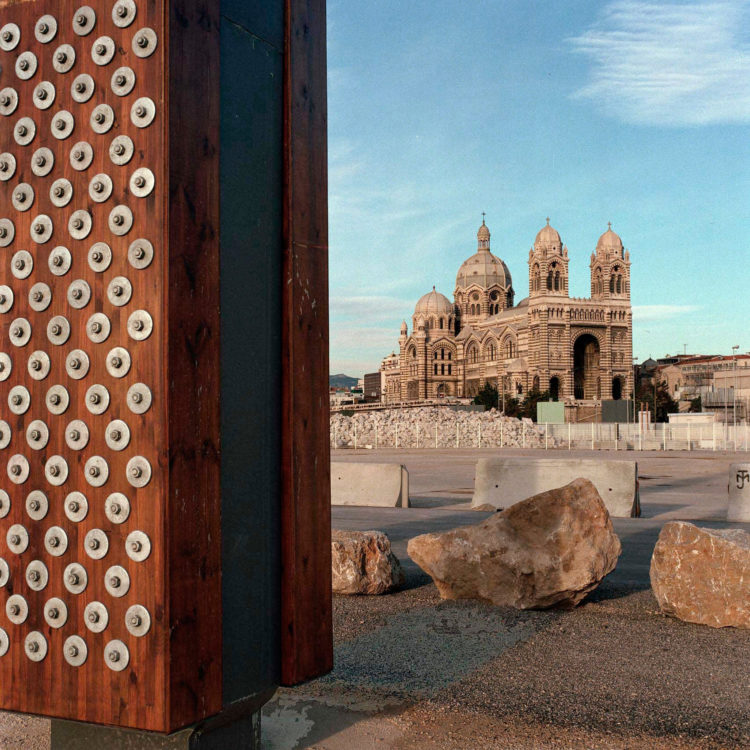

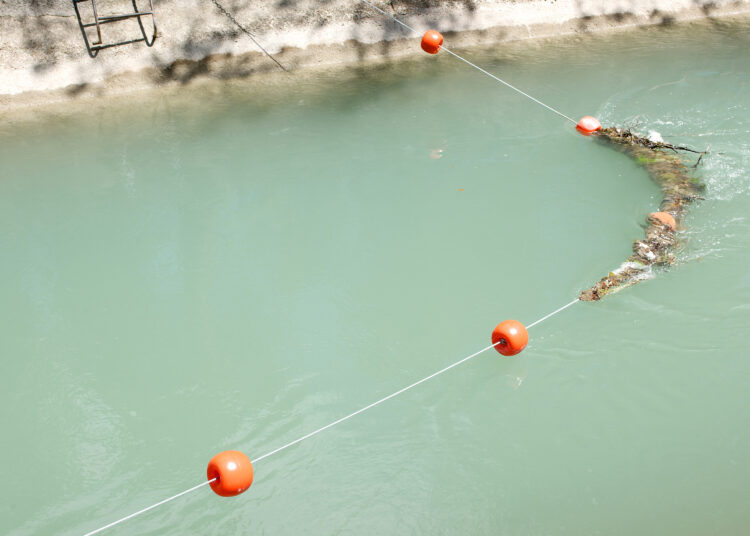

Littoral Marseille

À propos de la série

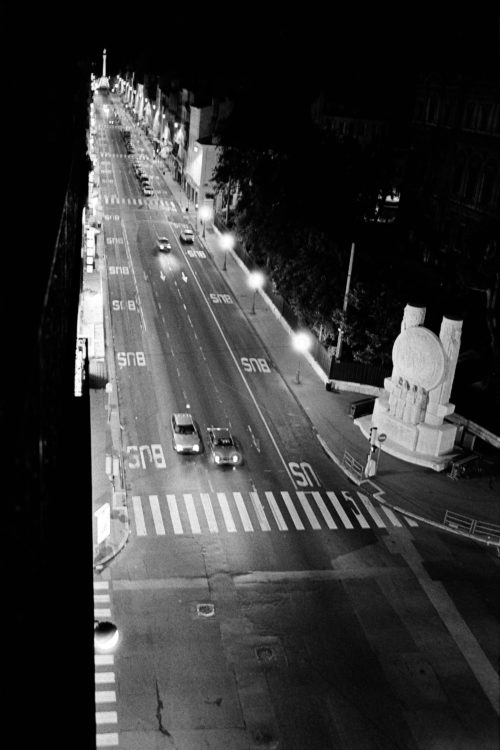

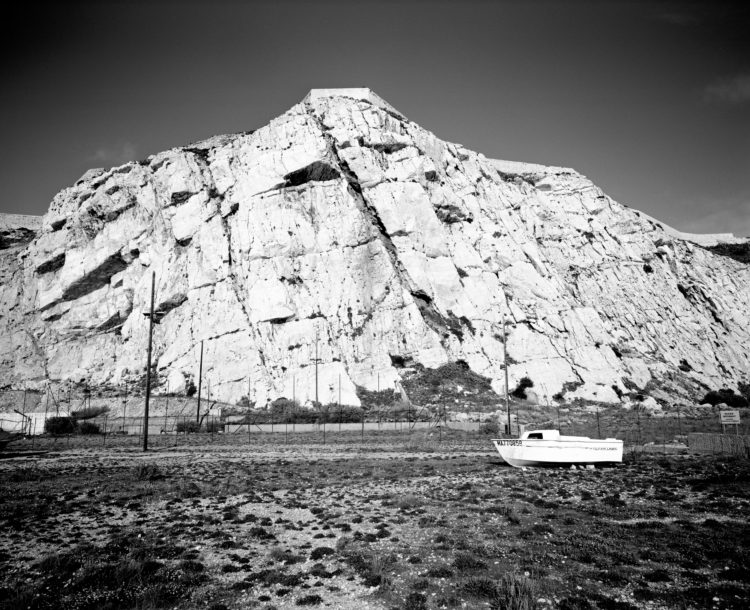

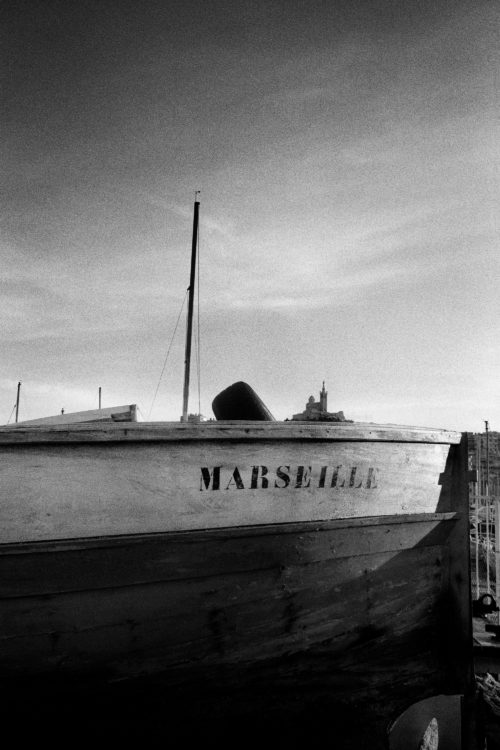

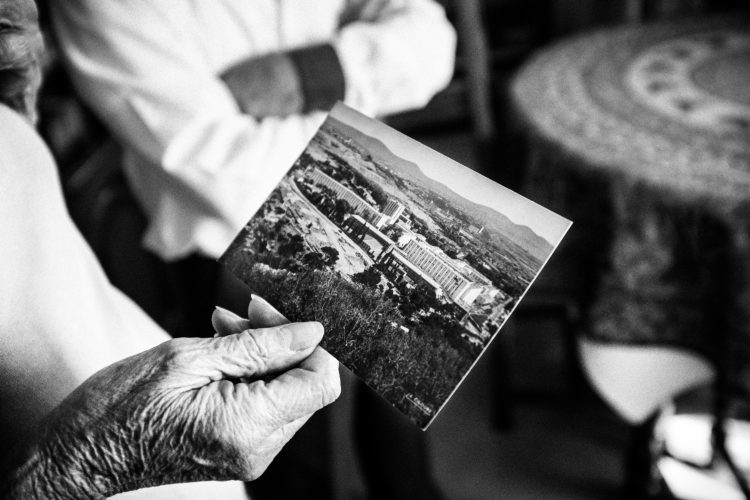

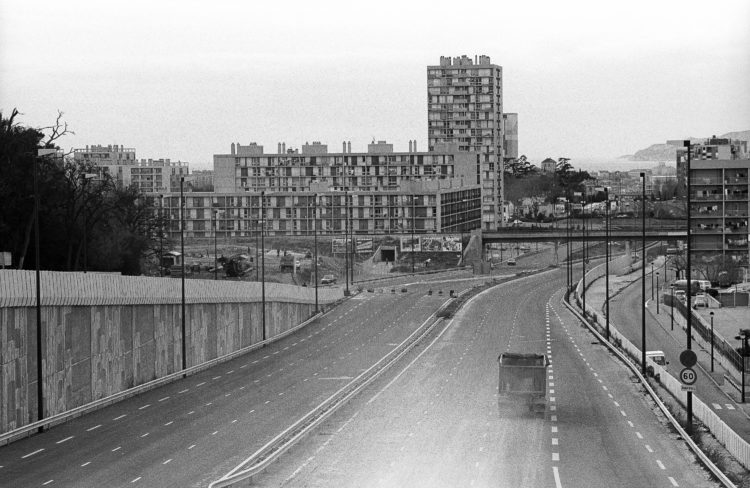

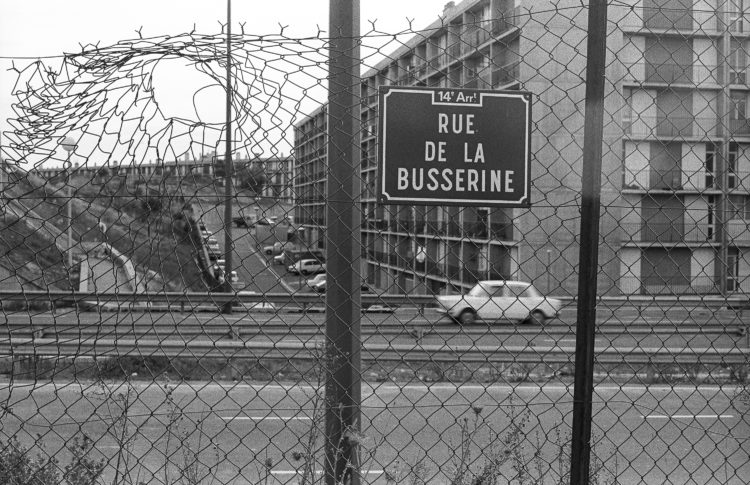

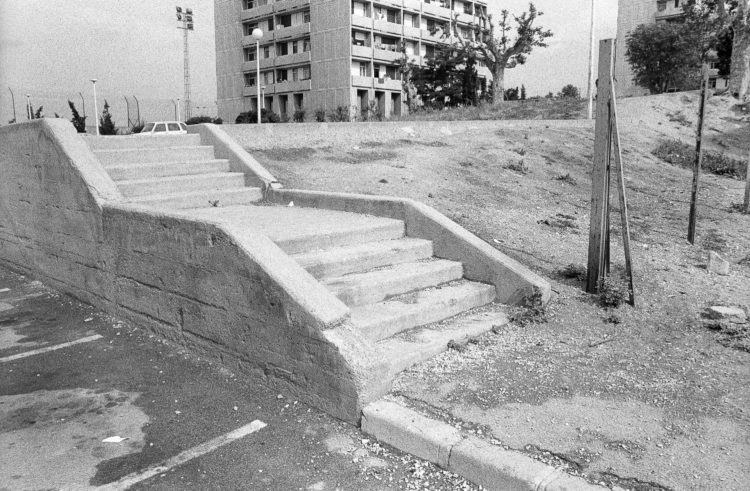

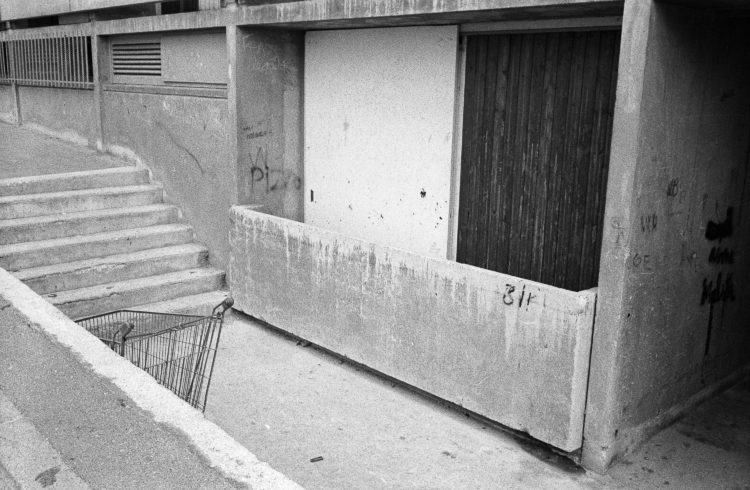

« Littoral Marseille » est une série qui documente, sous forme de puzzle, une étroite bande de terre : 20 km de long de l’Estaque à la plage du Prado, quelques dizaines de mètres de large, toujours au plus près de la mer. Mais la mer, à Marseille, n’est pas centrale ni touristique contrairement à ce qu’on aurait pu penser. Le centre, c’est le Vieux-Port et la Canebière, non pas le Chemin du littoral dissimulé sous une autoroute. Ainsi, au sud, la mer s’offre par la Corniche Kennedy et ses prolongements, mais il faut parfois prendre des ruelles et passer sous des portiques pour apercevoir des criques bleues et des maisons somptueuses. Au nord par contre, il faut traverser des ronds-points et des embranchements d’autoroute, longer le port gigantesque et absolument interdit : la mer, on ne la voit pas. Pourquoi un puzzle ? Au départ, je voulais être systématique et trouver les clés de cette ville étonnante. Et puis, ayant lu Flaubert, Stendhal et Cendrars reconnaître leur incompréhension, j’ai cessé de vouloir comprendre pour mieux me laisser happer. J’ai photographié Marseille avec cette phrase de Cendrars en tête : « Marseille est une ville selon mon cœur. (…) Ici tout a l’air d’avoir été relégué : la mer, derrière des collines désertiques, le port, au diable vauvert, si bien que l’on peut aimer jusqu’à ses laideurs : le moutonnement interminable de ses tristes maisons de rapport, ses ruelles enchevêtrées, les usines neuves et les raffineries, les palais à l’italienne des nouveaux riches (…) Tout semble perdu en ville et, réellement, tout cela n’a aucune espèce d’importance. » Cette incompréhension acceptée, je pouvais découvrir ce que finalement j’étais venue photographier : le lieu où mon père, en 1962, avait débarqué pour la première fois en France, celui qu’il avait immédiatement fui pour se réfugier à Paris laissant là toute sa famille, et où il retournait pourtant tous les ans pour vivre un été qui ressemblait à celui de l’Algérie. Mais, après ma naissance, il n’y a plus mis les pieds. Il ne m’y a jamais emmenée. Et Marseille a rejoint une longue kyrielle de secrets dans la boite de Pandore paternelle. Littoral Marseille est une série en forme de découverte, d’hommage et de mémoire reconstruite. Elise Llinarès

- Année•s : 2017-2018

- Commune•s : Marseille

- Commanditaire•s : Travail personnel

- © Élise Llinarès

Documentation :

Elise Llinarès_Littoral Marseille_Annexes_Inventaire (pdf)Élise Llinarès

Elise Llinarès a initialement une formation d’historienne, et a été professeure d’histoire et de géographie. Depuis plusieurs années, elle utilise la photographie et l’écriture pour mener une réflexion sur l’identité et la mémoire dans les villes du sud méditerranéen, à Tel Aviv-Jaffa, Marseille, autour de l’Étang de Berre. Ou à Paris. Son travail d’investigation est nourri de sa formation d’historienne et de sa collaboration avec Michel Peraldi, anthropologue directeur de recherche au CNRS. D’une sensibilité politique et littéraire proche des surréalistes et des situationnistes, elle subvertit le réel en mêlant portraits, récits et fictions pour servir son projet documentaire. Il en résulte des images à la douceur trompeuse, comme des mises en garde face à la société du spectacle.

Christophe Galatry

Arcelor

À propos de la série

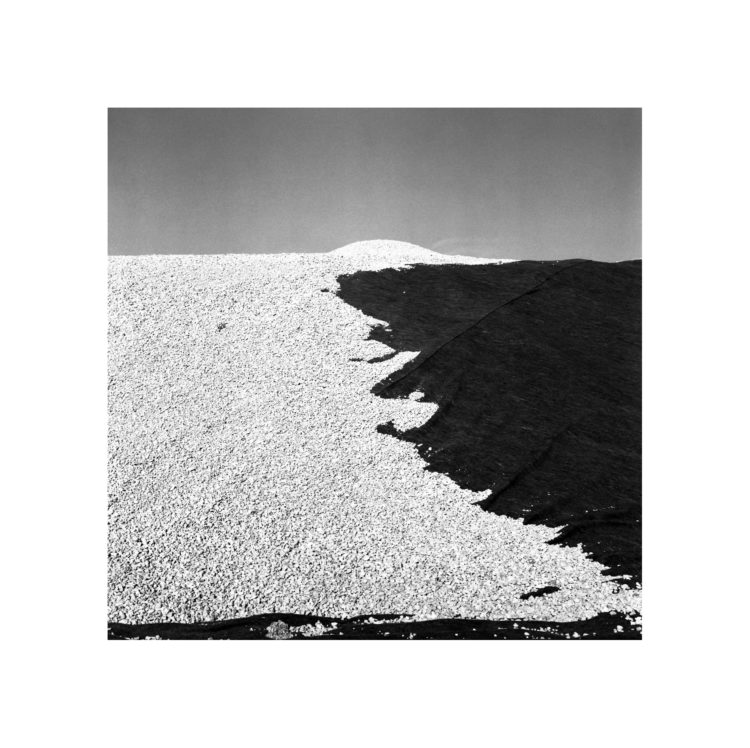

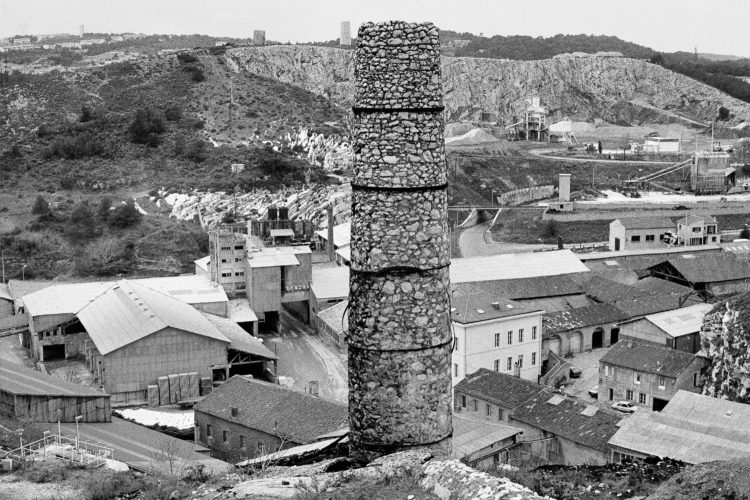

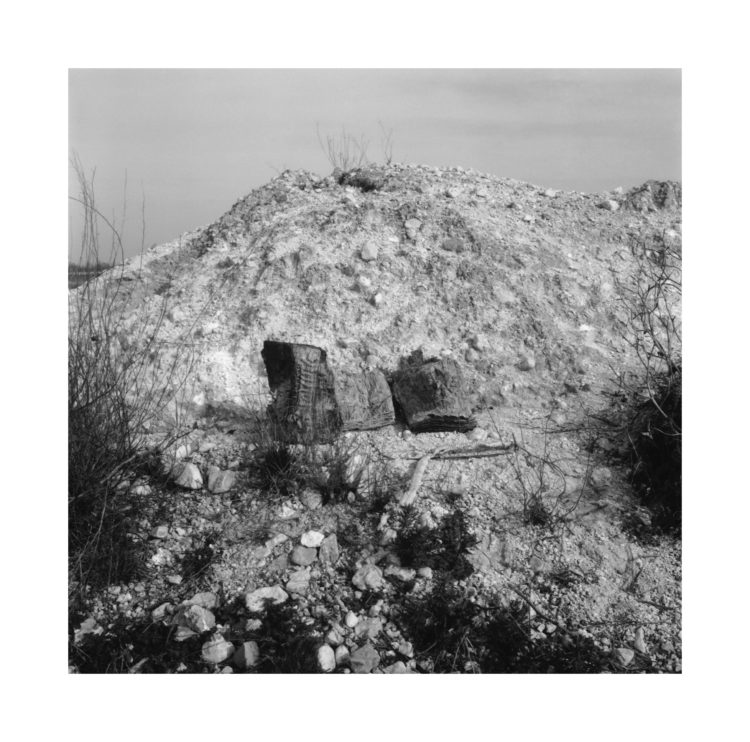

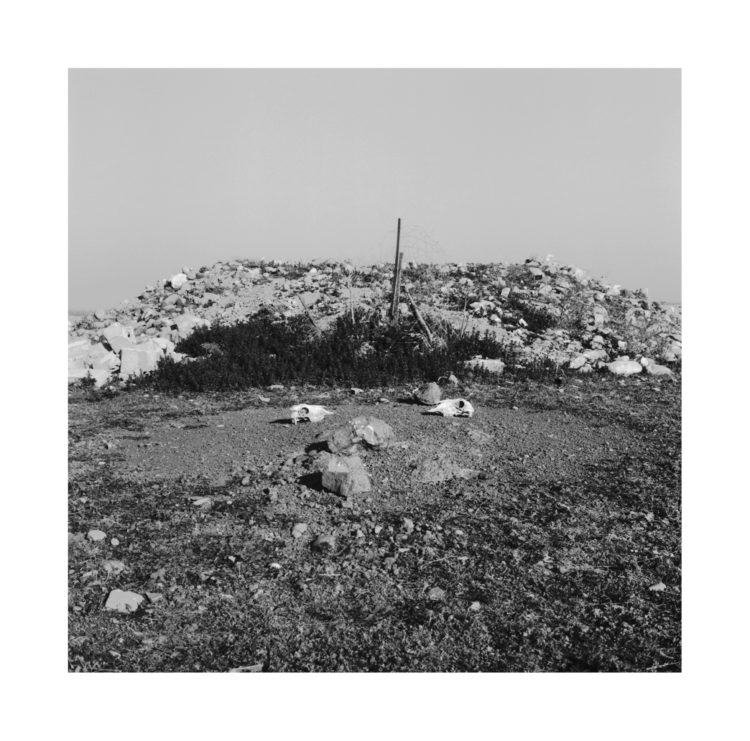

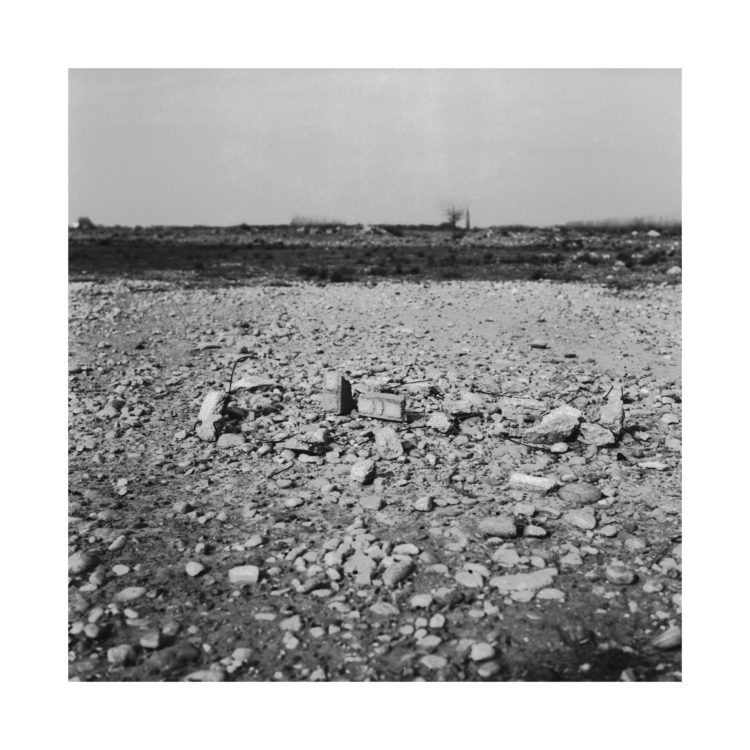

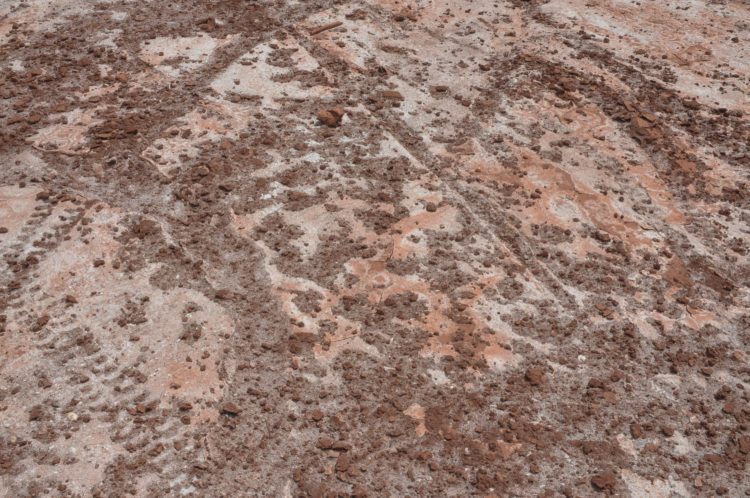

Série prise en en une saisie, durant une exploration autour des crassiers d’ArcelorMittal sur leur site de Fos-sur-Mer.

- Année•s : 2010

- Commune•s : Fos-sur-Mer

- Commanditaire•s : Travail personnel

- © Christophe Galatry / ADAGP Paris, 2020

Christophe Galatry

« Une approche sur la représentation photographique de territoires et la notion de paysages dans et autour de Marseille. Cette interprétation couvre différents spectres d’échelles, du plus intime et microscopique des points de vues au plus large et partagé par le plus grand nombre comme la représentation d’images satellites. A travers des lieux parfois très localisés, je questionne l’image photographique dans différentes situations spatiales, les matières et objets composants ces espaces ainsi que le statut de ceux-ci et leur forclusion par des barrières visuelles : le délaissé, l’oublie, l’abandon, mais aussi contraintes : oubli/révélation, semblable/différent, passage/infranchissement. » Christophe Galatry

Margret Hoppe

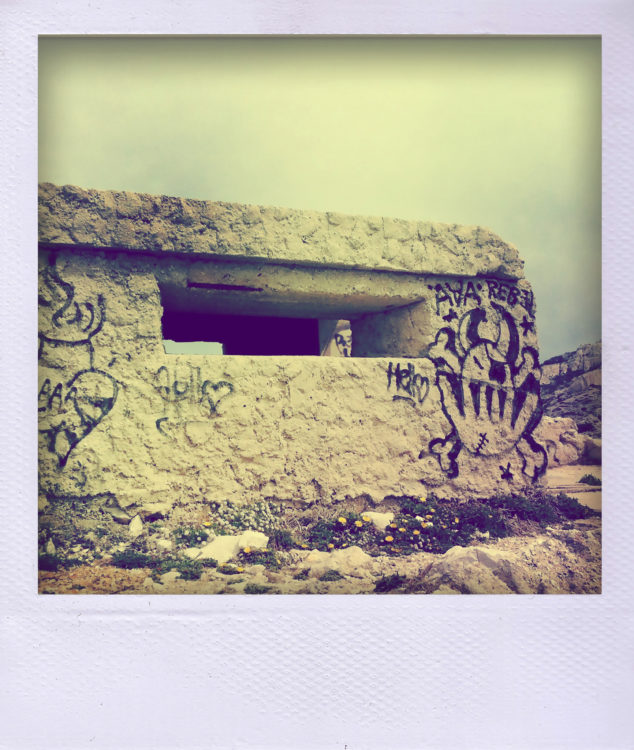

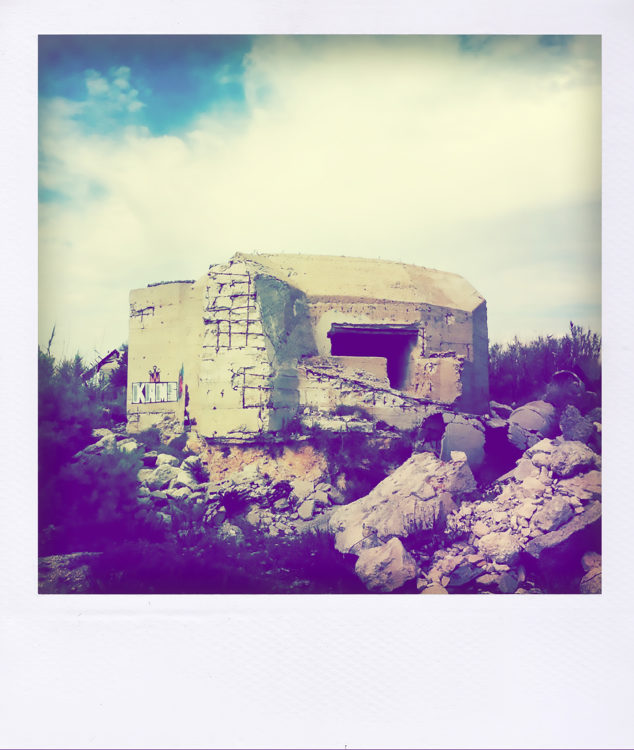

Südwall

À propos de la série

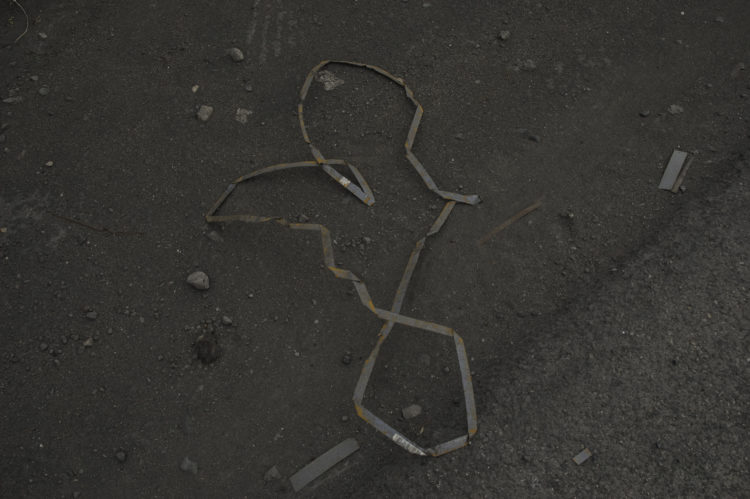

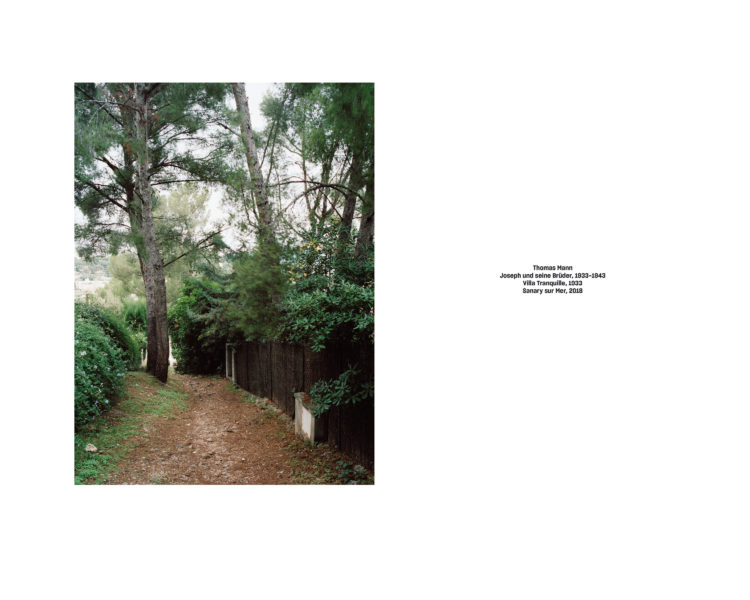

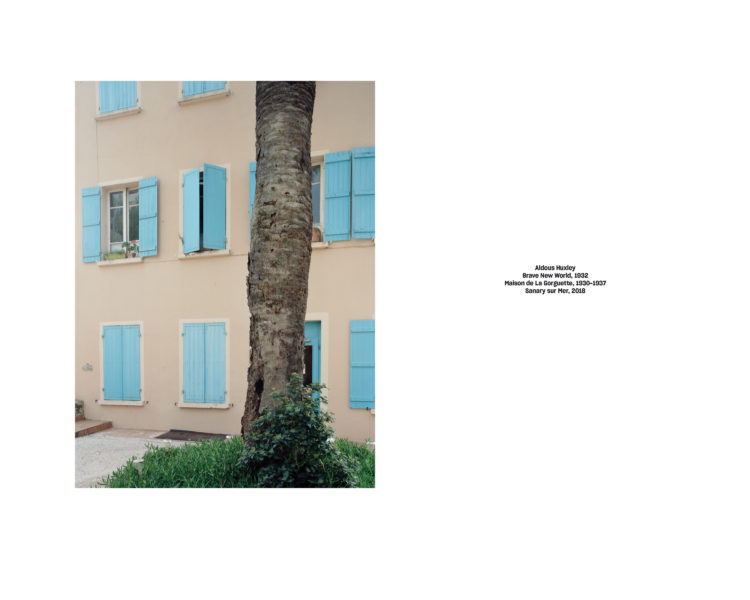

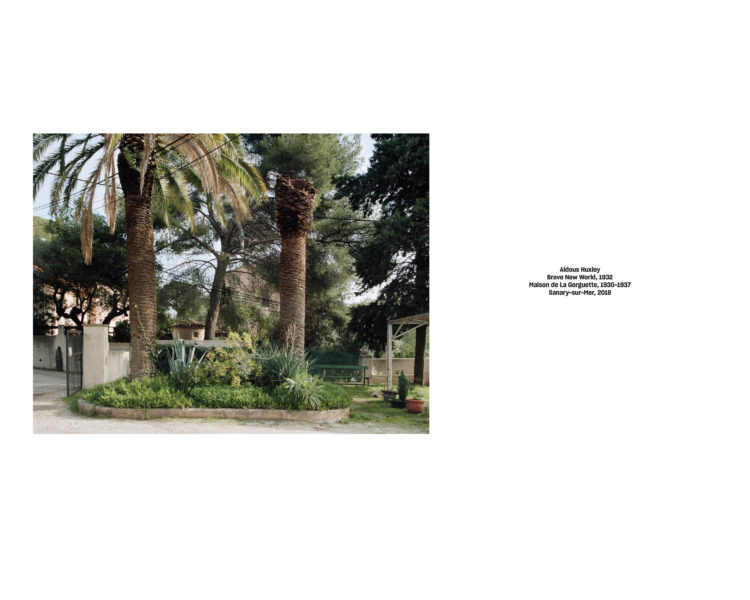

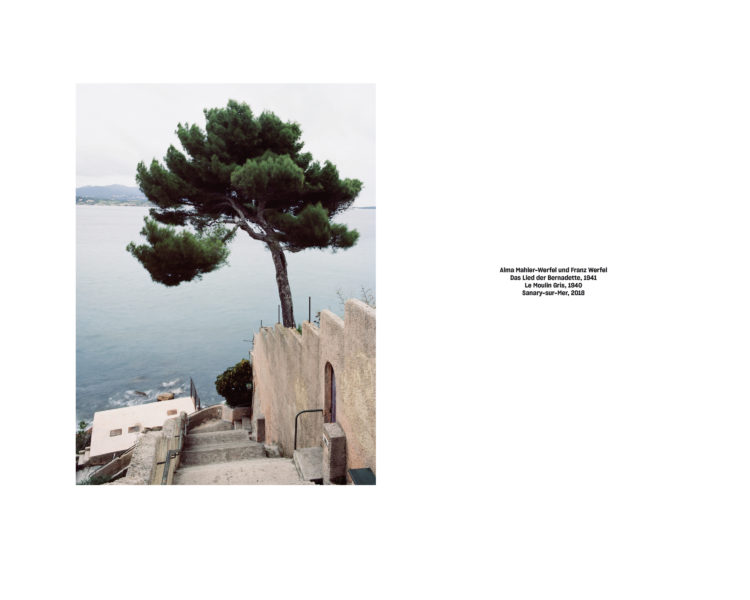

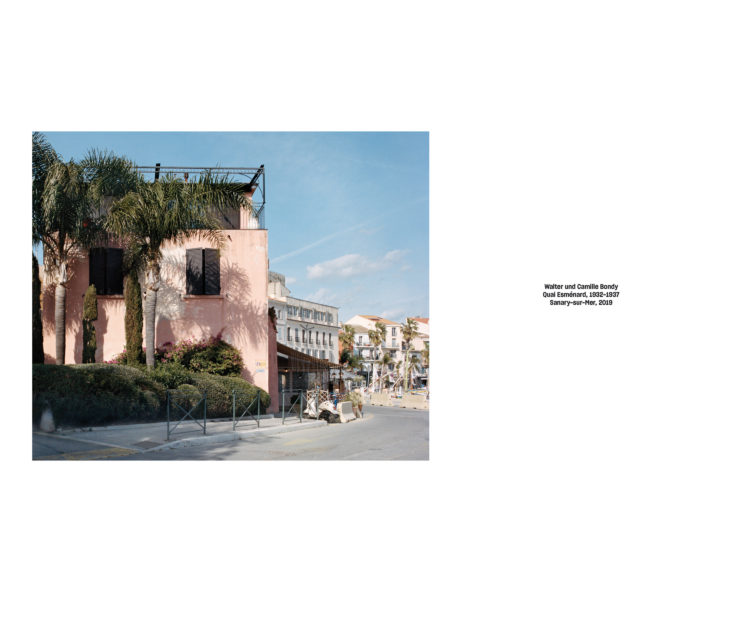

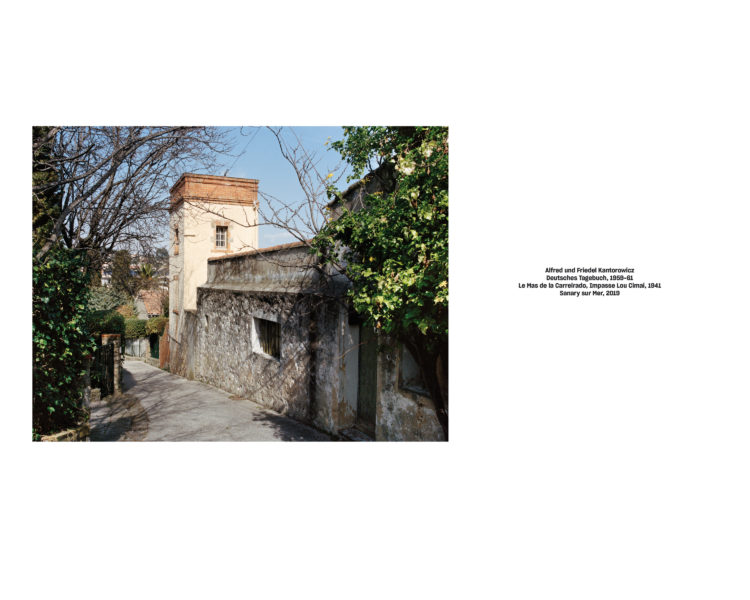

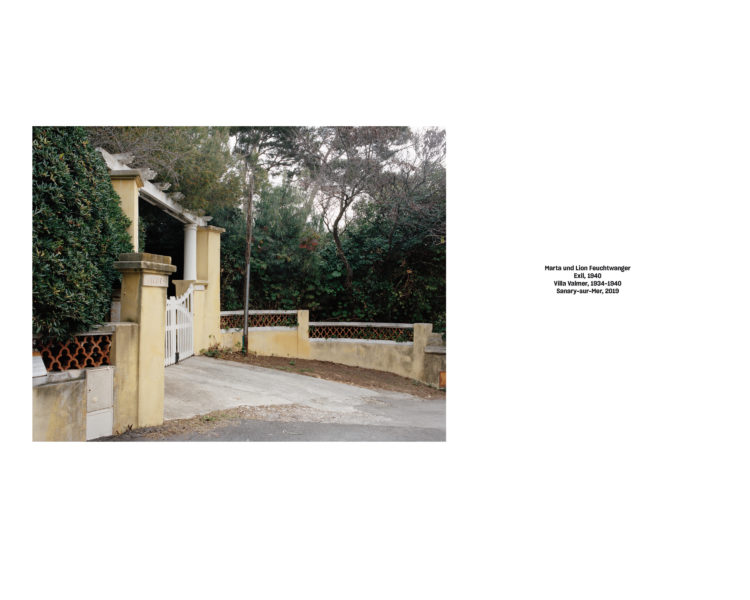

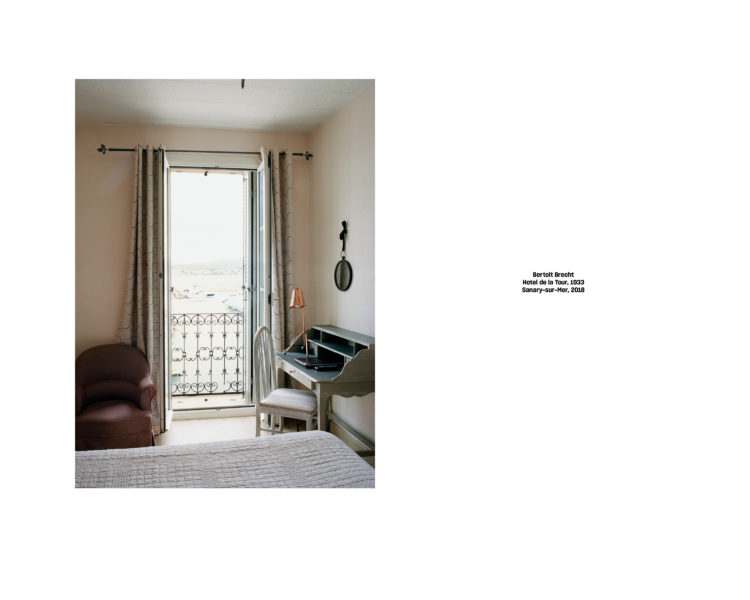

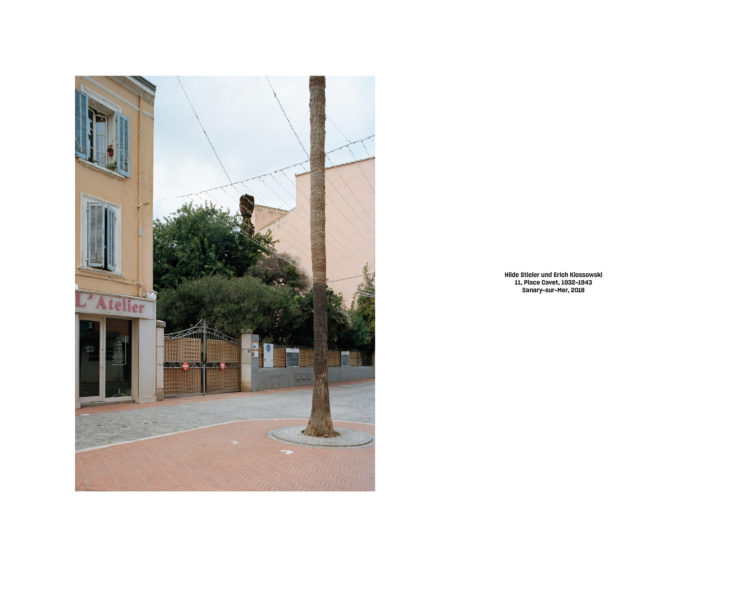

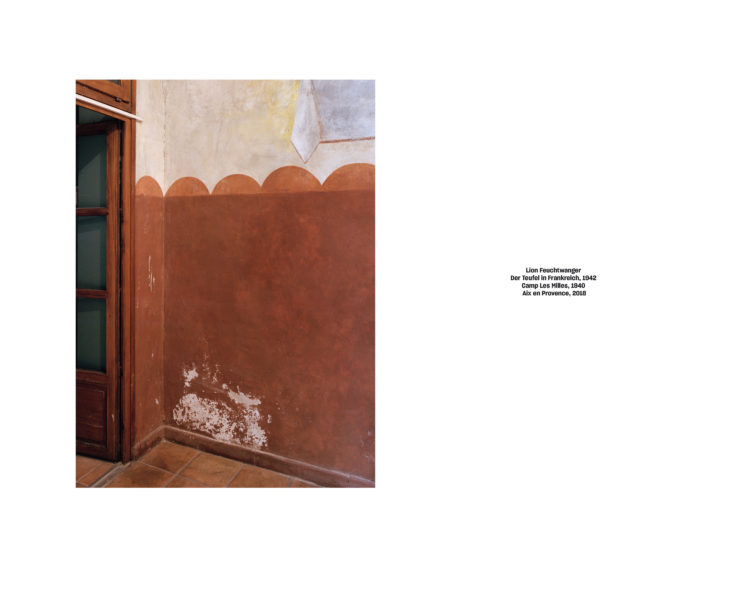

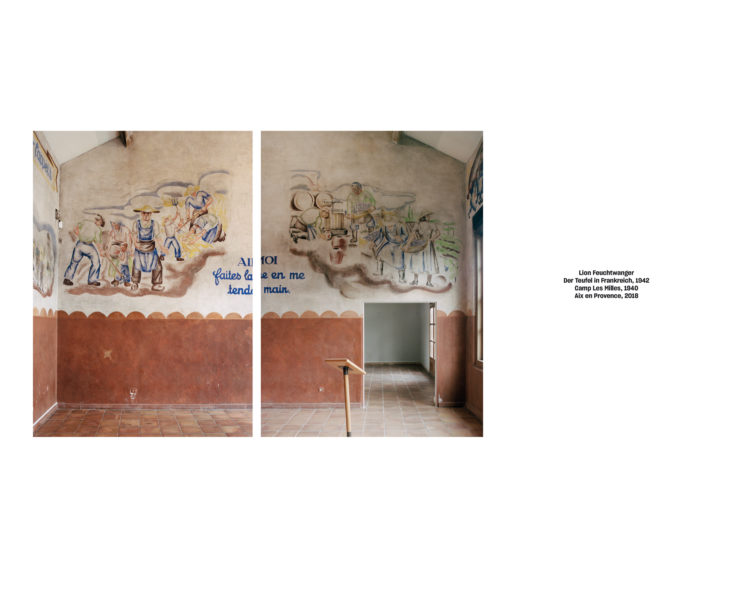

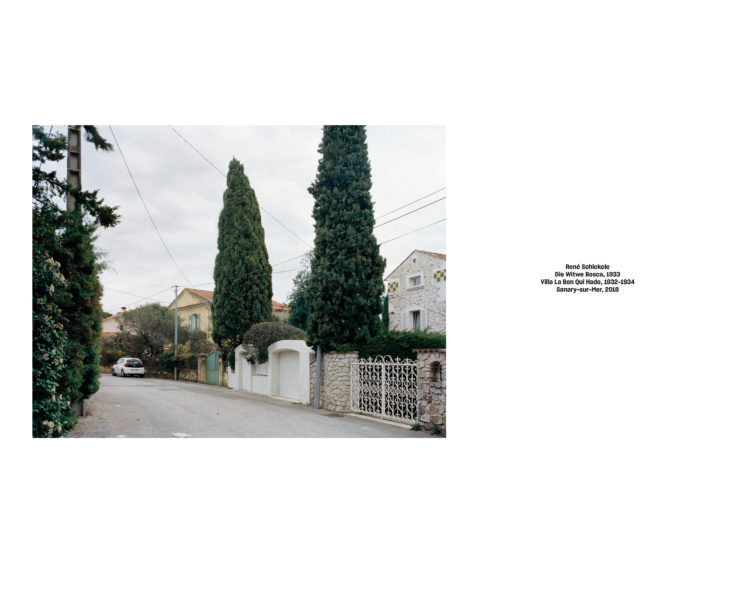

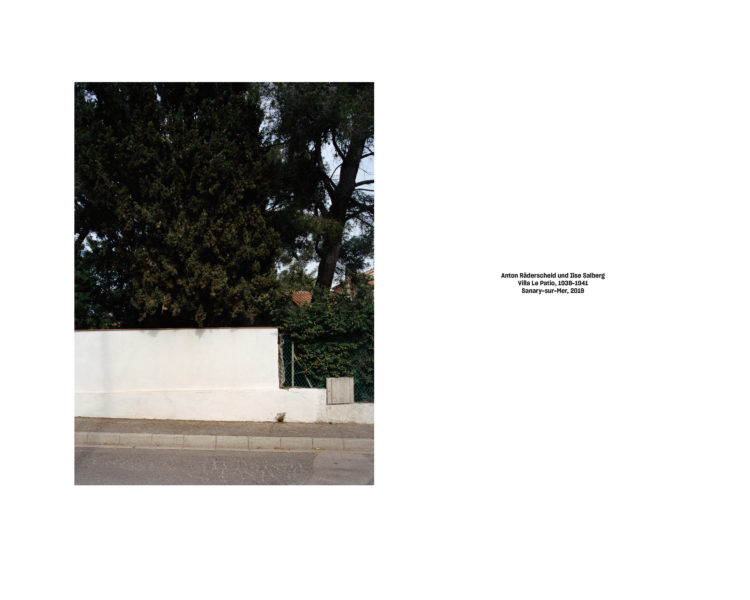

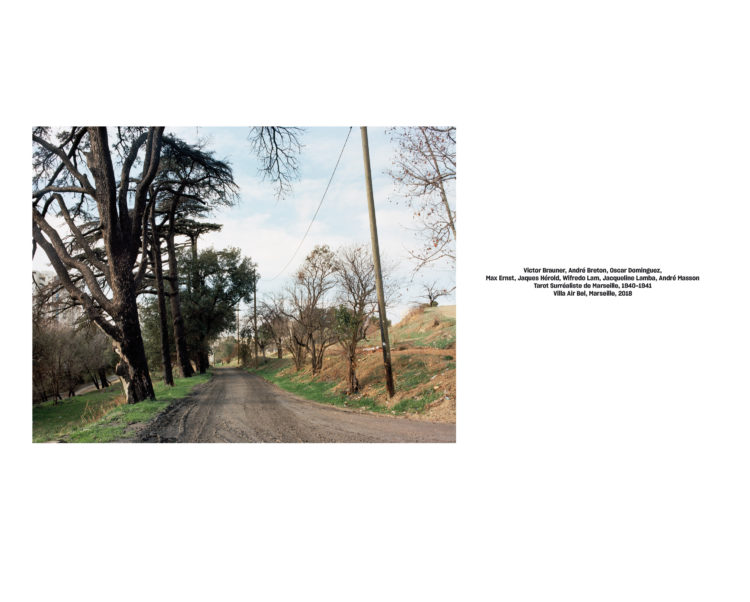

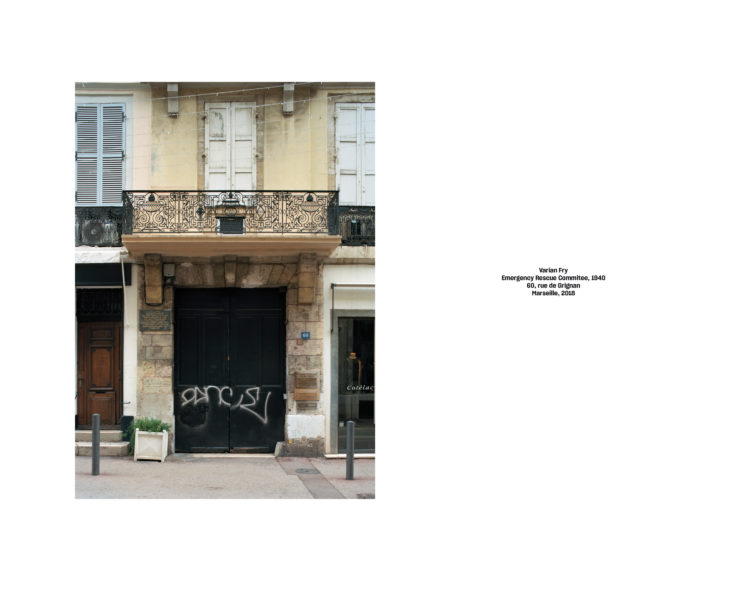

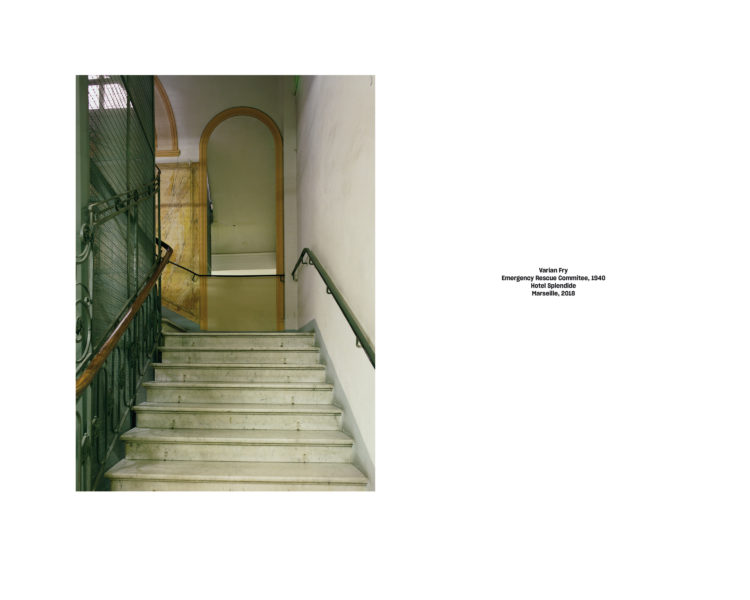

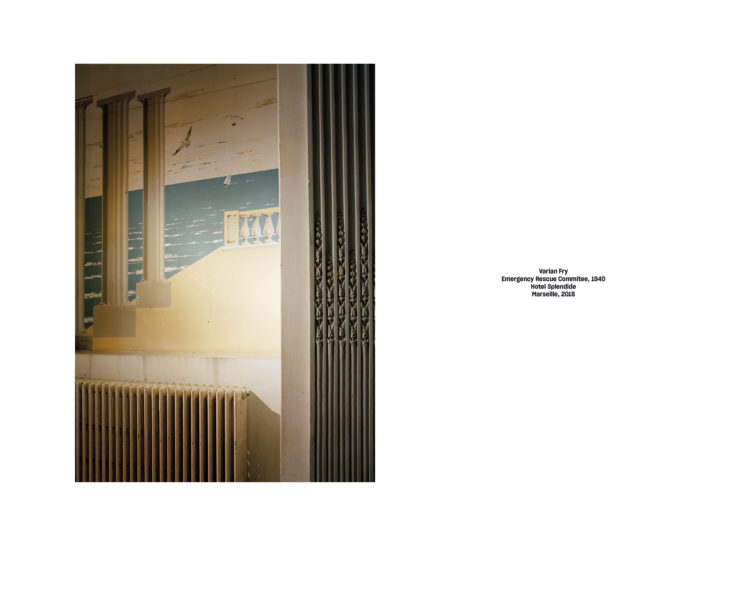

« La serie « Südwall » a été réalisée pendant une résidence d´artistes au Garage Photographie de Marseille avec le soutien du Goethe Institut Marseille. Je suis venu plusieurs fois à Marseille pour un séjour d’environ une semaine entre 2017 et 2019 afin de faire une recherche photographique sur les traces de l’histoire des allemands à Marseille. J´ai découvert des traces militaires dans le paysage des Calanques, sur l’île de Frioul et dans la ville de Marseille. Je n’étais pas au courant avant ma résidence, que les allemands ont construit des blockhaus à Marseille et que leur présence pendant la Seconde Guerre Mondiale avait été assez marquante. Puis je suis tombé sur l´histoire de l´américain Varian Fry, qui a sauvé la vie de plusieurs artistes et intellectuels allemands qui ont fuit les nazis. Entre autres, il y a eu Thomas Mann, Lyon Feuchtwanger, la famille Werfel ou Bertolt Brecht qui ont résidé dans des maisons à Sanary-Sur-Mer. J´ai photographié leurs maisons à Sanary-sur-mer et aussi au camp des Milles, à Aix-en-Provence, ou des résistants et des juifs étaient internés pendant la guerre. Les photos sont accompagnés de documents des Archives de la Ville de Marseille qui témoignent de l’occupation allemande et de la libération en 1945. » Margret Hoppe

- Année•s : 2017-2019

- Commune•s : Marseille, Sanary-Sur-Mer

- Commanditaire•s : Travail personnel

- © Margret Hoppe

Documentation :

Margret Hoppe_ Südwall_Annexes_Inventaire (pdf)Margret Hoppe

Née en 1981 à Greiz/Thuringe (Allemagne) Magret Hoppe est diplômé de l’Ecole des Beaux Arts de Leipzig en 2007, puis en 2004-2005 de l´Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts de Paris. Depuis 2007, elle travaille comme photographe indépendante et a participé à plusieurs résidences en France, en Bulgarie, au Canada et en Inde. En 2007, elle reçoit plusieurs prix, dont le Prix de la Photographie Documentaire de la Wüstenrot Stiftung, le Prix « gute aussichten – jeune photographie allemande », et le Prix de la Banque du Saxon pour l´Art en 2014). De 2017 à 2020, elle a été en résidence à Marseille au Garage Photographie, avec le soutien du Goethe Institut, pour le projet « Südwall ».

Thibaut Cuisset

Nulle part ailleurs, La Bouilladisse

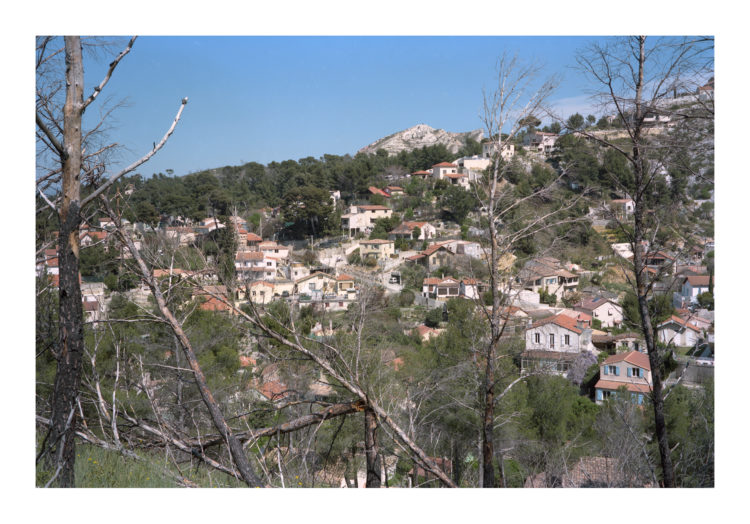

À propos de la série

« La commune de La Bouilladisse, au cœur de la Provence, est un grand territoire ouvert et habité essentiellement le long d’un axe de circulation et autour de petits hameaux périphériques. Elle possède de grands paysages préservés de grande qualité souvent méconnus.

La mission de la commune est de gérer ce patrimoine en conciliant protection de l’environnement et développement local. Dans le cadre du centenaire de sa constitution, elle a décidé de mettre en place une procédure de commande photographique. Le but principal est d’engager la collectivité dans la durée sur une politique de valorisation des différentes disciplines artistiques contemporaines et de les rendre accessibles au plus grand nombre.

Par cette commande photographique, elle veut également se doter d’un outil pour valoriser ses espaces qui montre la réalité d’un village, à savoir celle d’un territoire habité avec un environnement naturel et remarquable.

Le regard expert et extérieur d’un photographe permet de témoigner et de questionner ces espaces, sous une forme décalée, curieuse et contemporaine. Celui-ci interroge indirectement l’histoire de la commune, ses contradictions, sa géographie… Son travail offre un pré-diagnostic qui favorise les vues croisées sur la ville pour mieux se l’approprier et mieux la partager. Il devient également un formidable outil pour faire connaître notre village.

Le choix de Thibaut Cuisset s’est vite imposé à nous comme une évidence. Son travail s’attache aux grands paysages qu’il aborde de façon intimiste.

Ce fut d’abord une rencontre avec un homme généreux, patient et curieux. Il est venu chez nous à plusieurs reprises pour capter les différentes lumières et saisir la nature selon les saisons. Il a arpenté tous les chemins, gravi toutes nos collines. L’apparition des premières épreuves fut un enchantement. Face à ces images, on ne cherche pas à reconnaître un lieu, on le redécouvre, plus dense, plus riche, plus profond. Les traces de la présence humaine sont souvent présentes mais toujours sous l’autorité de la nature. Cette nature va bien au-delà du territoire de la commune. De la Sainte-Victoire à la Sainte-Baume, les vallons et collines se succèdent pour mieux nous envelopper, mieux nous protéger. Le parcours que nous propose Thibaut Cuisset est composé de morceaux choisis par lui, sans contrainte de notre part. Il ne s’entend pas comme un inventaire exhaustif mais tout simplement comme une succession de tableaux où le territoire se révèle dans sa profondeur, sa singularité et sa vérité. »

André Jullien, Maire de la Bouilladisse – Extrait de l’ouvrage Nulle part ailleurs, La Bouilladisse, CUISSET Thibaut, BAILLY Jean-Christophe, Ed. Images en manœuvres.

- Année•s : 2010

- Commune•s : La Bouilladisse

- Commanditaire•s : Ville de La Bouilladisse

- © Thibaut Cuisset / Adagp, Paris, 2020.

Thibaut Cuisset

Né en 1958 à Maubeuge, décédé en 2017 à Paris.

Ancien pensionnaire de la Villa Médicis à Rome(1992-1993) et de la villa Kujoyama à Kyoto (1997), Thibaut Cuisset s’est consacré, depuis les années 80, à la photographie de paysage à travers le monde, de la Namibie au Japon, en passant par le Venezuela, la Syrie et la France (Corse, Bretagne, Val de Loire, Normandie, Hérault…).

Thibaut Cuisset est le lauréat du prix de photographie 2009 de l’Académie des Beaux-Arts pour son projet sur la campagne française.

Son travail a notamment été montré en 2017 lors de l’importante exposition ‘Paysage français : une aventure photographique (1984-2017)’ réunissant une centaine de photographes iconiques à la Bibliothèque nationale de France, et lors du festival Images Singulières de Sète ; en 2014 à l’Hôtel Fontfreyde – Centre Photographique à Clermont-Ferrand ; ou encore à Arles en 2013. En 2015, il fut lauréat du Prix Résidence pour la Photographie de la Fondation des Treilles.

Son œuvre, d’une très grande richesse, a été l’objet de nombreuses acquisitions dans des collections privées et publiques telles que le Musée National d’Art Moderne du Centre Georges Pompidou, la Maison Européenne de la Photographie, la Société Générale ou le Musée Carnavalet à Paris.

« Le travail photographique de Thibaut Cuisset se déploie par campagnes successives et, à chaque fois, un pays différent fait l’objet de la série. Dans ces campagnes généralement assez longues où le repérage se dilue peu à peu dans la prise, aucune place n’est laissée à l’improvisation ou à l’accidentel et d’autant moins que nous sommes avec elles aux antipodes du reportage : un pays n’est pas le terrain d’une actualité qu’il faudrait couvrir, ni celui d’un réseau d’indices qu’il faudrait capter, mais un ensemble de paysages où le type se révèle lentement, à travers des scènes fixes qui sont comme autant de cachettes. La Turquie, l’Australie, l’Italie, la Suisse, l’Islande, les pays de Loire, et j’en oublie, ont été ainsi visités et prospectés. » Extrait de « L’étendue de l’instant » par Jean-Christophe Bailly

Sabine Massenet

Pentagone

À propos de la série

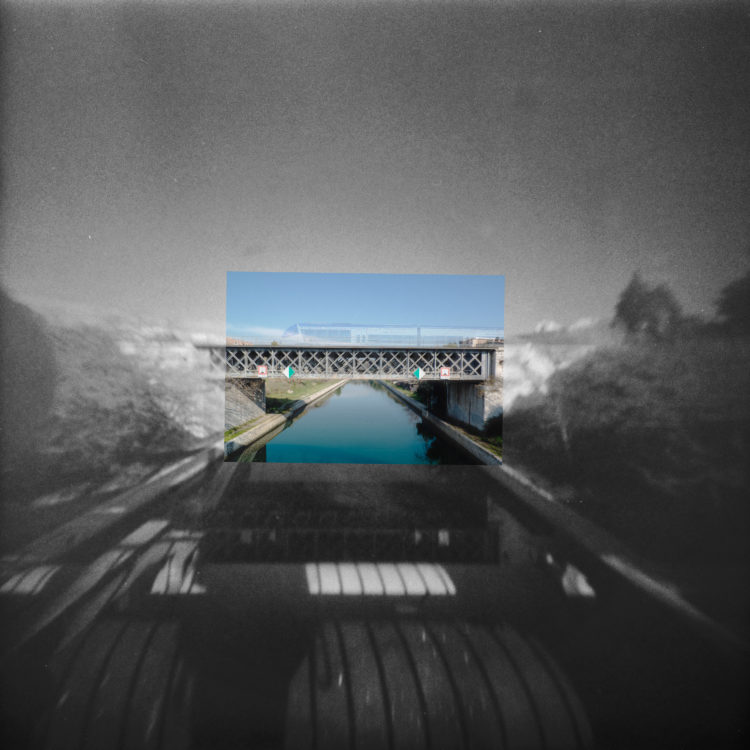

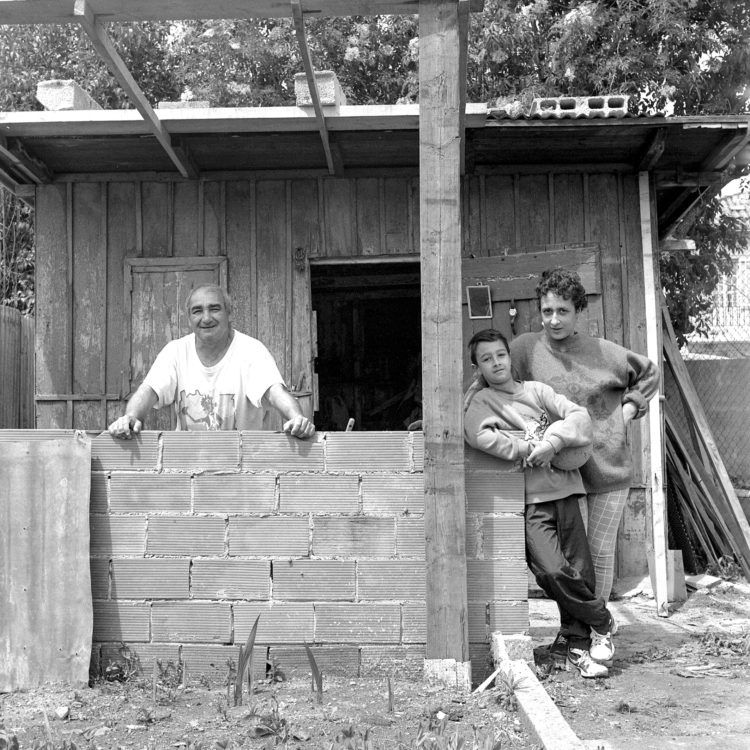

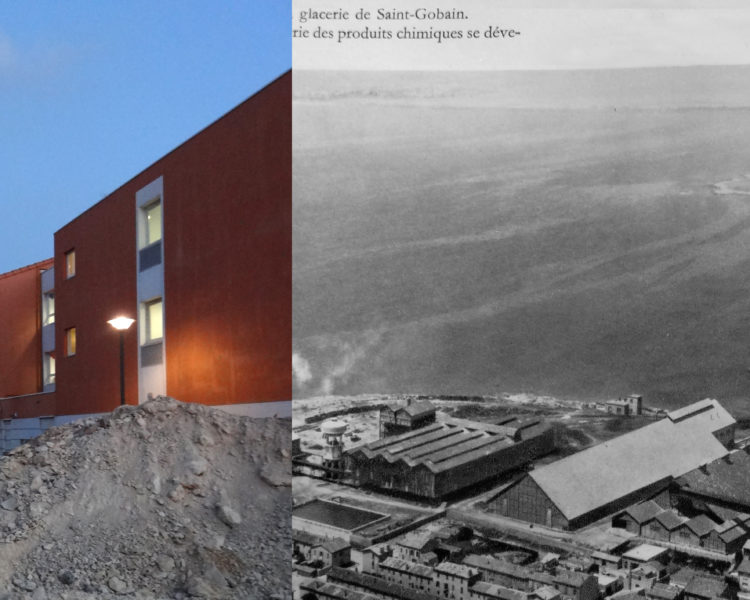

« En 2012, au cours d’ une promenade de reconnaissance pour la préparation du GR13 avec PCPI, je découvre la petite ville de Port-de-Bouc. La passe, le canal d’Arles à Bouc, l’ambiance du café où nous nous arrêtons me séduisent immédiatement. Je décide d’y retourner et Christophe Galatry avec son association PCPI me propose une résidence en lien avec le Centre d’art Fernand Léger. L’idée est de réaliser une vidéo, sur les habitants et le lien qu’ils entretiennent avec leur ville. Je suis hébergée au Centre d’art pendant quinze jours. Je prends très vite conscience qu’il me faudrait plus d’une année de travail pour réaliser un film : je ne peux effleurer ce lieu, n’en donner qu’un aperçu rapide. Je décide de réaliser des photos et des enregistrements que je présenterai ensemble en installation, les retranscriptions du matériel sonore constituant une sorte de photographie de la parole dans l’exposition. Je fais de multiples rencontres au cours de mes déambulations à pied dans la ville et décide de focaliser mon attention sur quelques « personnages » qui constituent la mémoire vivante de la ville. Port-de-Bouc est une ville « moderne » et ceux qui l’ont vu naître vont disparaître. Michel, Denys, Mohammed, Esteban, Régine, Michel, Daniel… vont me guider dans cette découverte. Je prends conscience au cours de mes promenades de l’extraordinaire complexité structurelle de la ville modelée par l’industrie. C’est elle qui a dessiné, creusé les espaces vierges, pour ouvrir de grandes artères (route, canal, voies de chemins de fer), construire une jetée, des usines aujourd’hui disparues. Dans les espaces intermédiaires laissés vacants, se sont installées, par vagues successives des populations étrangères : grecques, maltaises, espagnoles, italiennes, gitanes, arméniennes, nord-africaines, vietnamiennes. Les nouveaux arrivants, embauchés dans les usines chimiques et au chantier naval, occupent dans un premier temps des baraquements qui seront remplacés petit à petit par des immeubles ou maisons en dur. Ils vont former la très jeune et métissée population de Port-de-Bouc. Dans ce patchwork de quartiers très hétéroclites, affleurent les traces de cultures diverses qui s’expriment dans l’habitat avec naïveté, discrétion, parfois humour. La série photographique que j’ai construite tente de retracer cette histoire. Je juxtapose dans certains clichés mes photographies avec des images du passé que je découvre chez Esteban, collectionneur de cartes postales anciennes et qui a recueilli et classé la totalité des clichés et négatifs du photographe de la ville disparu dans les années 70. Des fragments des entretiens retranscrits et tirés sur papiers photo sont présentés sur des cartels sous les images. Ils soulignent avec humour, parfois gravité des événements ou anecdotes vécues par ceux dont j’ai parfois photographié les lieux de vie souvent situés sur des lieux symboliques de la ville.Trois des protagonistes, pour certains aux très fortes personnalités et très engagés politiquement (on appelait autrefois Port-de-Bouc le Petit Moscou), sont aujourd’hui disparus. Je leur dédie ce travail. » Sabine Massenet

- Année•s : 2014

- Commune•s : Port-de-Bouc

- Commanditaire•s : Centre d'Arts Plastiques Fernand Léger, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur

- © Sabine Massenet

Documentation :

Sabine Massenet_Pentagone_Annexes_Inventaire (pdf)Sabine Massenet

Sabine Massenet est vidéaste. Elle vit et travaille à Paris. En 1997, après avoir travaillé différents médiums (terre, plâtre, photo) pour créer des installations auxquelles elle associait parfois des éléments narratifs, Sabine Massenet décide de se consacrer uniquement à la vidéo. Elle explore le portrait avec une ouverture sur le langage et sur la résonance des images dans la mémoire collective ou privée. Elle pratique également le recyclage d’images télévisuelles ou de cinéma, qu’elle remonte en se jouant des codes visuels propres à ces deux médiums. Elle obtient la bourse d’aide à l’art numérique de la SCAM 2003 pour 361° de bonheur, co-édition Incidences / Vidéochroniques. Elle crée aussi des vidéos de commande : pour le théâtre, pour la Maison Rimbaud à Charleville Mézières en 2005, pour la série « Image d’une œuvre » de l’IRCAM en 2019. Ses vidéos sont présentées régulièrement dans des festivals français et étrangers, centres d’art, musées. Des séances monographiques lui ont été consacrées en 2004 à la Cinémathèque Française, en 2005 au festival Némo et au Jeu de Paume, en 2009 au festival des Scénaristes à Bourges. Sa vidéo « Transports amoureux » est éditée dans le n°1 de la collection TALENTS. Elle réalise des séries photographiques tirées d’images de ses vidéos (« Tango », « Un peu plus loin le paradis », « Brûler la mer », « Fire », « J’entends rien »), ou des images réalisées sur le terrain (« Pentagone », « Lire la ville » et tout récemment « Covimmersive »). « Je ne me souviens plus », « Transport amoureux », « Last dance » et « Image trouvée » ont été acquises par le Fond d’Art Contemporain du Conseil Général de Seine-Saint-Denis. Le prix de l’œuvre d’art numérique de la SCAM lui est décerné en 2013, pour l’installation « Image trouvée ». « I am a seaman », film réalisé en 2016, a obtenu la bourse Brouillon d’un rêve de la SCAM et le soutien du G.R.E.C. Professeur d’arts visuels de la Ville de Paris, elle a enseigné auprès d’enfants dans des écoles élémentaires puis a travaillé dans les services éducatifs du Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, Musée Zadkine et Bourdelle. Elle anime des ateliers vidéos pour Le Bal, la Terrasse, l’école du paysage de Blois…Elle crée en 2002 avec Christian et Véronique Barani l’association de diffusion de vidéos d’artistes est-ce une bonne nouvelle à laquelle elle participe jusqu’en 2007. Ses vidéos sont distribuées par Heure Exquise.

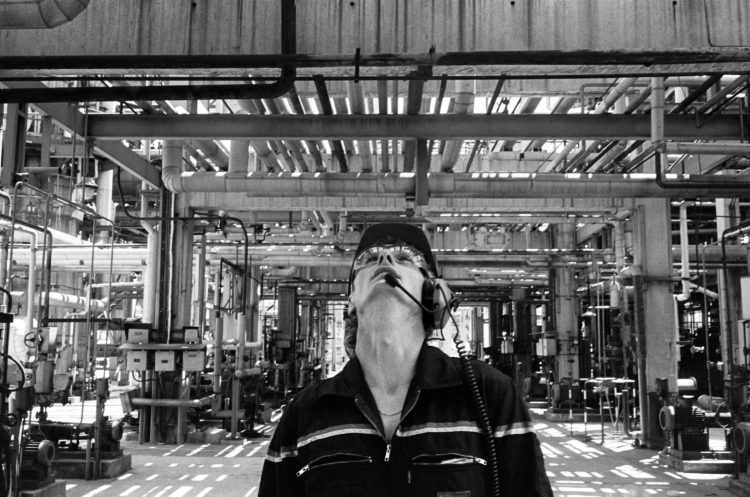

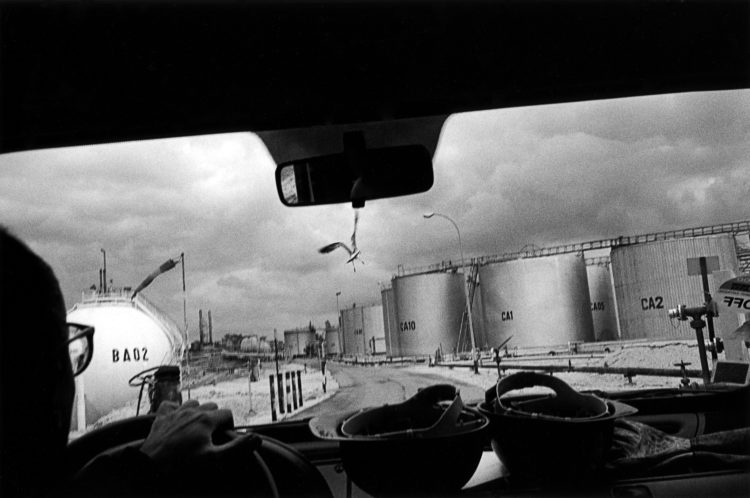

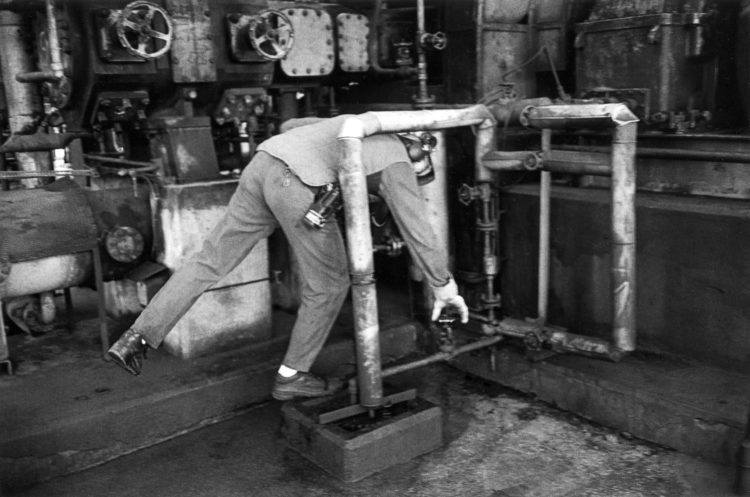

Lewis Baltz

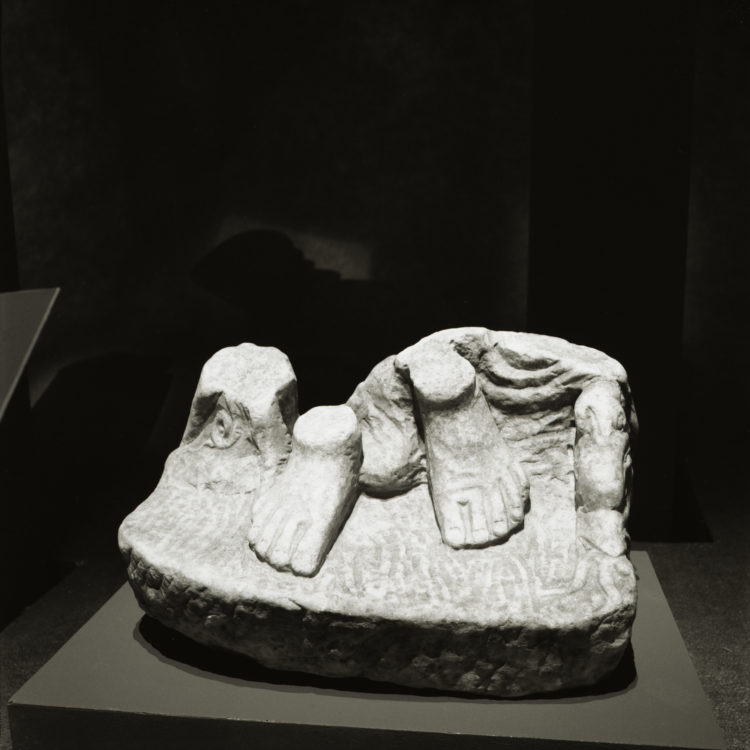

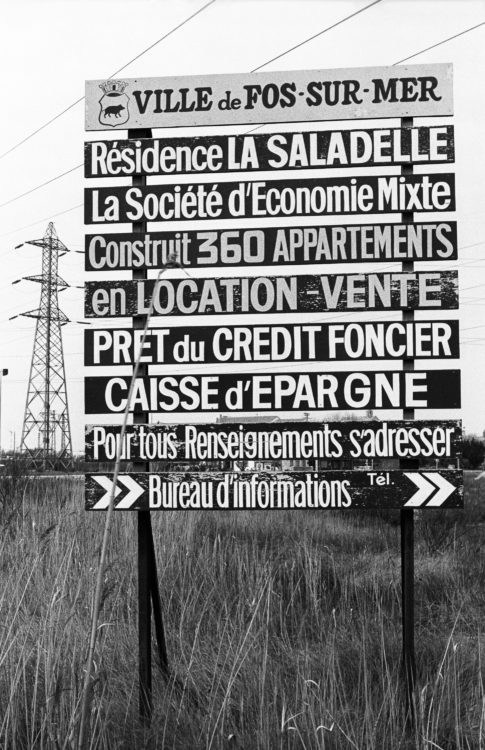

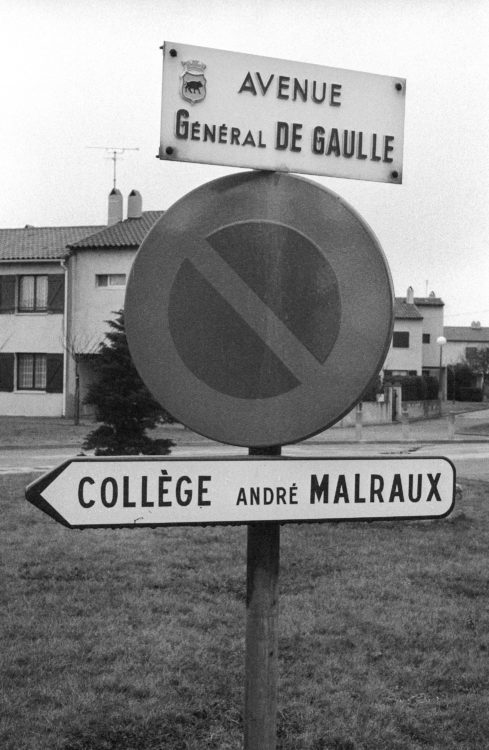

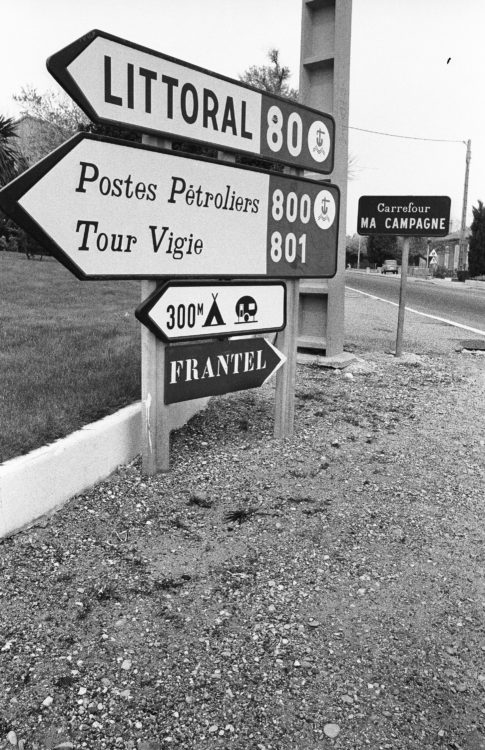

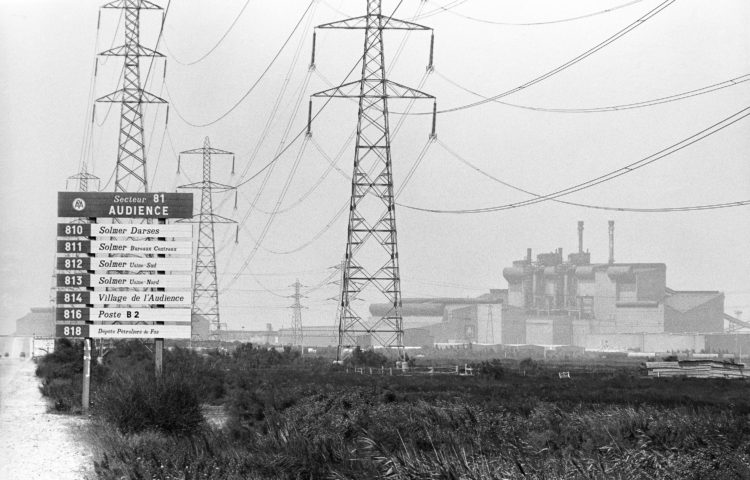

Fos-sur-Mer, secteur 80

À propos de la série

« Fos-sur-Mer, secteur 80 » était une commande du gouvernement français impliquant plusieurs artistes photographes.

Le sujet était un vieux port remontant à l’époque romaine, dont la ville était devenue au début du 20ième siècle une zone franche industrielle. A la fin des années 1970, l’industrie a commencé à se délocaliser hors d’Europe de l’Ouest, ce qui a amené le port à traverser une période difficile. L’objet de cette commande du gouvernement français était un effort visant à donner un souffle nouveau à la communauté avec une perspective fraiche et moderne centrée sur la réutilisation du terrain.

- Année•s : 1985

- Commune•s : Fos-sur-Mer

- Commanditaire•s : Mission photographique de la DATAR

- © Lewis Baltz / Mission photographique de la DATAR. Courtesy : Gallery Luisotti

Lewis Baltz

L’œuvre révolutionnaire de Lewis Baltz a été reconnue dès 1975 quand l’artiste a participé à « New Topographics », nouvelles topographies, une exposition phare qui fut un élément essentiel dans la création d’un changement de paradigme dans l’histoire de la photographie. Décrit comme un« critical enlightener » ou comme une personne qui apporte un éclairage capital, Baltz se démarque au début de sa carrière pour avoir élaboré des séries d’exquis clichés en noir et blanc qui incitent à la réflexion à cause de leur esthétique minimaliste combinée à une fervente approche conceptuelle. De 1967 à 1989, il a produit 11 séries de travaux comprenant « The Tract houses », les maisons du lotissement (1971), et « les Nouveaux parcs industriels », près d’Irvine en Californie (1974), qui sont des œuvres de précurseur destinées à attirer l’attention sur les marges négligées de notre société de consommation.

Dans « Sites de la technologie » (1989-91) Baltz montre les mondes dystopiques où a lieu la recherche technique dans des sociétés comme Toshiba ou Mitsubishi, en évoquant sur la pellicule le pouvoir invisible que les machines détiennent sur l’homme. Bien que son travail soit souvent aligné sur le cinéma, cela apparait de la manière la plus évidente dans les installations couleur à grande échelle avec bande sonore – La ronde de nuit (1992), Corps Dociles (1995), et La Politique des Bactéries(1995) – où il expose les environnements fabriqués des cybermondes et leur impact sur l’écologie et la société.

L’œuvre de Baltz a été exposée dans plus de 50 expositions individuelles dans des endroits comme la Leo Castelli Gallery, la Corcoran Gallery of Art, le Victoria and Albert Museum, le San Francisco Museum of Modern Art, PS1, New York, LACMA, le Tokyo Institute of Polytechnics, et l’Albertina. Ses oeuvres se trouvent dans les collections du MOMA de New York, du Whitney Museum of American Art de New York, du Tate Modern de Londres et du Museum of Contemporary Art de Los Angeles, parmi beaucoup d’autres.

Baltz était boursier de la Fondation Nationale pour les Arts en 1973 et 1976. Il a reçu une bourse Guggenheim en 1977 et une bourse bicentenaire UK/USA en 1980.

Philippe Piron

Repérage GR2013 : Lançon-Provence – Berre l’Étang

À propos de la série

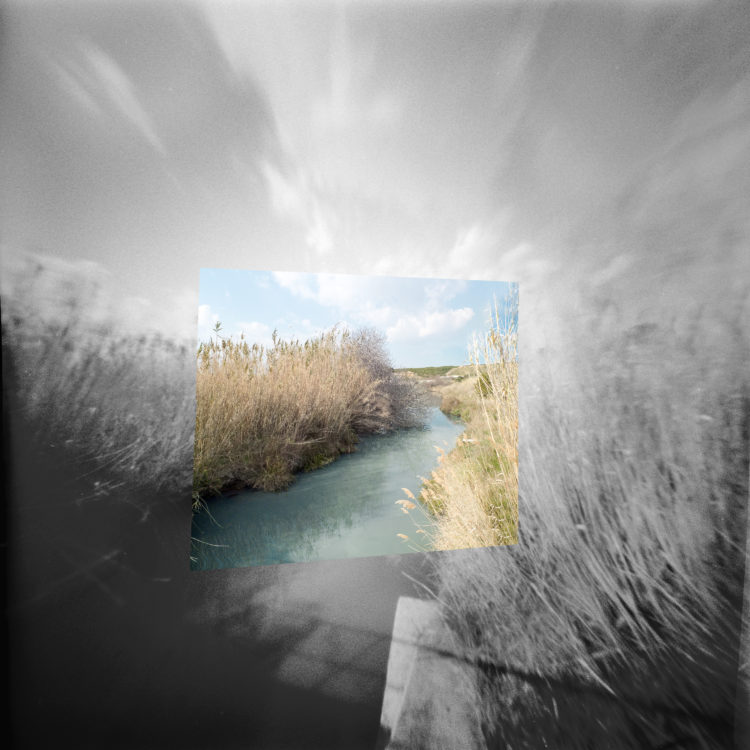

Cette série comme toutes celles réalisées lors des parcours de repérage du GR2013, servait à documenter le GR2013, enregistrer la succession des paysages traversés.

- Année•s : 2011

- Commune•s : Berre-L'Étang, Lançon-Provence

- Commanditaire•s : Travail personnel

- © Philippe Piron

Philippe Piron

Philippe Piron a d’abord travaillé sur des projets d’analyse et de gestion des paysages ruraux au sein de différents organismes (CAUE, Conseil général…). Cette première approche technique du paysage sera complétée par une formation en photographie dirigée par Serge Gal à l’école Image Ouverte (Gard).

Après s’être établi à Marseille, il réalise des commandes pour des architectes et des institutions (CAUE13, DRAC PACA, Euroméditerranée…). Il développe également des projets personnels et participe notamment à de nombreuses marches collectives qu’il documente photographiquement en réalisant des carnets. En 2013, au côté d’artistes marcheurs, il participe à la création du GR2013, sentier de grande randonnée périurbain. Il s’installe à Nantes en 2012. Il est né en 1974 dans le Maine et Loire.

Karine Maussière

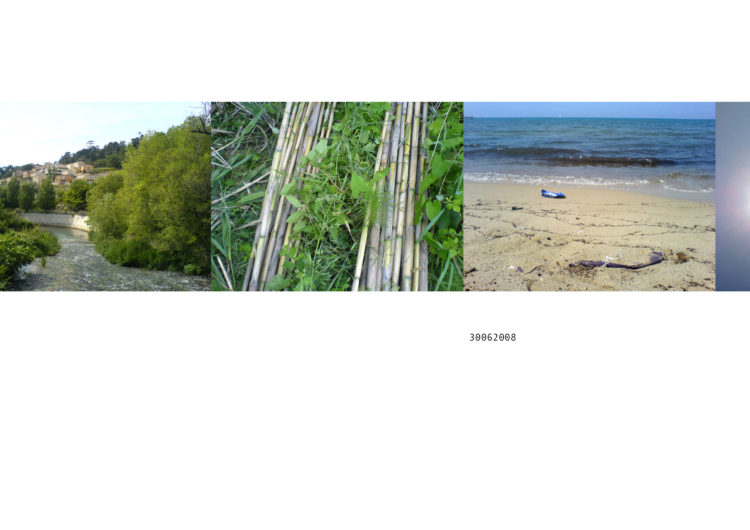

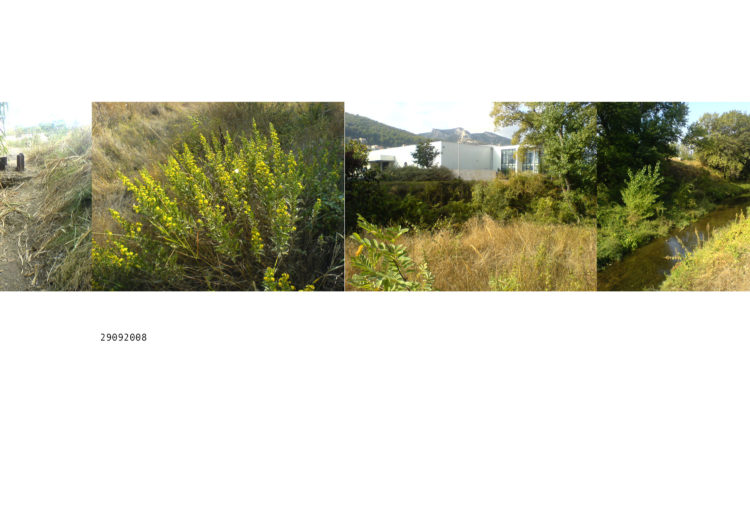

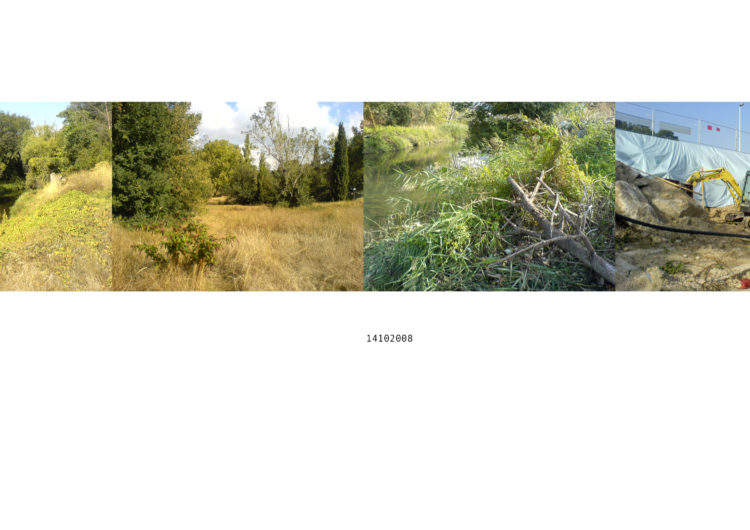

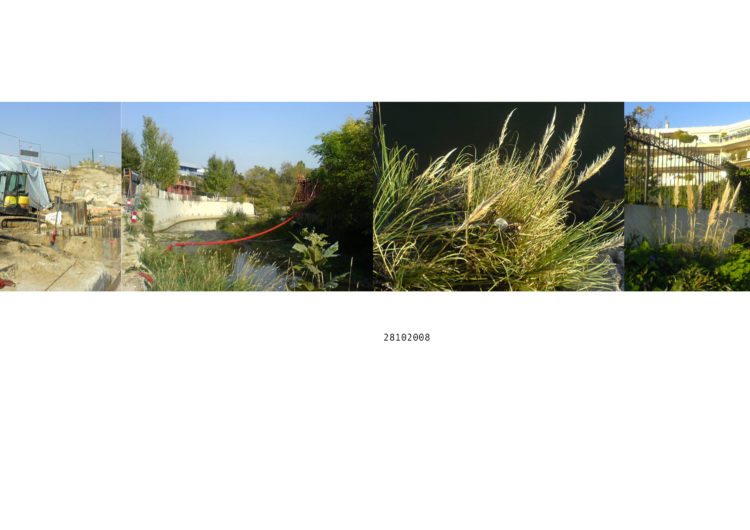

L’Huveaune et tiers paysages

À propos de la série

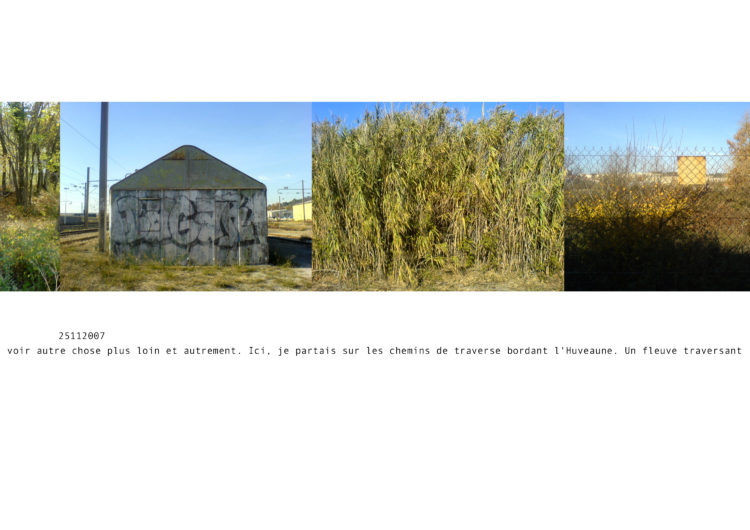

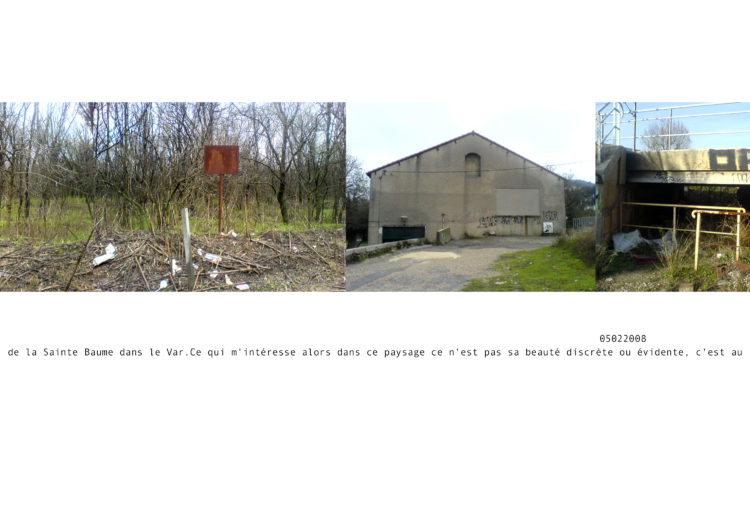

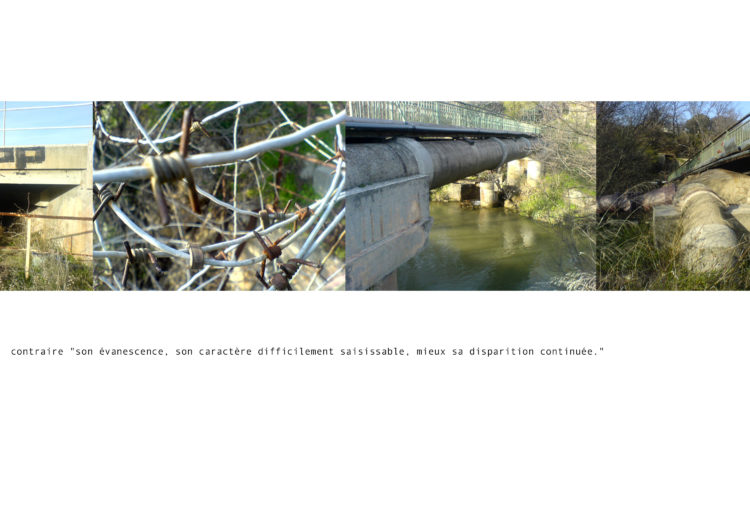

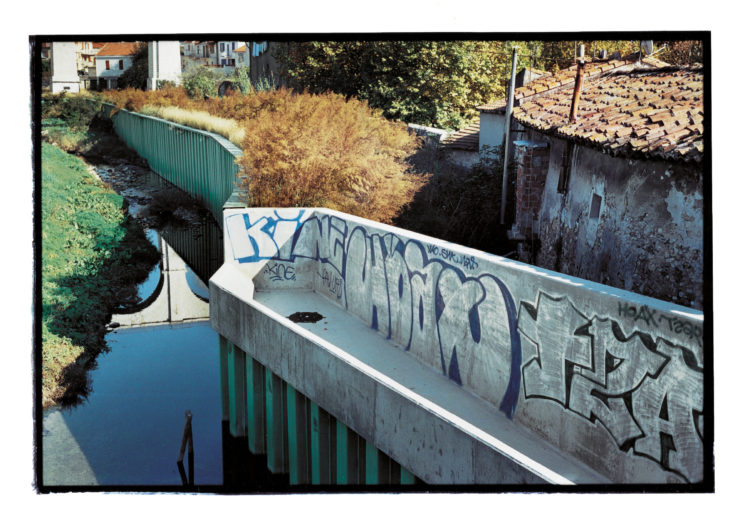

« En 2002 je m’installe à St Marcel dans 11eme arrondissement de Marseille, près du fleuve l’Huveaune et découvre ses territoires adjacents, son passé industriel, ses mutations. Terrains de jeu, lignes paysages en devenir, Tiers Paysages ou fragments indécidés, font références aux recherches de Gilles Clément et désignent la somme des espaces où l’homme abandonne l’évolution du paysage à la seule nature. Afin de comprendre et de révéler ce qu’il est, je décide de descendre l’Huveaune jusqu’à la mer et commence à construire un travail personnel sur la transformation du paysage les pieds dans l’eau. D’autres explorations suivront dans la vallée, à différentes époques, avec différentes outils : en 2002 à mon arrivée j’utilise un rolleiflex, en 2005 j’essaie un petit outil un photophone Sony Ericsson, en revenant d’un mon tour du monde en 2008 l’Iphone. Les photographies prises de manière frontale, représentent des paysages en devenir, souillés par l’histoire et les hommes. Elles questionnent les strates de la mémoire, se veulent une lecture du territoire tout à la fois sensible et poétique. En 2010, j’ouvre le champ au public et propose avec la Galerie des Grands Bains Douches ma première balade urbaine « les pieds dans l’eau » : une nouvelle approche artistique à la découverte d’un territoire. D’autres suivront … la L2, le Boulevard Urbain Sud… Territoires marseillais, à la fois domptés et sauvages, souillés et parfois d’une beauté sereine, je nous parle d’un jardin. D’un jardin discontinu, passant par les jardins oubliés, terrains vagues, friches industrielles… inventant de nouveaux tracés pour des petites randonnées urbaines (PRU). » Karine Maussière

- Année•s : 2002-2017

- Commune•s : Vallée de l'Huveaune

- Commanditaire•s : Travail personnel

- © Karine Maussière / SAIF 2020

Karine Maussière

« Je vis sous le soleil, exactement, au milieu d’un jardin, dans le sud de la France. Née en 1971 d’un père passionné de haute montagne, je me familiarise très tôt à la marche. De cette enfance baladée, il me reste des paysages arpentés, écoutés, contemplés, humés, aimés. Traces durables qui me font aujourd’hui encore m’émerveiller face à la beauté du monde. C’est dans cet élan que je positionne mon esprit dans un mouvement d’ouverture. Les paysages me procurent un sentiment d’être au monde en favorisant une appartenance commune à la terre. Diplômée des Beaux Arts, j’utilise la photographie dans ma relation au monde tout en interrogeant ma place dans la pensée écologique à l’ère de l’anthropocène. « Ensemble, nous décidons que la Terre est un seul et petit jardin. » Cette proposition de Gilles Clément, initiateur du jardin planétaire, bouleverse la réflexion sur l’homme et son environnement. La Terre est, comme le jardin, un espace clos, fini et arpentable que l’Homme doit ménager. A partir de ces idées, je choisis de mettre le paysage au coeur de mes préoccupations et décide de développer des axes de recherches sur les paysages. Paysages à la nature changeante mais aux qualités esthétiques indéniables, le paysage devient sujet d’étude et de représentation. La quête de son appropriation habite ma recherche artistique. Cette appropriation se fait par l’image et par le mouvement du corps. Depuis, la notion du mouvement est comme un leitmotiv. » Karine Maussière

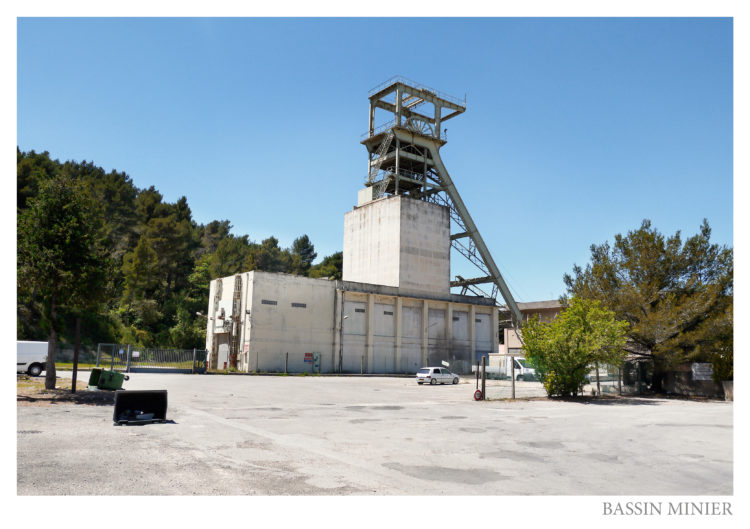

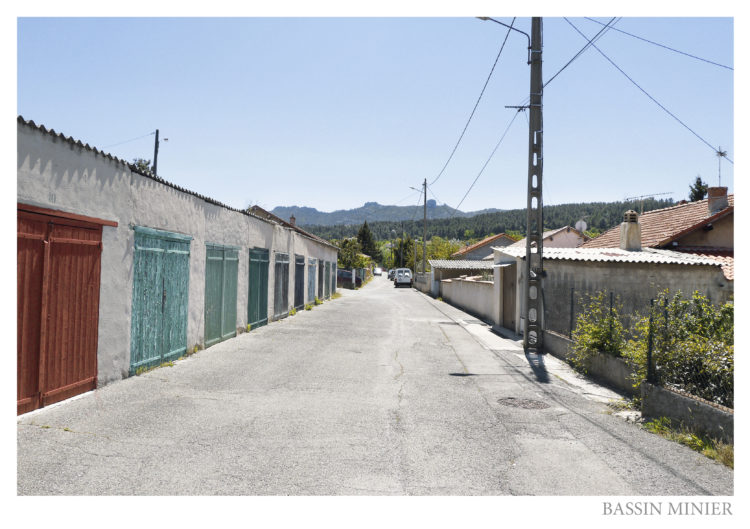

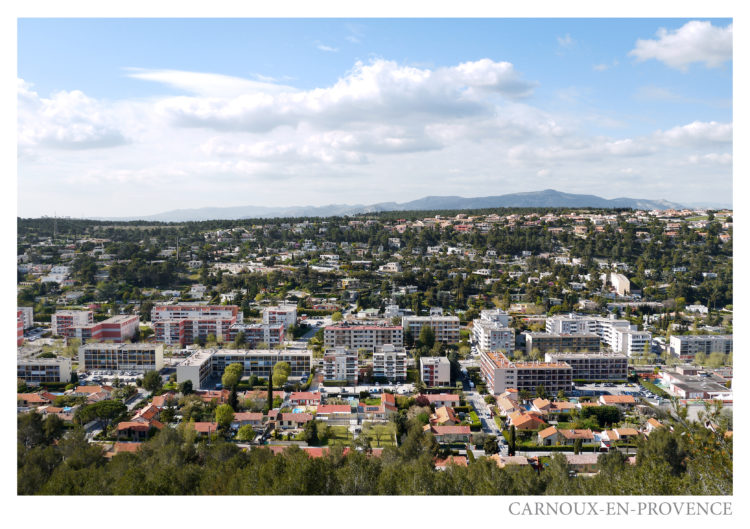

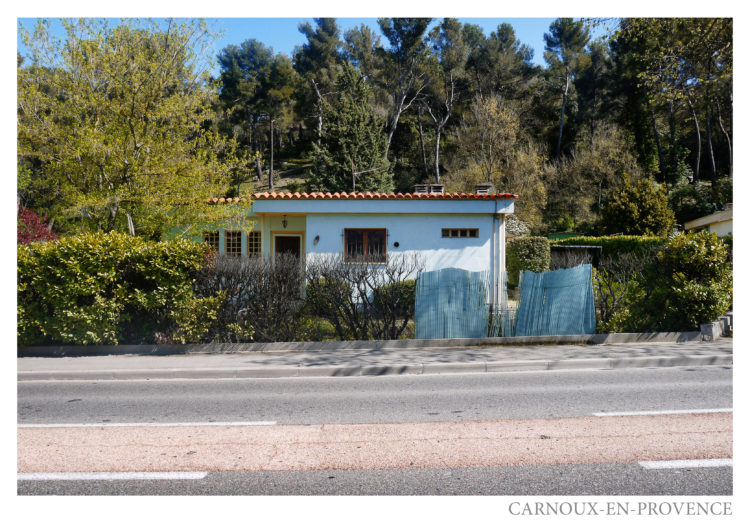

Atlas Métropolitain — Lapeyrin / Sibilat

Paysage interstitiel

À propos de la série

Cette série n'a pas encore de descriptif.

- Année•s : 2014

- Commune•s : Aubagne, Cadolive, Carnoux-en-Provence, La Fare-les-Oliviers, La Penne-sur-Huveaune, Marseille, Miramas, Roquefort-la-Bédoule, Ventabren

- Commanditaire•s : ENSA-Marseille

- © Lapeyrin / Sibilat

Documentation :

Atlas Metropolitain_Annexes_Inventaire (pdf)Atlas Métropolitain

Biographie à venir.

Fabrice Ney

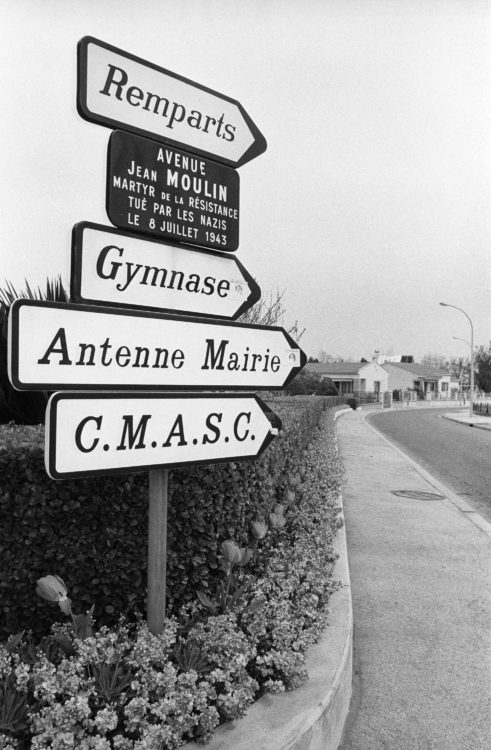

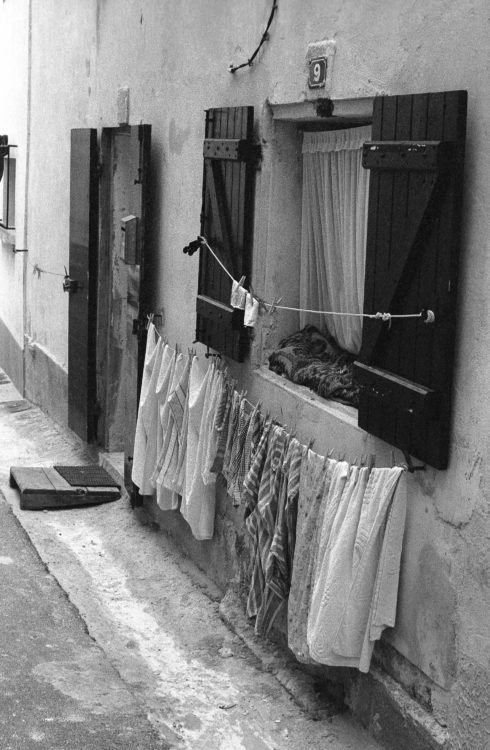

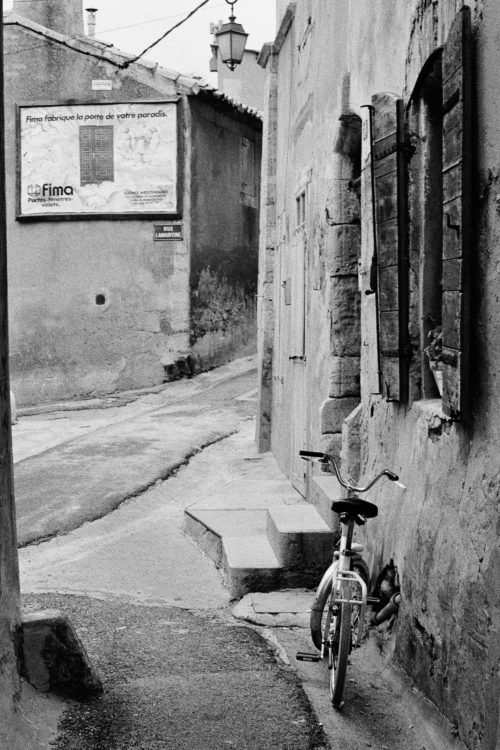

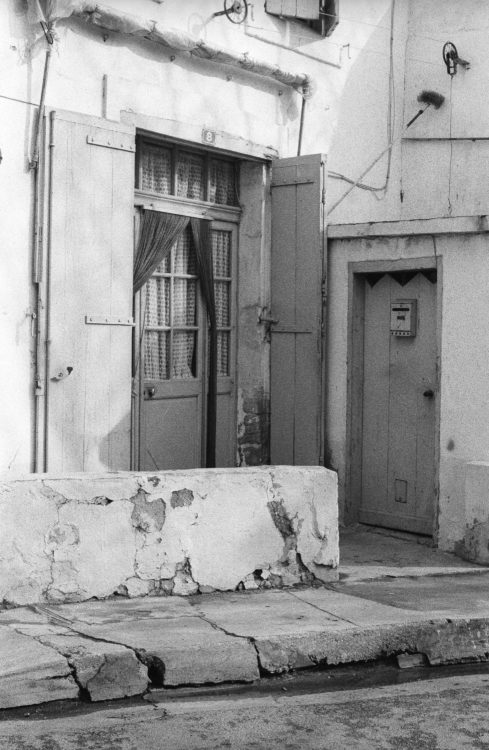

Fos-sur-Mer : regard sur un quotidien localisé

À propos de la série

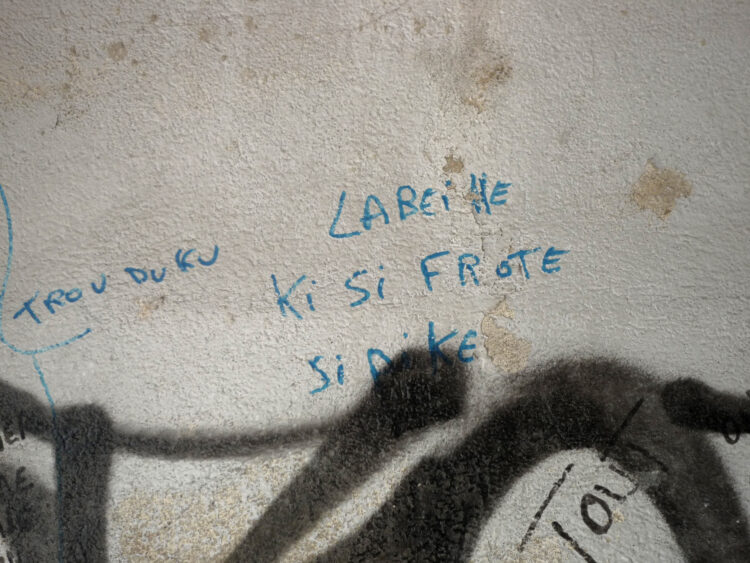

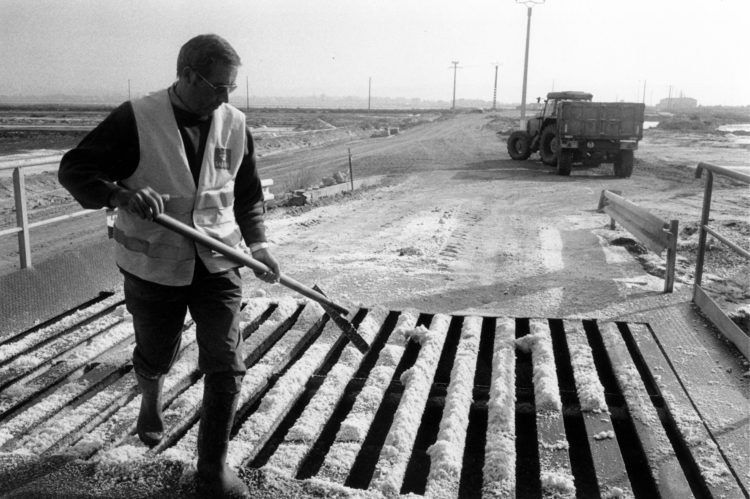

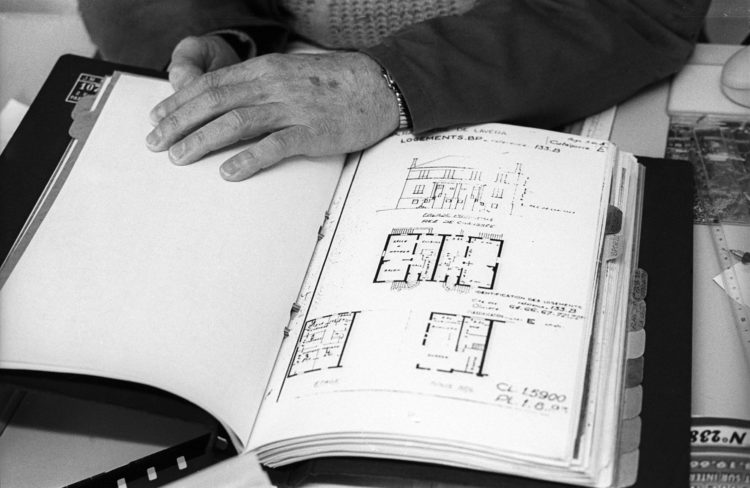

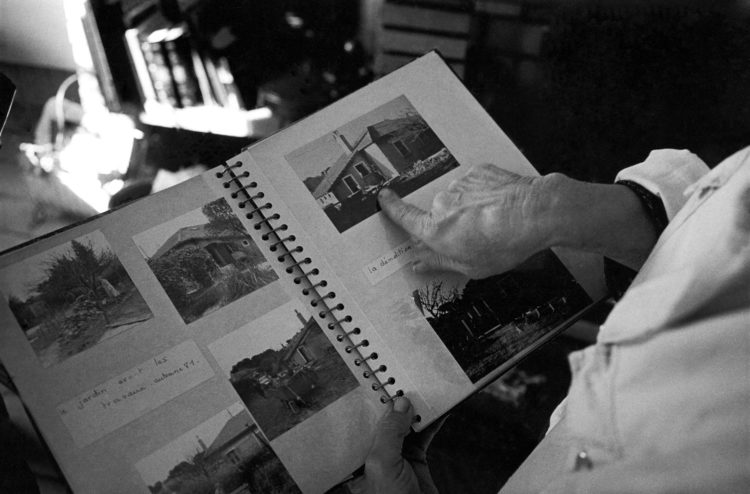

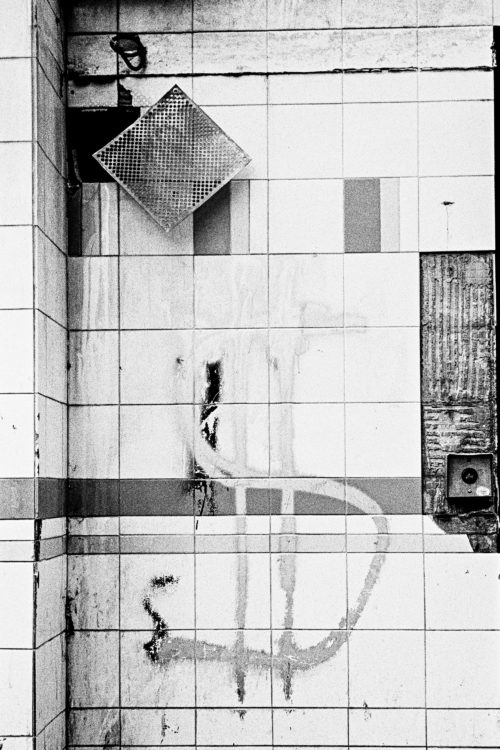

« Le fond dont est extraite la série présentée ici, a servi de support et de matériau à la rédaction de mon mémoire de DEA : « Fos-sur-Mer : regard sur un quotidien localisé » (EHESS, 1979). Mes premières images photographiques ont été réalisées en 1977 sur le site de Fos-sur-Mer. Fin 1978, je me suis concentré sur l’habitat et l’étude de trois quartiers : le centre ville ancien, les lotissements dans le quartier des Jonquières (auxquels s’est ajoutée une série sur les lotissements en chantiers dans le quartier du Mazet en construction), le quartier des Plages (le port de Plaisance de Saint-Gervais était en chantier). L’approche photographique a consisté en une étude visuelle des espaces urbains, conduite par une interrogation à valeur heuristique: les images photographiques des lieux étaient-elles susceptibles d’accompagner une approche sociologique des pratiques urbaines des habitants? Cette question sur la fonction documentaire de l’image photographique, s’accompagnait d’une réflexion sur les choix esthétiques et thématiques du photographe dans la constitution du corpus. L’originalité de cette approche relevait d’une attention exclusivement portée sur l’environnement urbain, ses détails. Elle s’effectuait en rupture avec les pratiques, dominantes à l’époque, de la photographie dite sociologique qui privilégiait la représentation de l’humain comme essentiellement représentative des relations sociales. Ici, il s’agissait d’aborder les différents jeux de marquage des parties prenantes intervenant dans cet environnement physique, matériel, comme révélateurs d’une réalité sociale. Les séries thématiques, construites au fur et à mesure de l’observation du terrain, sont un axe de recherche essentiel. Il ne s’agissait pas d’illustrer des pratiques, mais d’effectuer des relevés de pratiques, à partir de l’espace collectif, de la rue. La mise en représentation consciente du point de vue du photographe est révélatrice de ses propres recherches, en particulier ici, les cadrages resserrés sur des détails. Il s’agit moins de prouver ou d’argumenter sur une réalité sociale, que d’attirer l’attention sur l’ensemble des choses qui entourent les êtres, qu’ils utilisent, disposent, s’approprient, transforment, délaissent, échangent… dans un cadre social déterminé, selon des règles plus ou moins formalisées et en évolution. L’étude photographique de la disposition de ces choses met en valeur à la fois des agencements relativement réguliers, et des écarts déstabilisants. Elle questionne sur une sociabilité construite au quotidien. L’intérêt de l’utilisation de la photographie dans l’étude de ces phénomènes est que les objets sont nécessairement représentés dans un contexte. Cet outil permet de réaliser des images de l’environnement, dans un double mouvement toujours aussi surprenant de rapprochement et d’éloignement, mêlant les sentiments d’intimité et de mise à distance des lieux photographiés. » Fabrice Ney

- Année•s : 1977-1979

- Commune•s : Fos-sur-Mer, Salins

- Commanditaire•s : Travail personnel

- © Fabrice Ney

Documentation :

Fabrice Ney_Fos-sur-mer_Annexes_Inventaire (pdf)Fabrice Ney

Fabrice Ney est né en 1953, à Bizerte. Ses premiers travaux photographiques datent de la fin des années 1970, associés à ses études universitaires à l’EHESS: « Fos-sur-Mer » (1979), « La Seyne-sur-Mer » (1980-83), « Zup n°1 » (1981-83). Sa recherche se développe ensuite autour de la question de la représentation des lieux et du territoire: « Cap Sicié » (1984), « Km 296 » (1986). En 1989, il crée à Marseille l’association SITe (Sud, Image, Territoire), un collectif de photographes porteurs de propositions autour du thème de l’environnement et des enjeux de ses représentations photographiques (« Soude » (1993), « Quarantaine » (1993), « Résurgence », (1994), « Origine(s) », (1998)). En 1998, Il arrête son travail photographique qu’il reprend en 2013 (« Tentatives d’effleurements » (2014), « Abords et limites » (2015), « De Rerum Natura », (2018)) et revisite ses archives, après en avoir effectué des enregistrements numériques. Il regroupe l’ensemble de son œuvre sous le titre « Un regard sans personne ». Son travail photographique se caractérise par le choix de ses thèmes et la manière de les traiter: une unité territoriale à un moment choisi de son histoire saisie dans les détails révélateurs de ses enjeux. Privilégiant l’accumulation sérielle qui puise sa cohérence dans un cadrage rapproché des éléments constitutifs de l’environnement immédiat, l’accrochage au mur se présente sous des formes permettant des interprétations ouvertes, et pouvant s’articuler avec d’autres matériaux (scientifiques, sonores, poétiques…).

Vincent Bonnet

Des concertations (les mains sur la ville)

À propos de la série

« Entre 2002 et 2004, j’ai constitué un fonds photographique autour d’un objet problématique : l’image d’une ville, Marseille Provence Métropole, située quelque part dans le cours mouvant, provisoire, spéculatif, imprévisible des choses et des sites, sans centre, ni identité. Dans cette approche, j’ai voulu faire l’expérience de l’image, en allant directement sur le terrain, à pied, en marchant aux confins et aux limites, où la ville devient autre chose – théâtre des opérations, espaces en devenir, territoires de spéculation : des Baumettes au Tunnel des Treize Vents, des Trois Lucs à Belsunce, de Château-Gombert à La Pomme, d’Arenc à l’aéroport Marseille-Provence, du square de Narvik à l’avenue Arthur Rimbaud… J’ai construit ces images entre nature morte et paysage, comme des sortes de géographies concrètes. Ce fonds d’images a donné lieu à la production de six affiches photographiques ainsi qu’à l’édition d’une série de quatorze cartes postales. »

- Année•s : 2002-2004

- Commune•s : Métropole Aix-Marseille-Provence

- Commanditaire•s : [Non renseigné]

- © Vincent Bonnet

Documentation :

Vincent Bonnet_Annexes_Inventaire (pdf)Vincent Bonnet

Diplômé de l’École Nationale Louis Lumière en photographie, il est engagé dans le champ de la création à plusieurs titres : en tant que conférencier, commissaire, éditeur, enseignant mais d’abord en tant qu’artiste.

Si la photographie est son médium privilégié de création, sa problématique est celle de l’image en général et de ses enjeux publics en particulier. Depuis près d’une quinzaine d’années, sa pratique artistique évolue entre une approche documentaire et la construction rigoureuse d’images reproductibles – accompagnées de campagnes de diffusion dans l’espace public, avec des photographies imprimées en nombre sur des supports tels que la carte postale, le tract, le flyer, l’affiche, l’auto-collant, le journal, le livre etc. Ces actions représentent autant de manières d’investir, de façon éphémère, « le champ social et politique ». Il a été membre actif de la revue café verre, du collectif d’artistes de la compagnie, (Marseille) et du groupe Ici-Même [Gr.]. Il travaille actuellement à une thèse de création autour de « L’image entre le degré zéro et un ».

Martine Derain

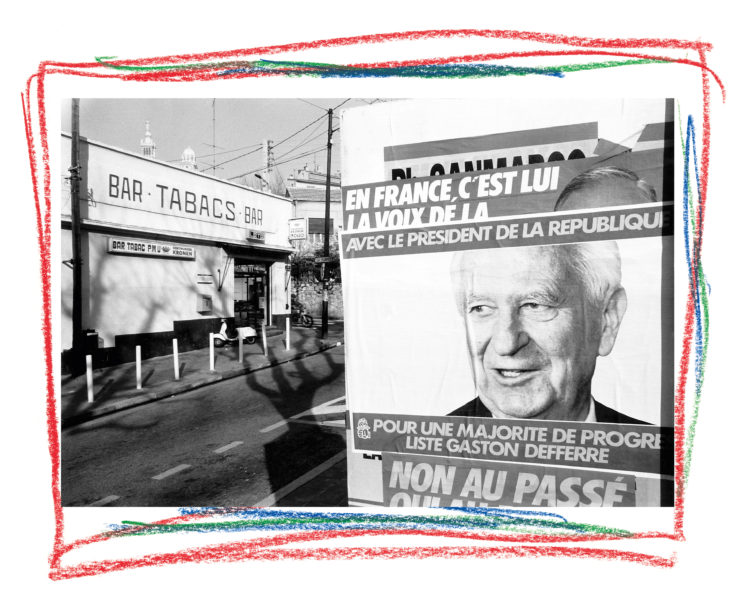

Républiques

À propos de la série

J’ai repris ici le fil d’un travail sur ce qui lie la maison et la chose publique comme on peut le voir dans l’exemple D’un seuil à l’autre, avec Dalila Mahdjoub – installation pérenne sur le seuil d’un foyer Sonacotra à Belsunce. À cela, s’ajoute l’expérience, cette fois rendue plus complexe encore par le compagnonnage des militants de Centre-Ville Pour Tous, de deux chercheurs et d’une institution de l’État, tous producteurs de discours…

Je me suis résolument placée aux côtés des habitants ; j’ai partagé et documenté leur lutte – une belle bataille ! La recherche-action, arrivée après l’engagement premier, m’a permis d’imaginer un nouvel agencement de mes « préoccupations d’espaces ». En naviguant de l’un à l’autre, traversé par le politique, le scientifique et l’artistique, l’accumulation de matière sans certitude, mais ne se résignant pas à l’ordre du monde, a permis qu’un chemin se dessine.

Hors d’une simple dénonciation ou d’un constat, la transformation de la colère ressentie a permis d’agir en proposant des images et des gestes ancrés dans l’expérience qui ne serviraient aucune idéologie (pas même une contre-idéologie comme le dit Dan Graham). Sans tenter d’expliquer ou d’illustrer un quelconque problème social ou politique, sans doute, ai-je choisi, pour commencer, de photographier – exercice silencieux du regard et de l’écoute, entre activité et passivité—afin d’échapper à tout discours fonctionnaliste ?

Dans l’action peuplée et bruyante, il y avait comme en creux, à la fois l’absence, et les absents : ceux qui partaient discrètement, comme soustraits à la vue, ou ceux que nous n’avions pas pu compter, partis avant le début de la mobilisation. Mais ces absents manquaient-ils ? Et à qui ? Sont alors arrivées les images des appartements haussmanniens tout récemment quittés par leurs habitants ou ruinés par leurs propriétaires – « dévitalisés », tel est le mot, rendus inhabitables – et inhabités parfois depuis plus de vingt ans. Au sol, un voile fin de poussière, qu’aucune empreinte de pas ne déchire. En regard de ces images, une tension s’opère entre ces demeures où les habitants n’étaient plus, de celles où ils ne pouvaient être, de celles qui se construisent tout à côté, dans cette « zone de prospérité partagée » appelée Euroméditerranée, mais dépeuplées aussi, prévues pour les « classes moyennes et supérieures » tant attendues, tant espérées. Entre Haussmann et Kaufman, des images sans action, sans événements, presque vides, d’un vide qui me rendait visible le lent processus de transformation de la ville, sinon d’éviction de certains de ses citoyens, et les failles voire la faillite, d’un « projet » rêvé d’un centre-ville qui ne serait pas le centre de Marseille (Ascaride-Condro)…

- Année•s : 2004-2010

- Commune•s : Marseille

- Commanditaire•s : Travail personnel

- © Martine Derain

Documentation :

Derain_documentation (pdf)Martine Derain

Martine Derain est artiste et éditrice. Elle aime travailler en dialogue et en collectif. Depuis ses premières créations en France, en Palestine (avec Dalila Mahdjoub) ou au Maroc (avec Hassan Darsi), elle noue des récits qui lient histoires collectives et espace public. Les livres qu’elle publie au sein des éditions commune, qu’elle a fondées en 2010, comme les films dont elle est aujourd’hui la « conteuse », sont des fables documentées dont les lignes narratives entremêlent art et politique, urbanisme et poésie. La mise en récit d’archives trouvées ou confiées, institutionnelles ou personnelles – fonds constitués au cours de longs compagnonnages avec des lieux ou des êtres – y tient une place essentielle.

Sur l’autre versant de la création, elle se préoccupe de faire vivre (d’administrer, en français ancien, prendre soin) des lieux-outils de travail pour artistes : elle a partagé l’expérience de la Compagnie, elle accompagne aujourd’hui celle du Polygone étoilé, lieu de création cinématographique non-aligné.

Philippe Piron

Arenc

À propos de la série

Projet documentaire sur le quartier d’Arenc (Marseille) avant sa transformation par le projet d’aménagement urbain Euroméditerranée. Ensembles de photographies de paysages urbains et d’architectures. Projet réalisé avec le soutien de l’association le Mur du Son.

- Année•s : 2007-2008

- Commune•s : Marseille

- Commanditaire•s : Travail personnel

- © Philippe Piron

Documentation :

Philippe Piron_Arenc_Annexes_Inventaire (pdf)Philippe Piron

Philippe Piron a d’abord travaillé sur des projets d’analyse et de gestion des paysages ruraux au sein de différents organismes (CAUE, Conseil général…). Cette première approche technique du paysage sera complétée par une formation en photographie dirigée par Serge Gal à l’école Image Ouverte (Gard).

Après s’être établi à Marseille, il réalise des commandes pour des architectes et des institutions (CAUE13, DRAC PACA, Euroméditerranée…). Il développe également des projets personnels et participe notamment à de nombreuses marches collectives qu’il documente photographiquement en réalisant des carnets. En 2013, au côté d’artistes marcheurs, il participe à la création du GR2013, sentier de grande randonnée périurbain. Il s’installe à Nantes en 2012. Il est né en 1974 dans le Maine et Loire.

John Davies

Fos-sur-Mer and the Industrial Zone

À propos de la série

Cette série n'a pas encore de descriptif.

- Année•s : 1994

- Commune•s : Fos-sur-Mer

- Commanditaire•s : Ville de Fos-sur-mer

- © John Davies / Adagp, Paris 2020. Courtesy : Galerie des filles du Calvaire

John Davies

John Davies was born in 1949 in County Durham, England. His formative years were spent living in both coal mining and farming communities. His images of Ireland, Scotland and England, made between 1976-1981, were first published in the monograph Mist Mountain Water Wind 1985. In 1981 he started in Sheffield to document the urbanised landscape of Britain – first published in his book A Green & Pleasant Land 1987. An update of his British work from 1979 – 2006 was published in the book The British Landscape 2006.

During the mid 1980’s and throughout the 1990’s he was invited to work on numerous landscape and urbanisation commissions in France, Italy, Spain, Holland, Belgium, Portugal, Germany, Austria and Switzerland. His first commissioned work in France started in 1987 for a group book project ‘Les Quatre Saisons du Territoire’ for CAC, Befort. In 1994 he was commissioned to work in Fos-sur-Mer and the Industrial Zone – this was published as a group book by Fos Action Centre & Images En Manoeuvres, Fos natures d’un lieu 1999.

John Davies has four monographs that were commissioned and published in France: Temps et Paysage 2000, Le retour de la nature 2001, Seine Valley 2002 and Shadow – Terrils d’Europe du Nord 2016 (featuring the Artois’ mining basin in Northern France).

A fundamental aspect of his approach in visualising landscape is the sense of power it can symbolise and evoke and as metaphor; reflecting emotional and spiritual states. At the same time Davies is aware of the landscape representing power in terms of land ownership and material wealth.

Emma Riviera

Des Idées fausses

À propos de la série

Comme l’a titré un journal local, Fos-Sur-Mer c’est un peu : “le ciel, les oiseaux et le cancer”.

Fos est avant tout connue pour ses usines, sa pollution et son taux de cancer élevé et depuis peu, pour ses gilets jaunes. C’est une ville étrange et paradoxale, où l’on n’a pas forcément envie de passer des vacances.

Elle est perchée en haut d’une colline, entourée de chevaux, de taureaux et d’infrastructures post-apocalyptiques qui rejettent de la fumée verte. L’été, les touristes affluent dans ce lieu de villégiature.

Et au milieu de tout ça, les habitants. Ils continuent leur vie, rythmée par la mer et les fêtes locales organisées par la mairie. Mais au loin gronde toujours le bruit des luttes sociales et politiques, laissant elles aussi leurs traces dans le paysage.

- Année•s : 2018-2020

- Commune•s : Fos-sur-Mer

- Commanditaire•s : Travail personnel

- © Emma Riviera / ADAGP, Paris

Documentation :

Riviera_documentation (pdf)Emma Riviera

Emma Riviera vit et travaille entre Paris, Marseille et Arles. Après une Licence Cinéma et Audiovisuel, elle intègre l’École Nationale Supérieure de Photographie d’Arles en 2017 dont elle sort diplômée en 2021. Elle a développé une pratique de la photographie autour de la notion de rencontre, que ce soit avec un sujet ou un spectateur. Ce médium est pour elle, un moyen de raconter des histoires glanées par monts et par vaux. Elle a, entre autres, été exposée aux Rencontres d’Arles, à l’exposition collective 100 % à la Villette à Paris, au festival des Boutographies à Montpellier et au Festival Parallèle à Marseille. Elle a participé à plusieurs résidences de créations comme celle de la Villa Pérochon à Niort ou aux Ateliers Vortex à Dijon. Actuellement, elle est exposée au festival Usimages dans le bassin creillois et au Centre Photographique Marseille.

Yasmine Goudjil

Dent creuse

À propos de la série

Une dent creuse est, en urbanisme, un espace non construit entouré de parcelles bâties. Une telle situation peut résulter d’une ancienne zone agricole où une unique parcelle est restée vierge de constructions, ou de la démolition d’un édifice sans reconstruction ultérieure.

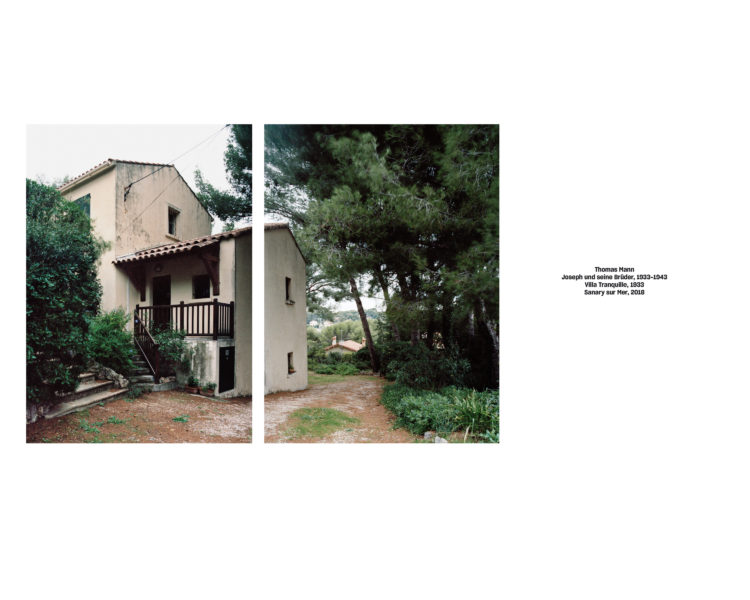

Le projet « Dent Creuse », a été initié en 2018 suite aux effondrements de la rue d’Aubagne. Cette catastrophe, qui a bouleversé nombre d’habitants, et a révélé des années de délaissement de la part des politiques publiques sur la question du logement à Marseille.

Qu’est-il advenu de cet espace ? Comment a été traité le vide généré par la disparition des immeubles ?

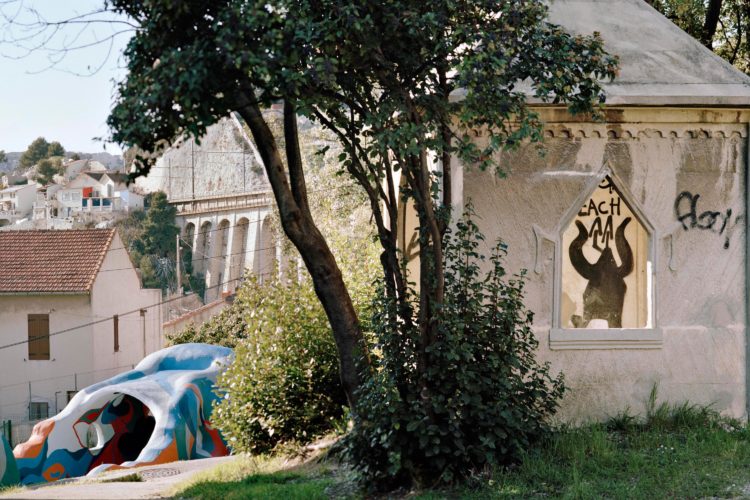

Dans un premier temps, il a été invisibilisé. En effet, quelques semaines après l’événement, un agent de sécurité présent 24h/24 m’a alors interdit de prendre des photos de cet espace. Il a été entièrement repeint en blanc, sans aucune commémoration de la part de la ville pour rendre hommage aux personnes décédées. En observant au fil des mois la gentrification de la rue d’Aubagne se poursuivre à grande vitesse, du bas vers le haut, j’ai décidé de représenter le vide de manière graphique. Cette forme est devenue le symbole d’un déséquilibre plus global. Comme on peut le voir sur l’image (#2), j’ai découpé la forme de la dent creuse dans du papier noir et l’ai collée sur un mur extérieur. Cette manipulation révèle une dimension squelettique, presque fantomatique, de la résurgence de cet espace effondré. Par la suite, j’en ai fait un pochoir et je suis venu inscrire par le biais du tag les immeubles en péril du 1er arrondissement. Cette démarche me permet de signaler les lieux en danger, je réitère ainsi cette marque dans l’espace urbain. Ensuite, j’ai photographié ces portes condamnées, marquées par la forme abstraite de la dent creuse de la rue d’Aubagne. J’ai ensuite rassemblé ces photographies ainsi qu’une liste de tous les immeubles condamnés pour péril dans le 1er arrondissement de Marseille (8 pages) dans un fanzine. J’invite le spectateur à prendre conscience de l’ampleur de la situation et, s’ils le souhaitent, à se rendre sur place. Ce travail a également une dimension mémorielle.

Après avoir identifié les immeubles menaçant de s’effondrer et les avoir condamnés, la ville de Marseille se devait de changer son image afin d’accroître son attractivité. En blanchissant les façades, on cherche à donner une impression de propreté et de sécurité dans les rues. Ainsi, des dizaines d’échafaudages ont été installés rue après rue pour entreprendre d’importants travaux de rénovation des façades. Les filets et les bâches bleues des échafaudages prennent des formes diverses. Le bleu vif de ces filets et bâches vient à la fois colorer et stigmatiser ces bâtiments. Ces photographies révèlent la mise en scène de la ville, qui met en scène elle-même ses propres insuffisances. J’interroge également la notion de réparation en observant les éléments modestes des échafaudages, compte tenu de l’ampleur du travail à accomplir. C’est une tentative de maintenir un équilibre fragile à travers la réparation.

- Année•s : 2018-2022

- Commune•s : Marseille

- Commanditaire•s : Travail personnel

- © Yasmine Goudjil

Documentation :

Yasmine_ Goudjil_documentation (pdf)Yasmine Goudjil

Yasmine Goudjil est une artiste marseillaise née en 1995. Après avoir obtenu une licence en Arts plastiques à l’université d’Aix-Marseille, elle a intégré un master à l’École Nationale Supérieure de la Photographie d’Arles.

Dans une ville en constante évolution, elle s’efforce de capturer les formes des espaces en transformation en se focalisant sur les chantiers. À travers ces espaces d’inachèvement et d’éphémère, elle interroge le devenir de la ville et mène une réflexion sur l’ordre urbain et notre environnement construit. Pour elle, le chantier représente un espace d’ouverture, une brèche dans le tissu urbain qui laisse place à la réflexion sur l’avenir de nos espaces de vie.

Philippe Piron

Repérage GR2013 : Martigues – Rassuen

À propos de la série

Cette série comme toutes celles réalisées lors des parcours de repérage du GR2013, servait à documenter le GR2013, enregistrer la succession des paysages traversés.

- Année•s : 2011

- Commune•s : Istres, Martigues

- Commanditaire•s : Travail personnel

- © Philippe Piron

Philippe Piron

Philippe Piron a d’abord travaillé sur des projets d’analyse et de gestion des paysages ruraux au sein de différents organismes (CAUE, Conseil général…). Cette première approche technique du paysage sera complétée par une formation en photographie dirigée par Serge Gal à l’école Image Ouverte (Gard).

Après s’être établi à Marseille, il réalise des commandes pour des architectes et des institutions (CAUE13, DRAC PACA, Euroméditerranée…). Il développe également des projets personnels et participe notamment à de nombreuses marches collectives qu’il documente photographiquement en réalisant des carnets. En 2013, au côté d’artistes marcheurs, il participe à la création du GR2013, sentier de grande randonnée périurbain. Il s’installe à Nantes en 2012. Il est né en 1974 dans le Maine et Loire.

Vincent Beaume

Chemins[perdus?]

À propos de la série

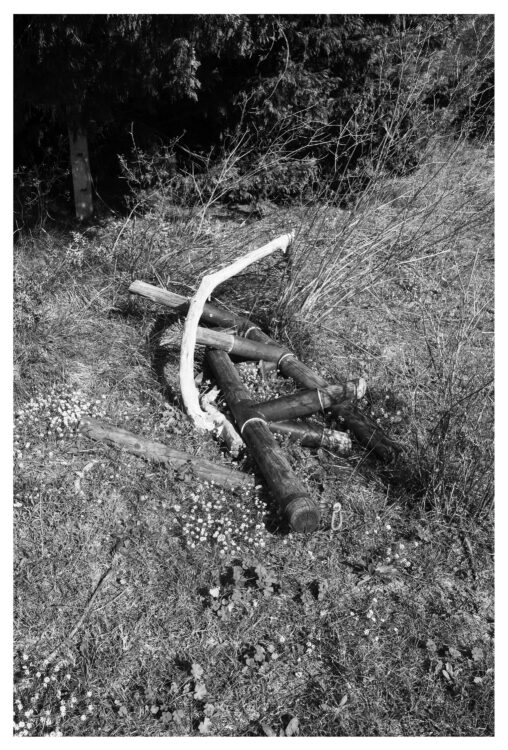

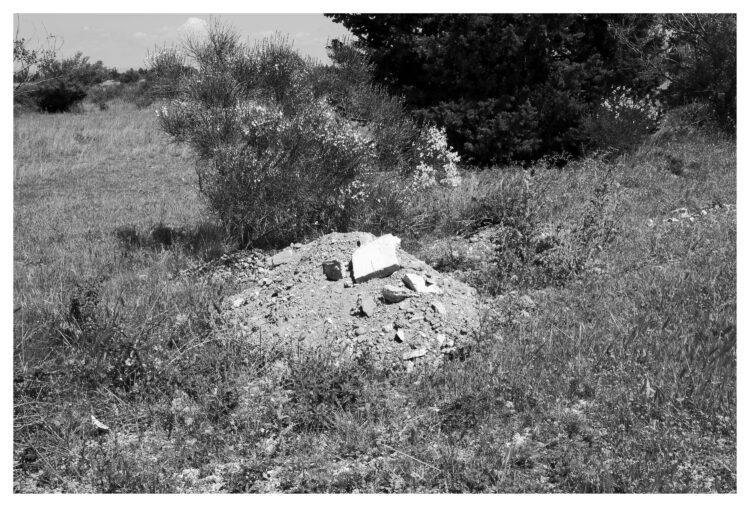

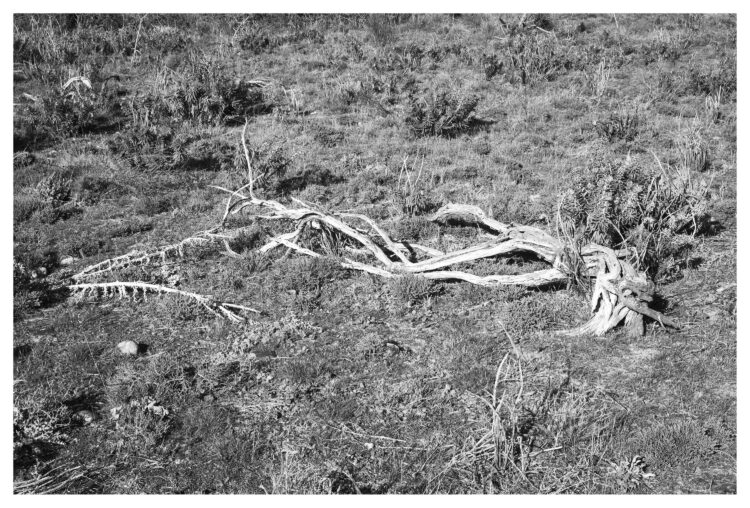

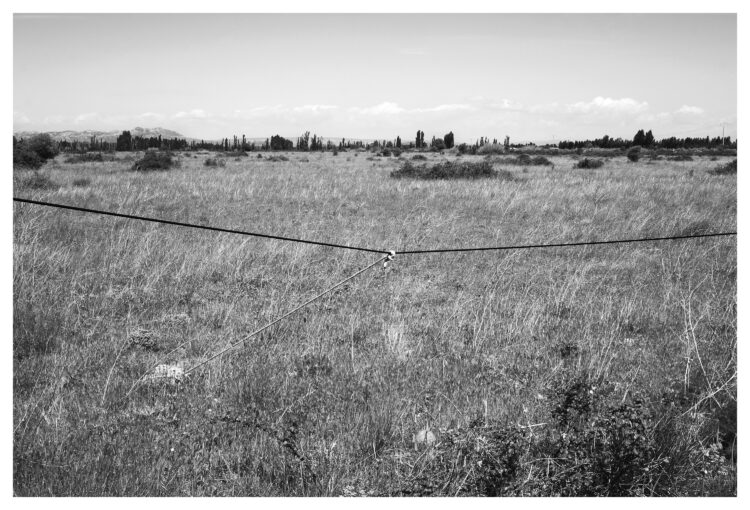

Poursuivant une démarche sur la géographie sensible des territoires que je mène depuis plus de dix ans dans la série Chemin[s], j’ai choisi de travailler sur le patrimoine commun, fragile et éphémère.

J’ai porté mon regard sur les chemins qui disparaissent dans la ville et dans les alentours de Saint-Cannat. Mes photographies sont une invitation à reprendre les sentiers ruraux, les pistes pastorales, les chemins de transhumance, les via antiques, romaines ou royales qui traversent notre territoire. Ces chemins, autrefois vivants, tombent aujourd’hui dans l’oubli.

Jonchés par les propriétés privées, barricadés par les rubalises, fils électriques et autres barrières, ces chemins sont souvent méconnus par les promeneurs, habitants et acteurs publics. Transformés en terres agricoles ou confisqués par des particuliers, ces chemins deviennent des terres privées inaccessibles. Cette problématique n’est pas propre à Saint-Cannat et se pose sur l’ensemble du territoire national.

Des chemins qui s’effacent.

Disparaissent dans la broussaille.

Effacent le bruit des pas.

Restera t-il une trace ?

Restera t-il des traits noirs sur les cartes ? Serons-nous capables de les revoir ?

Ces chemins appellent pourtant à une poésie des pas et à la contemplation. Chênes centenaires, bords de rivière, fermes en ruine… Lieux d’une porosité sensible, ils pourraient devenir des territoires d’apprentissage commun sur notre monde.

Voir à nouveau les arbres qu’on ne regarde plus. Les roches qui ne semblent être que de simples cailloux alors qu’elles sont ancrées dans la lente géologie du monde et racontent nos histoires.

Percevoir le paysage de notre quotidien pour en prendre soin et le cultiver.

Voir et regagner ces chemins.

- Année•s : 2020

- Commune•s : Saint-Cannat

- Commanditaire•s : Centre photographique de Marseille, Conseil Général des Bouches-du-Rhône, Patrimoine Commun

- © Vincent Beaume / SAIF

Vincent Beaume

Vincent Beaume, auteur photographe, né en 1980, vit et travaille à Marseille. Formé par Léon Claude Vénézia, son parcours débute au moment du passage de l’argentique au numérique. Alors photographe de presse, la « chasse à l’image » lui renvoie à la morbidité du rapport de notre société à celle-ci. Après la coupure d’une longue marche dont il est coutumier, le retour de Vincent transforme profondément sa relation à la photographie.

Son refus de « la prise de vue » à l’affût, le mène vers l’image-projet, une conception de la relation à l’autre et à un monde sensible partageable.

Ses créations « L’Insomnante », « Chemin[s] », « Le Groupe des 15 » ont été exposées dans de nombreuses scènes nationales (à Gap, Besançon, Marseille, Arras, Foix, Metz…) et des galeries (Zemma, Aux Docks d’Arles, Maison de la Photographie Vivian Maier…). Ces dernières années, il a bénéficié de résidences de création (Institut français du Maroc, Scènes nationales, Résidence territoire (DRAC), Centre Photographique Marseille, etc.) et de commandes institutionnelles (Politique de la Ville, Archives Départementales).

En 2023, il a obtenu la bourse Soutien à la photographie documentaire contemporaine du CNAP pour son projet « Chemin[Le Drac] ».

Son attrait aux mélanges des pratiques et écritures artistiques l’ont amené à collaborer avec plusieurs artistes, (Loïc Guénin, Camille Boitel, Claire Ruffin, Robin Decourcy, …) soucieux des passerelles qui existent entre la photographie et les autres formes sensibles.

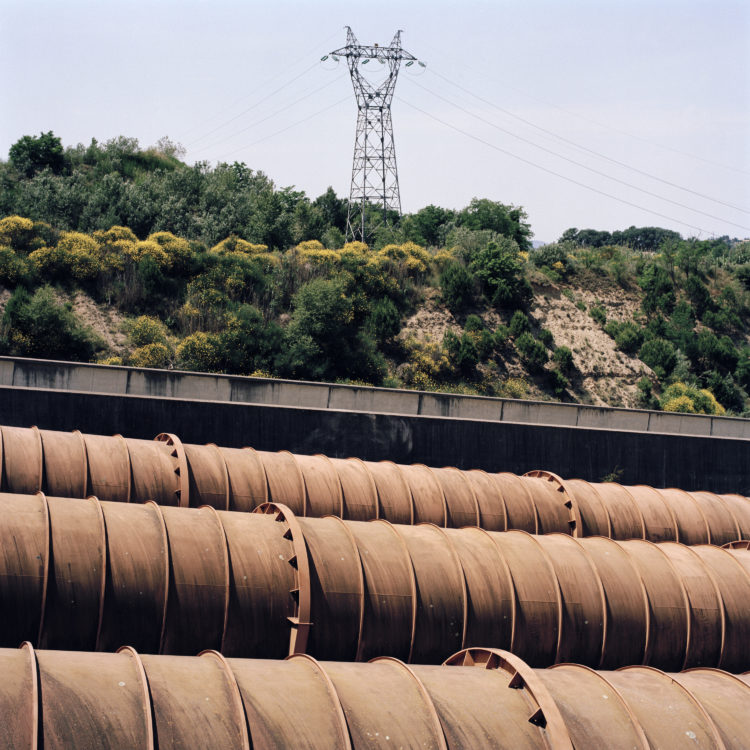

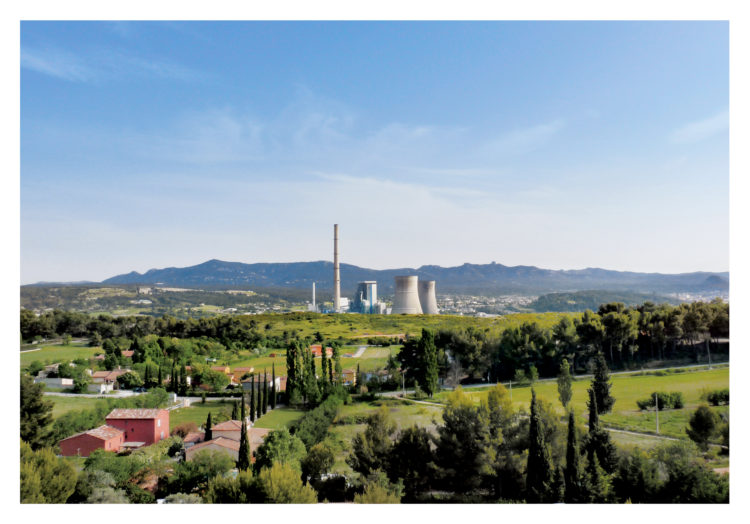

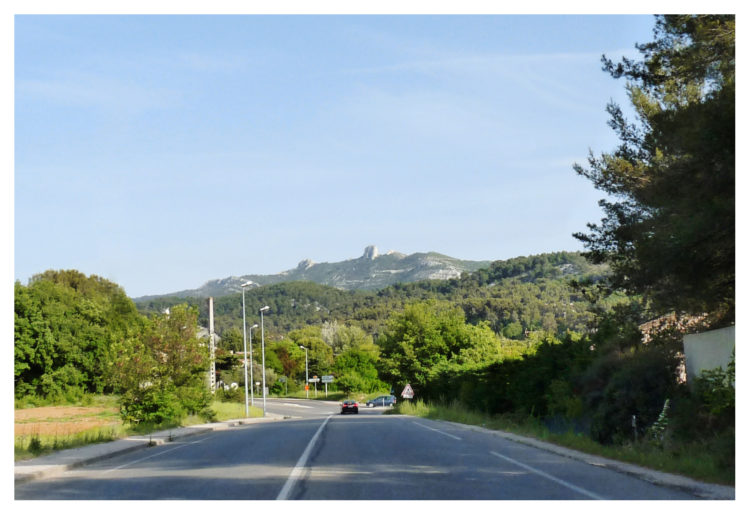

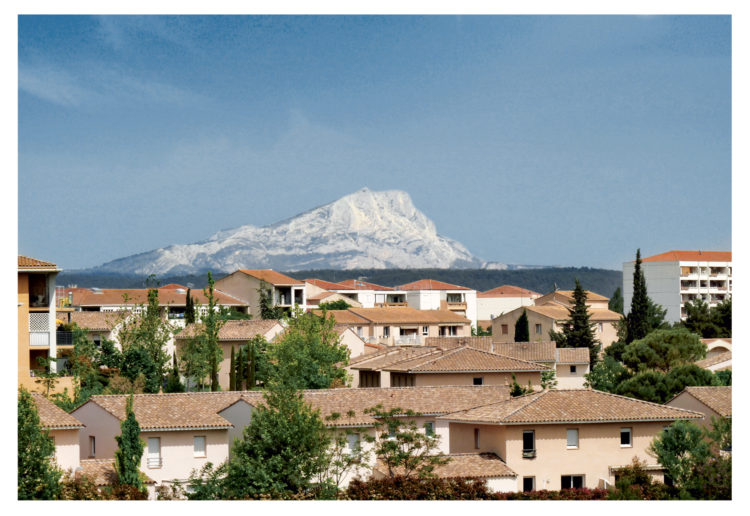

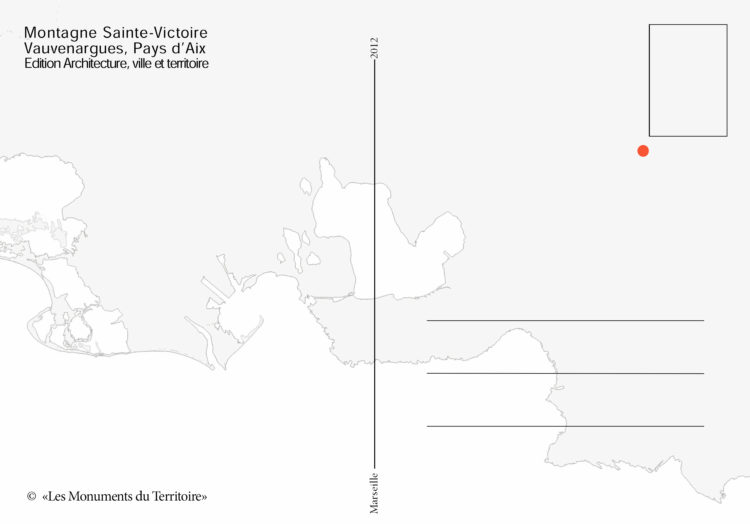

Atlas Métropolitain — Lamy / Delfour

Énergie

À propos de la série

Cette série n'a pas encore de descriptif.

- Année•s : 2013

- Commune•s : Berre-L'Étang, Châteauneuf-les-Martigues, Fos-sur-Mer, Gardanne, Marseille, Martigues

- Commanditaire•s : ENSA-Marseille

- © Lamy / Delfour

Documentation :

Atlas Metropolitain_Annexes_Inventaire (pdf)Atlas Métropolitain

Biographie à venir.

Nicolas Felician

Zone d’influences

À propos de la série

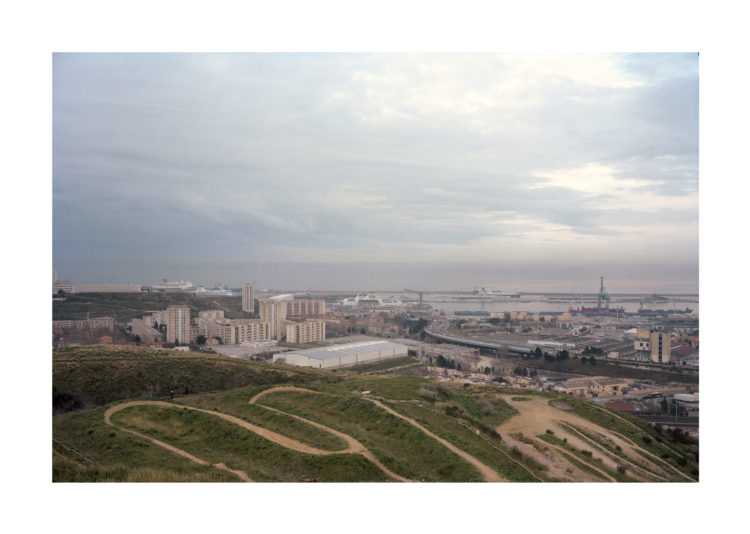

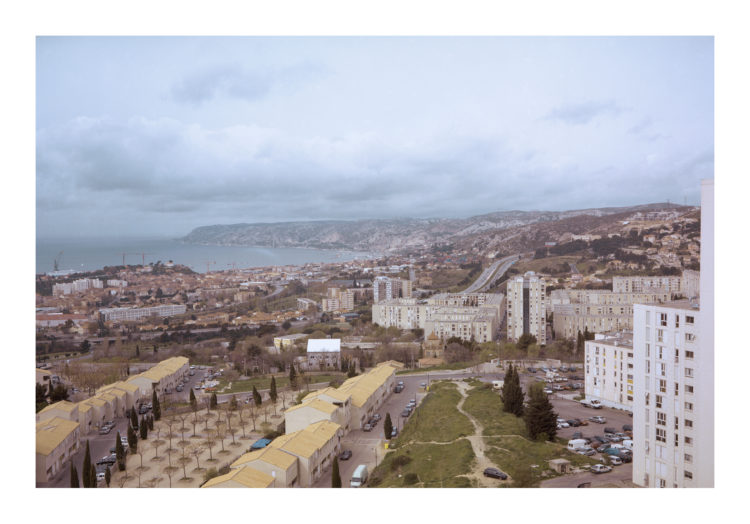

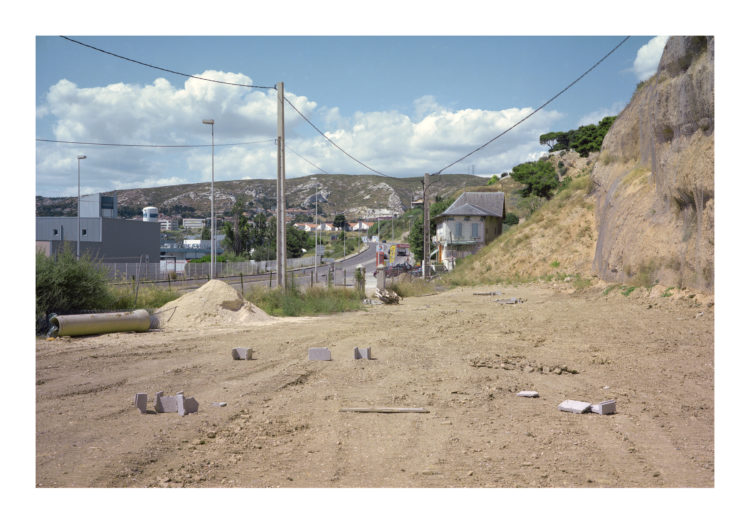

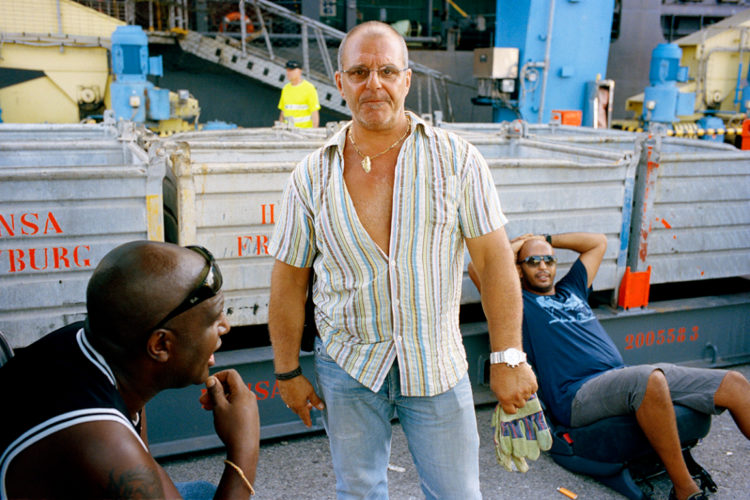

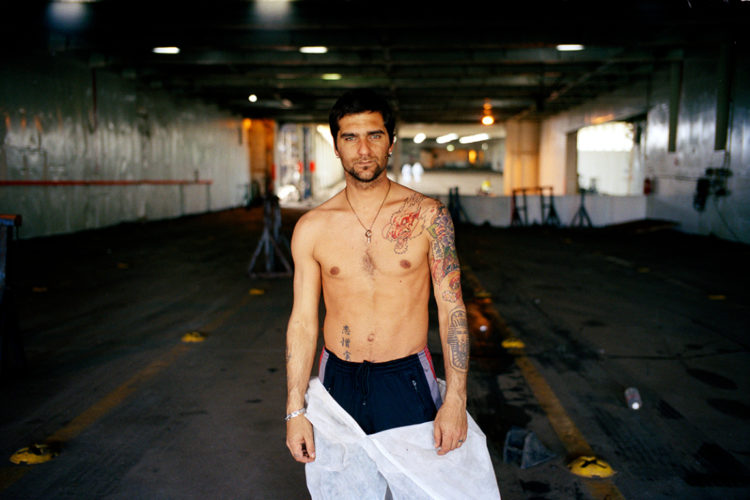

Cette série reprend l’idée qu’un port est au carrefour de différents actes : culture commerce, tourisme… et qu’il subissait les changements de son époque.

- Année•s : 2012

- Commune•s : Marseille

- Commanditaire•s : Travail personnel

- © Nicolas Felician

Hélène David

Noces ou les confins sauvages

À propos de la série